Efeu - Die Kulturrundschau

Einfühlung ins Tier

Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.

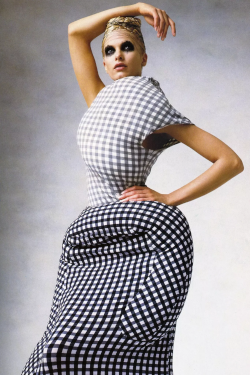

22.03.2023. Die SZ hat herausgefunden, welche Architekturbüros sich für Saudi-Arabiens groteskes Wüstenprojekt Neom in der saudi-arabischen Wüste hergeben, darunter etliche, die Nachhaltigkeit predigen. Der Guardian erlebt in der National Gallery einen kunsthistorische Schock: Cézanne war moderner als van Gogh. Die FAZ interpretiert die Missklänge in der russischen Propagandamusik. Außerdem erinnert sie an das Schwellenjahr 1997, als junge Designer die Haute Couture übernahmen.

9punkt - Die Debattenrundschau

vom

22.03.2023

finden Sie hier

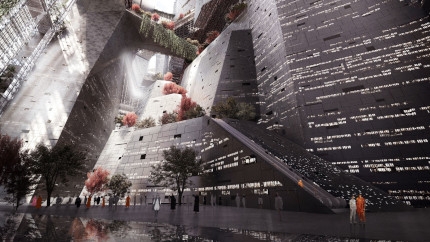

Architektur

In einer verdienstvollen Recherche für die SZ legt Till Briegleb all die Architekturbüros offen, die sich am grotesken Wüstenprojekt Neom beteiligen: Mit der Linealstadt The Line soll unter anderem ein 170 Kilometer langer, 500 Meter hoher und 200 Meter breiter Wolkenkratzerhorror in die saudi-arabische Wüste geschlagen werden. Briegleb nennt es mit Blick auf die Architekten das "größte Bordell der Welt". Dass die Zaha Hadid Studios dabei sind wundert ihn so wenig wie Wolf D. Prix von Coop Himmelb(l)au, aber er hat weitere Beteiligte recherchiert, die damit lieber hinterm Berg halten: "Etwa Thom Mayne von Morphosis, der sich die Spiegellinie ausgedacht haben soll, die jedem Vogel in dieser Gegend das Genick brechen wird. Aber dass auch stets humanistisch argumentierende Entwurfsverfasser wie Ben van Berkel von UN Studio, Francine Houben von Mecanoo, Rem Koolhaas, David Adjaye oder Delugan Meissl dem Ruf folgten, dazu dezidiert im ökologischen Segment der Architektur beschäftigte Büros wie Lava aus Stuttgart oder Massimiliano Fuksas, der in Interviews die dringende Kehrtwende zur Nachhaltigkeit fordert, beschreibt leider sehr deutlich die herrschende Doppelmoral in jener gefeierten Architektenszene, der es am Ende doch nur um die Selbstdarstellung als Künstler von Weltruhm geht."

Besprochen wird eine Ausstellung der italienischen Architektin Francesca Torzo im Innsbrucker "Aut. Architektur und Tirol" (deren sinnliche Raffinesse Standard-Kritikerin Ivona Jelcic sehr anspricht).

Design

Kunst

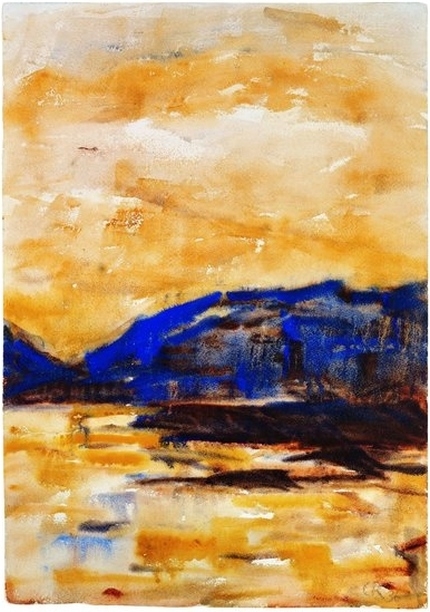

Die Kunsthalle Emden widmet sich in einer Doppelausstellung zwei Künstlern, die vom NS-Regime beide als "entartet" klassifiziert wurden. In der taz legt Jens Fischer sein Augenmerk vor allem auf Emil Nolde und seinen Judenhass, aber klar wird, Christian Rohlfs ist moralisch beeindruckender: "Für Rohlfs war die politische Entwicklung eher eine traurige Folge des gewandelten Zeitgeistes. Die Aufforderung, die Preußische Akademie der Künste zu verlassen, beantwortete er 1937 lapidar: 'Gefällt Ihnen mein Werk nicht, so steht es Ihnen frei, mich aus der Mitgliederliste der Akademie zu streichen; ich werde aber nichts tun, was als Geständnis eigener Unwürdigkeit gedeutet werden könnte.'"

Kaum wieder losreißen kann sich Jonathan Jones im Guardian von der Postimpressionisten-Schau "Inventing Modern Art" in der Londoner National Gallery, die ihn in ihrer Uneinheitlichkeit und ihrem reizvollen Eklektizismus in den Bann zieht: "Hier steht die radikalste Kunst um 1910 - am Rande eines Quantensprungs. Cézanne hat das initiiert. Der größte Schock der Ausstellung ist, dass er viel ernster ist als die beiden anderen vermeintlichen Helden, Van Gogh und Gauguin. Ja, das ist richtig - besser als Van Gogh. Das ist die eindeutige Schlussfolgerung einer Ausstellung, in der sich fünf Werke von beiden gegenüberstehen. Vincents Gemälde sind berührend, intim und doch traditionell im Vergleich zu Cézannes Demontage von Kunst und Natur." Sein Resümee: "Die europäische Kunst der 1880er und 1890er Jahre rast vor unser aller Augen auf die 'Moderne' zu, leiht sich aber auch Anregungen aus nostalgischen und pastoralen Gefilden - und man verliert sich in den Gemälden, wie es die Moderne verlangt."

Weiteres: Die FAZ meldet einen weiteren Leitungswechsel in einem bedeutenden Moskauer Museum: Marina Loschak tritt nach zehn Jahren angeblich freiwillig als Direktorin des Puschkin-Museums zurück, Nachfolgerin wird Elisaweta Lichatschowa. Die FR vermutet, Loschak musste aus politischen Gründen gehen, Zeit Online weiß, dass ihre Nachfolgerin zuvor für regierungstreue Zwecke gearbeitet hat.

Besprochen werden Otto Beckers Fotografien zum Klimawandel im Deutschen Technikmuseum (Tsp) und die Ausstellung der britischen Fotografin Alison Jackson im NRW-Forum Düsseldorf (deren Überdosis an Fake Monopol-Kritikerin Alexandra Wach ziemlich verärgert).

Literatur

Ulrich Schreiber tritt bekanntlich (unser Resümee) von der Leitung des Internationalen Literaturfestivals Berlin zurück, das er vor mehr als zwanzig Jahren erfand. Das Bedauern von SZ-Redakteurin Sonja Zekri hält sich in Grenzen. Sie wirft Schreiber Gigantomanie vor: "Im vergangenen Jahr gab es neben Lesungen auch Filmvorführungen, Ausstellungen, Konzerte, einen Graphic Novel Day und eine weltweite Lesung ukrainischer Literatur. Schreiber macht aus seinen grandiosen Ansprüchen auch keinen Hehl. Es sei immer seine Position gewesen, dass 'nicht nur Qualität, sondern auch Quantität' für das Gelingen wichtig sei, sagt er: 'Hätte ich vor 22 Jahren nur mit zwölf Autoren angefangen, wäre das nichts geworden.'"

Besprochen werden unter anderem die Neuausgabe von Brigitte Reimanns Roman "Die Geschwister" (taz), Jörg Bongs "Die Flamme der Freiheit - Die deutsche Revolution 1848/1849" (NZZ), Dževad Karahasans Sarajewo-Roman "Einübung ins Schweben" (FR) und Marlen Hobracks Roman "Schrödingers Grrrl" (Tagesspiegel).

Besprochen werden unter anderem die Neuausgabe von Brigitte Reimanns Roman "Die Geschwister" (taz), Jörg Bongs "Die Flamme der Freiheit - Die deutsche Revolution 1848/1849" (NZZ), Dževad Karahasans Sarajewo-Roman "Einübung ins Schweben" (FR) und Marlen Hobracks Roman "Schrödingers Grrrl" (Tagesspiegel).

Film

Keanu Reeves (der vielen Fans übrigens als der beste Mensch der Welt gilt) spielt auch in der vierten Folge des Actionknallers "John Wick" den gleichnamigen Killer, und Maria Wiesner freut sich in der FAZ über seine altmodische Eleganz. Er sei "weder muskelbepackt wie Dwayne 'The Rock' Johnson oder andere Superhelden noch witzig-viril wie Jason Statham. Sein Held bleibt altmodisch einsilbig, nur manchmal scheint sehr trockener Humor in einer Bemerkung durch. Reeves orientiert sich damit am Männerbild der Actionhelden aus den Siebzigerjahren: Von Clint Eastwood hat er sich die sanfte Schweigsamkeit geliehen, von Steve McQueen die Coolness, selbst in größter Hektik nicht den Emotionen nachzugeben, die unter der Oberfläche kochen, und von Charles Bronson die Bereitschaft, hässliche Dinge zu tun, die sich nicht vermeiden lassen."

Kathleen Hildebrand beschreibt in der SZ die Verkitschung des Tierfilms, wie er uns im Fernsehen begegnet. Tierdokus gälten heute nicht mehr der Faszination des Fremdartigen, sondern der Identifikation mit unschuldigen Wesen. Gewalt, ein ausweichlicher Bestandteil der tierischen Existenz, werde weitgehend ausgespart: "Die Einfühlung ins Tier, in sein einfaches, nachhaltiges Leben im Augenblick, ist zu einer eskapistischen Meditation für gestresste Gegenwartsmenschen geworden, die es auch diesen Monat wieder nicht geschafft haben, im verpackungsfreien Supermarkt einzukaufen. Das Tier, der bessere Mensch." Hinzu kommt noch die grottige Musik des Genres, über die Daniele dell'Agli einen Essay im Perlentaucher verfasste.

Besprochen werden die Relotius-Doku "Erfundene Wahrheit - Die Relotius-Affäre", die ab morgen auf Sky läuft (NZZ) und eine Netflix-Dokuserie über den mysteriösen Absturz des Fluges MH370 (ebenfalls NZZ).

Bühne

Besprochen werden Tobias Kratzers Inszenierung von Richard Strauss' "Araballa" an der Deutsche Oper Berlin (die Donald Runnicles zur Freude von FAZ-Kritiker Gerald Felber gern mal überkochen ließ, im Gegensatz zu Simons Rattles computergrafik-kühlem "Idomeneo" an der Staatsoper) sowie das Rosenstolz-Musical "Romeo und Julia" im Berliner Theater des Westens (taz).

Musik

Dass die russische Propagandamusik, die als Begleitung zur "Spezialoperation" ertönt, so grauenhaft ist, hat auch etwas damit zu tun, dass sie sie den lyrischen, la melancholischen Grundton klassischer russischer Kriegslieder verrät, schreibt der in Moskau lebende Autor Igor Saweljew in der FAZ. Grade diese schlechte Musik zeige, dass Putin den Russen die "historische Selbstverortung" geraubt habe: "Ein Teil der Gesellschaft weiß, dass Russland im Unrecht ist, ein anderer Teil ahnt es, fürchtet aber Repressionen, ein dritter bemüht sich, Putin zu glauben. Doch selbst den treuesten Putinisten fehlt die moralische Gewissheit, die die Sowjetmenschen im Zweiten Weltkrieg hatten."

Stephanie Grimm stellt in der taz ein Album der "Sensory Illusions" vor, einer höchst originelle Kooperation des Jazz-Außenseiters Bill Wells und der Tubistin Danielle Price: "Elf wunderbare Begegnungen zwischen E-Gitarre und dem tiefsten aller Blasinstrumente, das hier sehr nuanciert klingt. Mal lässt Price ihre Tuba die Gesangsstimme übernehmen, dann wieder fungiert sie als Rhythmusgeberin. Mit Melancholie und Verspieltheit führen Wells und Price Pop, Jazz, aber auch Avantgardistisches und Filmmusik zusammen."

Ein Beispiel:

Wolfgang Sandner gratuliert in der FAZ dem Jazz- und Funkgitaristen George Benson zum Achtzigsten: "Seine Klangsprache hat etwas Selbstverständliches, als könnten die Töne gar nicht anders, als mit diesem somnambulen Gespür für Zeit hervorgebracht zu werden, als ergebe sich jedes Motiv, auch jede Phrasierung ohne Spur von Sinnsuche, mit einer unbewussten Grazie, die etwas vom kapitolinischen Dornauszieher hat, den Kleist so bewunderte."

Auch am frühen Morgen empfehlen wir: "Give me the Night":

Außerdem: Ronald Düker trifft für Zeit online den Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow, der ein Corona-Tagebuch vorlegt.

Stephanie Grimm stellt in der taz ein Album der "Sensory Illusions" vor, einer höchst originelle Kooperation des Jazz-Außenseiters Bill Wells und der Tubistin Danielle Price: "Elf wunderbare Begegnungen zwischen E-Gitarre und dem tiefsten aller Blasinstrumente, das hier sehr nuanciert klingt. Mal lässt Price ihre Tuba die Gesangsstimme übernehmen, dann wieder fungiert sie als Rhythmusgeberin. Mit Melancholie und Verspieltheit führen Wells und Price Pop, Jazz, aber auch Avantgardistisches und Filmmusik zusammen."

Ein Beispiel:

Wolfgang Sandner gratuliert in der FAZ dem Jazz- und Funkgitaristen George Benson zum Achtzigsten: "Seine Klangsprache hat etwas Selbstverständliches, als könnten die Töne gar nicht anders, als mit diesem somnambulen Gespür für Zeit hervorgebracht zu werden, als ergebe sich jedes Motiv, auch jede Phrasierung ohne Spur von Sinnsuche, mit einer unbewussten Grazie, die etwas vom kapitolinischen Dornauszieher hat, den Kleist so bewunderte."

Auch am frühen Morgen empfehlen wir: "Give me the Night":

Außerdem: Ronald Düker trifft für Zeit online den Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow, der ein Corona-Tagebuch vorlegt.

Kommentieren