Im Kino

Superleistungsträger

Die Filmkolumne. Von Thomas Groh

22.03.2017. Bemerkenswert düster ist Daniel Espinosas überdeutlich an bekannten Vorbildern sich entlang hangelnder Science-Fiction-Film "Life" geraten. In Noah Baumbach und Jake Paltrows Porträtfilm "De Palma" zelebriert der legendäre (on-off-)Hollywoodregisseur das Lachen des Außenseiters. Arte zeigt den Film am Wochenende.

Die Kamera gleitet fluide durchs Innere der Raumstation ISS: Menschen fliegen von hier nach dort, ein Getränkepack huscht auch durchs Bild, eine Grundstimmung der heiteren Professionalität, grundiert von sanfter Anspannung. Die Handgriffe sitzen, aber gleich gilts: Eine Raumkapsel vom Mars naht und soll abgefangen werden - kein ungefährliches Unterfangen, für das sich Roy (Ryan Reynolds), der Haudegen unter den Astronauten, im Außendienst verpflichtet. Das Ding naht heran und - rumms - Kapsel samt Astronaut aus dem Bild. Doch keine Sorge - die Sache ist in sicheren Händen. Freudiges Johlen allerseits - so gingen mal Erfolgsgeschichten im amerikanischen Kino.

Erfolg gibt es zunächst auch weiterhin, doch das Bild verfinstert sich bald. Die Kapsel beinhaltet Bodenproben vom Mars, die im Orbit um die Erde gewissermaßen unter Quarantäne untersucht werden sollen. Tatsächlich bergen sie Spuren von Leben in Form organischer Zellen, die nach dem Einsatz des Wissenschaftlers Hugh Derry (Ariyon Bakare) zu neuer Vitalität geweckt werden können: Die Freude ist groß, als der Organismus - kurzerhand Calvin genannt und wie ein leibliches Kind verhätschelt - ein reges Wachstum an den Tag legt und sich durch einige biologische Besonderheiten auszeichnet: Seine halb-transparenten Zellen sind Superleistungsträger, nämlich Muskeln, Gehirn und optische Schnittstelle zur Welt in einem.

Die Freude über den ersten, unbestreitbaren Beweis von Leben außerhalb der Erde ist nicht von langer Dauer: Calvin reift nach einer Art Labor-Winterschlaf zu einem Mischwesen aus Lovecraft'schem Tentakelmonster, Seestern und dickblättrigem Pflanzenvieh heranreift und erweist sich dabei als ausgesprochen zäher und hundsaggressiver Brocken, dessen biologisches Programm sich auf eine recht simple Agenda beschränkt: Töte, was außer Dir sonst noch lebendig ist. Mit entsprechend unerfreulichen Konsequenzen für die Besatzung, die im Folgenden nicht nur ihr eigenes Überleben organisieren muss, sondern sich auch mit der Frage konfrontiert sieht, wie sich der außerirdische Organismus vom Fleischtopf namens Erde fernhalten lässt.

So weit, so "Alien". Und natürlich auch: "2001: Odyssee im Weltraum", an dessen Weltall-Jubilatorik sich zumindest das erste Drittel von "Life" ästhetisch anhängt. Es ist bemerkenswert, mit welch - keineswegs unsympathischer - Nonchalance sich "Life" an den großen Stichwortgebern festsaugt, um ein keckes "Me, too" in den Weltraum zu rufen. Sogar eine spektakuläre Crash-Szene gibt es, in der unter Schwerelosigkeitsbedingungen ein größeres Objekt in ein anderes rauscht, was für viel herum schwirrenden Bruch in der näheren Umgebung sorgt - geradewegs so, als hätte man eine der prestigereichsten Szenen aus "Gravity" unbedingt in der eigenen Schmetterlingssammlung haben wollen.

Früher hätten die Italiener, jahrzehntelang unbestrittene Meister darin, dem Publikum unbekümmertes Copycat-Kino anzudrehen, einen solchen Film gedreht - wenn auch mit einem deutlich niedrigeren Budget. Heute übernimmt Hollywood diesen Job einfach selbst. Wenn eine Produktion kein Franchise für die Selbstverortung vorweisen kann, knüpft sie über eindeutige Signalreize an bereits bestehende Filme an. An die Klasse der genannten Filme kommt "Life" dabei nicht heran, auch produktionsästhetisch gibt es kleinere Abstriche: "Life" ist immer noch teurer als jeder Direct-to-DVD-Schmonz, aber mit einem geschätzten Budget von 58 Millionen Dollar ein ziemlich sparsam produzierter Blockbuster (zum Vergleich: "Gravity" kostete rund 100 Millionen).

Und ein bemerkenswert düsterer obendrein: Verantwortlich zeichnet der schwedische Regisseur Daniel Espinosa, der sich in den letzten Jahren mit einer Reihe international produzierter Thriller, darunter zuletzt dem finsteren, bleiern-atmosphärischen Sowjetkrimi "Kind 44", als Spezialist für grimmige Stoffe etabliert hat (deren Plakate, nebenbei als Kuriosität bemerkt, sich allesamt das Motiv "Ernster Mann mit stramm nach unten zeigender Pistole" zunutze machen). Mag "Life" auch keinen Oscar fürs originelle Script nach Hause bringen, können die Spannungs-Setpieces des Films als Fingerübung in Sachen "Thrill auf begrenztem Raum" doch überzeugen: Im Zeitalter der Superhelden-Inflation, in dem sich die meisten Science-Fiction-Filme darauf beschränken, immer noch größere Gegenstände in immer noch größere Städte zu wuchten, wirkt es erfrischend, für eine Passage eine auf drei mal drei Meter begrenzte Kulisse auf ihr Spannungspotenzial hin zu überprüfen. Dass der Film in seiner Dezimierungslogik vor den großen Namen des prominenten Casts nicht halt macht, verleiht der ganzen Sache ein bisschen Zusatz-Thrill.

Bemerkenswert düster ist der Film aber auch in anderer Hinsicht: Wie im Genre mittlerweile üblich, ist "Life" tendenziell ein Heimkehrer-Film, der den schwarzen Weiten des Alls, die der Science-Fiction-Film einst enthusiastisch als Einladung zu wildesten Spekulationen deutete, sehr skeptisch gegenüber steht. Der Film gipfelt in einem Funkspruch an die Erde, die dazu aufgerufen wird, jegliches Leben im All als feindlich gesonnen aufzufassen, verbunden mit einem klaren Ruf zu den Waffen. Als ob "Life" geahnt hätte, wie reaktionär eine solche Ansage wirken mag, steht dem ein für Hollywoodverhältnisse hochgradig diverser Cast gegenüber. Dieser Funke Hoffnung - darauf, dass es Chancen gibt, sich einig zu werden und Unterschiede zu überwinden - steht unbeholfen quer zu der Aussage, dass es mit dem schlechthin Anderen, das unbekannterweise in den Tiefen des Alls schlummert, eine Versöhnung und Einigung nicht geben kann. "Life" jubelt erst über die Existenz des Anderen - plädiert dann aber doch, spürbar im Kontrast im Übrigen zu Denis Villeneuves Außerirdischen-Film "Arrival", für die Wappnung und Mobilmachung.

Life - USA 2017 - Regie: Daniel Espinosa - Darsteller: Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, Hiroyuki Sanada, Olga Dihovichnaya, Naoko Mori, Ariyon Bakare - Laufzeit: 103 Minuten.

---

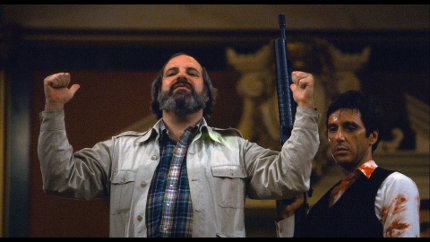

"Holy Mackerel!"

- Brian De Palma

In einer gerechteren, besseren Welt läge der letzte, zumindest so einigermaßen und irgendwie von einem Studio finanzierte Film von Brian De Palma keine elf Jahre zurück. Und ganz gewiss hätte er in den Jahren seitdem deutlich mehr gedreht als lediglich einen wütenden Found-Footage-Youtube-Thriller wie "Redacted" (2006), in dem eine Gruppe US-Soldaten Frauen im Irak vergewaltigt (was, Hand aufs Herz, sicher dazu beigetragen haben dürfte, dass er heute eine Persona non grata in der Industrie ist), und einen ziemlich sonderbaren, aber keineswegs uninteressanten ZDF-Krimi wie "Passion", der nun auch schon wieder ein paar Jahre alt ist. Immerhin, die Internet Movie Database listet einen neuen Film, "Lights Out", als in Pre-Production befindlich. In dieser unwägbaren Industrie muss das allerdings nicht viel heißen. Sollte sich der Titel dieses angekündigten Films als selbsterfüllende Prophezeiung entpuppen, würde einen dies bei Brian De Palma, dessen Werk von einer Vielzahl von Brüchen, Neuanfängen, Rückschlägen und kleineren bis größeren Katastrophen geprägt ist, nicht wundern.

Immerhin ein Gutes hat es, wenn das Telefon nicht ständig klingelt: Man findet Zeit, das eigene Werk Revue passieren zu lassen und zu kommentieren. Die Regisseure Noah Baumbach und Jake Paltrow haben sich ihrerseits dafür Zeit genommen, den geschätzten Filmemacher vor eine Kamera zu setzen und einfach reden zu lassen. Dazwischen geschnitten sind Ausschnitte aus dem eigenen Werk (und dem befreundeter Regisseure: De Palma entstammt jener Clique von movie brats, aus der etwa auch Steven Spielberg und George Lucas hervorgegangen sind) - mitunter mit einer vielleicht etwas übertriebenen Lust, die Anekdoten und Bonmots des Meisters zu illustrieren, aber solche Keckheiten sieht man rasch nach. Schließlich handelt es sich bei Brian De Palmas Filmografie um eine der aufregendsten, die Hollywood (und phasenweise auch: gerade nicht Hollywood) hervorgebracht hat.

Fast zwei Stunden De Palma ungefiltert - ein Geschenk. Sehr aufschlussreich ist dieser durchs eigene Werk führende Monolog (Fragen wird es wohl gegegeben haben - sehr zum Vorteil verzichten die Macher darauf, sie onscreen zu artikulieren) vor allem für Leute, die sich für jene Kämpfe interessieren, die Künstler in einem hochgradig von Rendite-Interessen durchsetzten Feld auszufechten gezwungen sind, um eine eigene Position zu behaupten. Filme im eigenen Hinterhof drehen kann schließlich jeder. Doch wer auf Größeres hinaus will, braucht das Geld und die Logistik der großen Player. Die wiederum bringen eigene Vorstellungen und Reserviertheiten mit. Dass De Palma etwa für seinen 80s-Thriller "Body Double" - eine seiner zahlreichen Hitchcock-Vivisektionen, die die beim Suspense-Meister noch gut kaschierten Schmier-Abgründe direkt ins Rampenlicht rückten - den Profi-Pornostar Annette Haven zum Vorsprechen ins Studio holte, behagte der Produktionsgesellschaft Columbia überhaupt nicht. Columbia gehörte seinerzeit Coca Cola. Und ein Konzern, der vor allem an Weihnachten für sein Produkt wirbt, holt sich ganz sicher keine Darstellerin auf die Gehaltsliste, deren Filme in New York für gewöhnlich auf der 42. Straße laufen. Die Rolle ging dann an Melanie Griffith.

Dass De Palma nicht zum Film gegangen ist, um sich bei den Executives lieb Kind zu machen, ist schon aus seiner Filmsozialisation ablesbar. Ursprünglich ein "science nerd" (was vielleicht die Lust am Tüfteligen und an formalen Sezierungen erklärt, die seine Filme wesentlich auszeichnet), entflammte sich seine Liebe zum Kino keineswegs in den Matinée-Vorführungen der Kindheitstage, auf die etwa seine Kompagnons Spielberg und Lucas regelmäßig zu sprechen kommen, sondern anhand der Filme von Jean-Luc Godard, die das New York Film Festival in den 60ern zeigte. Rasch wurde De Palma Mitglied in Amos Vogels legendärem Filmclub Cinema 16, einem der maßgeblichen Orte für die filmische Avantgarde und das Experimentalkino, wo man Kino nicht vom Glam'n'Glitz der Industrie her dachte, sondern strikt als Möglichkeitsraum für alle möglichen Formen von Subversion. Amos Vogels Filmbibel "Film als subversive Kunst", bis heute unverzichtbare Lektüre für jeden, der sich für das Kino interessiert, entstand in diesem Kontext.

De Palmas erste Independentfilme - in denen ein Uni-Kommilitone namens Robert De Niro seine ersten Gehversuche machte - wirken in ihrem ästhetischen und politischen Furor denn auch wie der Versuch, eine an Godard geschulte Nouvelle Vague in den USA auszurufen. Die Zeit dafür war günstig: In Hollywood stand gerade alles auf Krise, die alten Modelle und Stars funktionierten nicht mehr - die Studiomauern wurden durchlässig und die Produzenten in ihrer Not, den Anschluss ans Lebensgefühlt der nachrückenden Generation nicht zu verpassen, offen auch für formale Experimente. "So etwas war einzigartig, das wird es nie mehr geben", sagt De Palma im Rückblick über diese Zeit. Er und seine Kumpels, auch Francis Ford Coppola zählt dazu, mussten die offenstehenden Tore nur durchschreiten.

Wohin diese Wege führten ist bekannt: Spielberg und Lucas renovierten die Industrie mit dem Konzept des Blockbusters, Coppola erschnitzte sich ein Geschäftsmodell als gefeierter Großkünstler, während De Palma eine ständige On/Off-Liebesbeziehung mit Hollywood einging und gar nicht daran dachte, den Interessen der Konzernaktionäre tatsächlich entgegen zu arbeiten. Vielmehr verschob er in immer wieder neuen Anläufen spürbar die Grenzen dessen, was in einem vormals konfektionierten Produktionskontext vielleicht doch noch zeig- und machbar sein könnte. Ein paar Jahre lang ging das einigermaßen gut, als die alte Regel noch einigermaßen von Bestand war: Man drehte einen Film für sie, dann einen für sich selbst. Ersterer beruhigt die Buchhaltung, zweiterer die eigene künstlerische Integrität. Wie sehr sich die Filmindustrie seit dem Jahrtausendwechsel (vor dem De Palma noch Blockbuster wie "Mission Impossible" und "Mission to Mars" drehen konnte) geändert hat, lässt sich an den Abständen ablesen, die heute zwischen zwei De-Palma-Filmen liegen. Und den prekären Umständen, unter denen sie gedreht werden.

Das Schöne an "De Palma" ist, dass sich der Filmemacher keineswegs als verbitterter Greis entpuppt. Vielmehr ist er ein begnadeter Erzähler, der aus den Höhen und Tiefen seiner Filmografie einen Sinn für das Absurde mitgenommen hat - und einen Sinn dafür, wie sich mit Kunstpausen, Gesichtsausdrücken und befreienden Lachern maßgeblich miterzählen lässt. Weniges ist so tödlich langweilig wie Interviewfilme im berüchtigten Talking-Heads-Verfahren, bei dem der einzige Mehrwert der Filmaufnahme sich in der banalen Information erschöpft, dass der Interviewte über ein Gesicht verfügt. Nicht so hier: Wenn De Palma davon erzählt, dass die Folge-Verfilmungen von Stephen Kings Debütroman "Carrie" die böse Mutter am Ende, getreu der literarischen Vorlage, an einem Herzinfarkt sterben lassen, was er bei seiner grandiosen Adaption in den 70ern schon in der ersten Drehbuchdiskussion als unfilmisch verworfen hatte, um stattdessen eine ungleich drastischere Todesform zu erdenken, wenn De Palma also genüsslich von den Fallen erzählt, die er umgangen hat und in die andere hineingetreten sind, dann macht erst sein verschmitztes Lachen dies zur Sensation. Wer, wenn nicht De Palma, hätte sich dieses Recht auf ein kleines bisschen Häme verdient? Schlussendlich sind die großen Erfolgsgeschichten vom glückenden Lebens eben doch die langweiligsten Geschichten, die das Leben schreibt. Wer, bitte, würde sich schließlich so einen Film über Steven Spielberg oder George Lucas wünschen? Wahre Einsichten in die Ups'n'Downs des Lebens birgt am Ende nur das Lachen des Außenseiters in sich.

Thomas Groh

Arte zeigt "De Palma" am kommenden Sonntag um 21:50 als Deutschlandpremiere. Der Film ist danach in der Mediathek verfügbar.

De Palma - USA 2015 - Regie: Noah Baumbach, Jake Paltrow - Laufzeit: 110 Minuten.

Kommentieren

Jenny Erpenbeck: Kairos

Jenny Erpenbeck: Kairos Iris Wolff: Lichtungen

Iris Wolff: Lichtungen Jenny Erpenbeck: Heimsuchung

Jenny Erpenbeck: Heimsuchung Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens

Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens