Im Kino

Von mer zu mère zu chimère

Die Filmkolumne. Von Nikolaus Perneczky

24.11.2022. Alice Diop erzählt mit großer Genauigkeit in "Saint Omer" entlang des Prozesses gegen eine Kindsmörderin von einer doppelten Entfremdung der Mutter - von Senegal und von Frankreich. Beobachtet wird die Verhandlung von einer schwangeren jungen Frau, die an einem Buch über Medea arbeitet.

Eine Frau geht nachts am Strand entlang, ein kleines Kind in ihren Armen. Ihr schwerer Atem übertönt die Meeresbrandung. Im Mondlicht zeichnet sich ihr Gesicht ab, sein Ausdruck aber bleibt uns verborgen. Schnitt zu einer jungen Frau im Bett, die aus einem bewegten Traum aufschreckt. Ihr Partner sucht sie zu beruhigen: "Du hast nach deiner Mutter gerufen." Rama, wie sich herausstellen wird, ist Schriftstellerin und die Frau am Strand nicht das Traumbild ihrer Mutter, sondern Laurence Coly, eine junge Frau aus Dakar, die ihre fünfzehn Monate alte Tochter in einer kleinen Ortschaft südlich von Calais den Wellen überließ und sich nun vor Gericht für ihre Tat verantworten muss. Rama will ein Buch schreiben über diese Kindermörderin mit dem Arbeitstitel "Médéa naufragée: Medea als Schiffbrüchige". Die Verwirrung zum Auftakt von "Saint Omer" ist dennoch keine ganz falsche Fährte. Das Spielfilmdebüt von Alice Diop interessiert sich für das unsichtbare Band zwischen diesen beiden schwarzen Frauen, für ihr geteiltes Leid in der französischen Mehrheitsgesellschaft, das mit der Erfahrung von Mutterschaft unerträglich wird. Eine Wortspielkette, die sich von dieser ersten Szene bis zum Ende des Films windet, deutet auf die zentrale Motivik: von mer (Meer) zu mère (Mutter) zu chimère (Schimäre, Wahnvorstellung).

Erst erscheint Rama als die Protagonistin des Films. Die ersten Takte von "Saint Omer" skizzieren ihr Leben. Ihr brummig-bärtiger Ehemann, ein Musiker. Ihre vom Leben gezeichnete, womöglich depressive Mutter. Ihr Unijob. In kurzen Rückblenden wird ein Trauma angedeutet, das zunächst rätselhaft bleibt. Wir folgen Ramas Vorbereitungen für eine Reise, die Zugfahrt, ihre Ankunft im Hotel. Ziel der Reise ist die Gemeinde Saint Omer im Küstengebiet von Pas-de-Calais, wo Laurence der Prozess gemacht wird. Plötzlich steht das Gerichtsverfahren im Zentrum der Erzählung und Laurence wird zur zweiten, parallelen Hauptfigur.

In einem hellen, holzgetäfelten Raum stellt sich die Angeklagte dem Verhör. Laurence Coly kam nach Frankreich, um dort zu studieren, aber auch, um dem Leistungsdruck ihrer vom sozialen Aufstieg besessenen Mutter zu entkommen. Sie spricht, wie von weißen Beobachtern prompt vermerkt wird, akzentfreies, gehobenes Französisch. Wie Laurence zu Protokoll gibt, war es ihr als Heranwachsende untersagt, ihre Muttersprache Wolof zu sprechen. Ihr beredtes Zeugnis zeichnet das Bild einer doppelten Entfremdung: von Senegal, wo sie als toubab verunglimpft wird, und von Frankreich, wo eine "Verfluchung" sie vom rechten Weg abgebracht haben soll. Das Tribunal soll nicht einfach den Tathergang rekonstruieren, sondern auch ihre Beweggründe erörtern. Warum hat Laurence ihre Tochter getötet? Ihre Selbstdarstellung ist voller Ungereimtheiten, aber welches Leben ist ohne? Darunter auch Unwahrheiten und am Ende ein ganzes Lügengebäude, das in sich zusammenstürzt. Das unvorteilhafte Bild ihres Liebhabers, das aus ihrer Schilderung entstanden ist, wird vom Auftritt desselben nicht gerade aufhoben, aber doch vielschichtiger. Eine fatale Paardynamik wird greifbar, in der Missverständnisse und Fehlkommunikationen stetig eskalieren. Die Anklage erzählt eine Geschichte, die Verteidigung eine andere. Keine vermag ganz zu überzeugen.

Bevor sie mit "Saint Omer" ihren ersten Spielfilm realisierte, war Alice Diop Dokumentaristin. Der Film inszeniert den Prozess als Gegenstand einer Recherche, wie sie Diops eigenem Film vorausgegangen sein mag. Die Inszenierung lädt ein zur genauen Beobachtung, zum Abwägen des vielstimmigen Chors, der um die Anklagebank versammelt ist, orchestriert von einer Richterin, der man das Bemühen um Verstehen und Empathie durchaus glaubt. Das Drehbuch (mitgeschrieben von Goncourt-Preisträgerin Marie NDiaye) registriert das Ringen der Justiz um Objektivität, aber auch rassistische Vorurteile und Übergriffe. Laurence gibt an, an Wahnvorstellungen zu leiden, die sie auf Hexerei zurückführt. Sie will einen Marabout aufgesucht haben, aber der weiß nichts davon. Die Anklage hält dies für einen Vorwand, mit dem Laurence Unzurechnungsfähigkeit vortäuschen will. Ein paternalistischer Psychologe, Zeuge für die Verteidigung, hält dem die "kulturelle Dimension" der Tat entgegen, die er in einem Widerspruch zu "unseren Werten" wähnt. Dass Laurence ihre Doktorarbeit zu Wittgenstein schreiben wollte, veranlasst ihre ehemalige Lehrerin zur Frage, was der österreichische Sprachphilosoph mit ihr, einer afrikanischen Frau, zu tun habe. Warum nicht lieber ein Thema, das ihr "kulturell näher steht"?

Der Prozess ist als eine Form von Theater so bestechend, dass er Ramas parallelen Erzählstrang glatt vergessen machen würde, wenn sie nicht regelmäßig auf den Zuschauerrängen in Erscheinung träte. Weil die Figur der wortkargen Rama zunächst unterbestimmt bleibt, eignet sie sich besonders als Affektbild und Projektionsfläche. Der Film lädt uns ein, den Prozess aus ihrer Perspektive zu verfolgen, mit den Augen einer schwarzen Frau auf das Geschehen zu blicken und die Distanz zum eigenen Blick zu ermessen. In dem Maße jedoch, in dem Ramas Figur Konturen annimmt, verengt sich dieser zunächst so herausfordernde Blick zu einem psychologischen. Es geht - natürlich - ums Verhältnis zur Mutter. Außerdem ist Rama, wie man gleich errät, selbst schwanger und von ambivalenten Gefühlen geplagt. Wie Laurence ist sie in einer Beziehung mit einem älteren weißen Mann. Es fragt sich, ob das Spiel der Projektion und Identifikation nicht auch ohne diese romanhafte Überfrachtung funktioniert hätte. Und über aller Figurenpsychologie schwebt der Mythos. Ramas geplantes Buch nimmt Anleihen an Medea, der Zauberin aus der Fremde, die nicht heimisch wird am Hof Kreons und am Ende, nachdem Jason sie verstoßen hat, aus Eifersucht ihre Kinder tötet. Auch diese Referenz fügt dem Film nichts hinzu, was er nötig hätte. Dennoch: Wie Rama auf ihrem Laptop die Pasolini-Version des Mythos im Schnelldurchlauf bis zum blutigen Ende vorspult, entfaltet in seiner prosaischen, fast brutalen Alltäglichkeit einen ganz eigenen Charme.

Zu Beginn des Films hält Rama eine Vorlesung an der Uni. In präziser Diktion - Rama spricht "wie gedruckt" - gibt sie frontalen Unterricht, typisch für das französische Hochschulwesen. Es geht um Duras' "Hiroshima mon amour", genauer um den Moment, in dem der Protagonistin des Romans die Haare geschoren werden zur Strafe für ihr Fraternisieren mit den deutschen Besatzern. Rama unterstreicht, wie Duras diesen Moment der Schande und der Erniedrigung ergreift, um ihre Figur in einen Zustand der "Gnade" zu überführen. Während sie spricht, isoliert die Kamera einzelne Studentinnen aus dem Plenum, die Ramas Vorlesung andächtig bis beunruhigt lauschen. Die Szene ist programmatisch für den ganzen Film: Auch Diop macht es sich zur Aufgabe, Gnade zu finden für ihre gefallene Kindermörderin, ohne deren Tat soziologisch, psychologisch oder sonstwie zu entschuldigen. Es ist das Bild Ramas als Zuschauerin - ihre Affizierbarkeit, die von geteilter Erfahrung rührt, aber auch aus der Einsicht in Differenz - in dem Laurence endlich diese Gnade zuteil wird.

Nikolaus Perneczky

Saint Omer - Frankreich 2022 - Regie: Alice Diop - Darsteller: Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville, Aurélia Petit, Xavier Maly - Laufzeit: 122 Minuten.

"Saint Omer" ist am 30.11. im Kino Arsenal im Rahmen der Filmreihe "Peripherie im Zentrum - Die Filme von Alice Diop" zu sehen. Im Dezember folgen zwei weitere Berliner Vorführungen im Rahmen des Festivals "Around the World in 14 Films": am 2.12. im Kino in der Kulturbrauerei und am 10.12. im delphi LUX. Ein regulärer Kinostart folgt im März 2023

Kommentieren

Jenny Erpenbeck: Kairos

Jenny Erpenbeck: Kairos Iris Wolff: Lichtungen

Iris Wolff: Lichtungen Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens

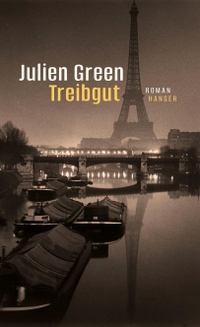

Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens Julien Green: Treibgut

Julien Green: Treibgut