Die Rede war von fünf toten Füchsen, die an der ungarisch-serbischen Grenze auf der Straße lagen. Als die Männer vom Räumkommando dort ankommen, sind es Dutzende Kadaver, auch Hunde und Katzen - erschossen, wie sich herausstellt, von Grenzposten, die sich die Zeit vertreiben wollten. Der Krieg auf dem Balkan ist lange vorbei, dennoch sind es Erlebnisse wie diese, die den Erzähler in seine Vergangenheit zurückstoßen.

Im Garten einer Berliner Klinik, in der er gestrandet ist, um seine quälenden Verdauungsprobleme loszuwerden, holt ihn die Musik eines Kusturica-Films ein, und er bricht in Tränen aus, "vielleicht, weil sie an die Oberfläche brachte, wovor er gerne weggelaufen wäre, jene alles verwüstenden, alles ausbeinenden Jahre, die einfach kein Ende nehmen konnten oder wollten, die immer noch andauerten".

Wer ist dieser Erzähler, der in einem reißenden Redestrom zwischen den traumatischen Schauplätzen seines Lebens hin und her taumelt? Einem Kadaverräumkommandoangehörte, das einmal eine ganz andere Aufgabe übernommen hatte? Ist er Opfer, Täter? Ein Überlebender, der im Sprechen Heilung sucht?

Der Jugoslawienkrieg und sein Nachleben haben Zoltán Danyi nie losgelassen - fast zwei Jahrzehnte lang scheiterte er an dem Versuch, eine monströse Realität einzufangen, die ihn selbst fast verschlungen hätte. Eines Tages war der Ton da - ein Sound, der einen beim Lesen bezwingt. Der Text schillert wie die Oberfläche eines verseuchten Gewässers. Schicht für Schicht wird sie abgedeckt. Ein Buch, gebaut wie ein komplexes Musikstück, dessen Schönheit Distanz und Berührung gewährt.

Im Garten einer Berliner Klinik, in der er gestrandet ist, um seine quälenden Verdauungsprobleme loszuwerden, holt ihn die Musik eines Kusturica-Films ein, und er bricht in Tränen aus, "vielleicht, weil sie an die Oberfläche brachte, wovor er gerne weggelaufen wäre, jene alles verwüstenden, alles ausbeinenden Jahre, die einfach kein Ende nehmen konnten oder wollten, die immer noch andauerten".

Wer ist dieser Erzähler, der in einem reißenden Redestrom zwischen den traumatischen Schauplätzen seines Lebens hin und her taumelt? Einem Kadaverräumkommandoangehörte, das einmal eine ganz andere Aufgabe übernommen hatte? Ist er Opfer, Täter? Ein Überlebender, der im Sprechen Heilung sucht?

Der Jugoslawienkrieg und sein Nachleben haben Zoltán Danyi nie losgelassen - fast zwei Jahrzehnte lang scheiterte er an dem Versuch, eine monströse Realität einzufangen, die ihn selbst fast verschlungen hätte. Eines Tages war der Ton da - ein Sound, der einen beim Lesen bezwingt. Der Text schillert wie die Oberfläche eines verseuchten Gewässers. Schicht für Schicht wird sie abgedeckt. Ein Buch, gebaut wie ein komplexes Musikstück, dessen Schönheit Distanz und Berührung gewährt.

Ein widersinnig schöner Roman, der vom Hässlichen erzählt. Zoltán Danyis „Der Kadaverräumer“ rührt an die Traumata im europäischen Gedächtnis

Der Krieg, dieser Vater aller Dinge, ist in gewisser Weise auch der der Literatur. Man braucht die Sprache, um den Krieg zu erklären, Befehle auszuteilen. Man braucht aber auch die Sprache, um mit dem, was man da angerichtet und erlitten hat, irgendwie leben zu können. Im ältesten erhaltenen Drama der Weltliteratur, Aischylos’ „Die Perser“, uraufgeführt 472 v. Chr., mahnen die Opfer der Seeschlacht bei Salamis, ihr Andenken zu wahren und dem mörderischen Wahnsinn des Krieges abzuschwören. Sie mahnen umsonst, auch wenn das Stück heute noch gespielt wird. Unermüdlich fragt die Literatur, was denn das ist, „was in uns lügt, hurt, stiehlt und mordet?“, wie es in Büchners „Dantons Tod“ heißt.

Will man es wirklich wissen? „Es ist immer Krieg“, schreibt Ingeborg Bachmann in „Malina“. Man neigt dazu, zu vergessen, dass er vor nicht allzu langer Zeit noch mitten in Europa gewütet hat. Dass die Jugoslawienkriege (oder vielmehr die Menschen, die sie führten) Wunden geschlagen haben, die nicht verheilt sind. Gerade erst hat sich der Außenminister Heiko Maas zur Frage eines Gebietstausches zwischen Serbien und Kosovo skeptisch geäußert. Das könne „zu viele alte Wunden in der Bevölkerung aufreißen“.

Die hat wohl auch Zoltán Danyi, dessen erster Roman „Der Kadaverräumer“ gerade auf deutsch erschienen ist. Er hat diesen Krieg erlebt, Danyi wurde 1972 im jugoslawischen Senta geboren und ist Angehöriger der ungarischen Minderheit in Serbien. 1991 begannen die Balkankonflikte. „Der Kadaverräumer“ ist das Ergebnis seines langen Ringens mit dem Krieg und seinen Nachwirkungen.

Denn dieser Krieg ist vielleicht beendet worden, aber er ist nicht vorbei. Der Ich-Erzähler von Danyis Roman arbeitet als Kadaverräumer, mit den Kollegen vom Räumkommando entsorgt er tote Füchse, Katzen, Hunde und all das Getier, das die Grenzposten aus Langeweile erschossen haben. Es herrscht Frieden an den Grenzen des Balkans und nur noch Tiere müssen dran glauben, wie in jeder anderen zivilisierten Gesellschaft auch. Aber das große Trauma des Krieges meldet sich immer wieder und stört den Erzähler in seiner manisch-redseligen Suada, die er mal einem schlafenden Penner, mal einem Pfleger in einem Berliner Krankenhaus oder welcher Zufallsbekanntschaft auch immer aufnötigt.

In Berlin landet er, weil er von dort aus endlich Europa, dieses „jämmerliche“, „beschissene“, „vermaledeite“ Europa, das „schon zu oft ausgeweidet und den Hunden vorgeworfen“ wurde, Richtung Amerika verlassen will. Dabei quält ihn eine Verdauungsstörung. Die Wortwahl ist drastisch, bei diesem wie bei anderen Körpervorgängen; Terézia Mora hat das aus dem Ungarischen in ein nicht unbedingt schönes, aber absolut stimmiges Deutsch übersetzt. Deutlicher hätte Danyi kaum sagen können, was seine Figur vom Krieg hält: Sie findet ihn scheiße, sie kriegt ihn nicht verdaut. Gäbe es dafür ein treffenderes Bild als diese Kakophonie aus Scheißen, Pissen und Furzen? Was noch fehlt: Ficken. Dieser offensichtlich traumatisierte Mensch hat, wie er seinen schemenhaft auftauchenden Zuhörern oder vielleicht auch nur sich selbst eingesteht, an Gruppenvergewaltigungen teilgenommen.

Der Krieg ist ein schmutziges, räudiges Etwas, da gibt es keinen stringenten Plot und auch kein charakterlich eindeutiges Figurenpersonal. Wenn sich das überhaupt in eine literarische Form fassen lässt, dann hat Danyi eine gefunden. „Der Kadaverräumer“ ist ein perfektes Buch von widersinniger Schönheit, das vom Hässlichen in uns erzählt. Ein ungeordneter Strom von Assoziationen und Erlebnissen, voller Dreck und Schmerz, hervorgestoßen von einer zutiefst bemitleidenswerten, verachtungswürdigen Kreatur. Man kann sich vorstellen, was für ein Kraftakt das Schreiben dieses Buches war.

Auch der Kadaverräumer will schreiben. Fast zwanghaft kauft er Notizbücher, aber viel bringt er nicht zu Papier. Geordnetes Verarbeiten braucht Abstand. Es fällt vermeintlich denen leichter, denen der Krieg nicht mehr so gnadenlos am Körper klebt, die sich den Traumata kälter, analytischer nähern können. Hier tut sich eine Verbindung auf, die vom fiktiven Kadaverräumer zu den zahlreichen realen Kindern, Enkeln und Urenkeln führt, die das Schicksal ihrer Vorfahren im zweiten Weltkrieg aufarbeiten. Und dabei ganz ähnlichen Erfahrungen von Gewalt, Schuld und Ausgesetztheit begegnen, wie sie Danyi am Beispiel seiner Romanfigur erzählt. Solche Wunden sind vererbbar, transgenerationale Traumatisierung nennt man das, und es passiert, dass Betroffene gar nicht wissen, woher ihre psychischen oder physischen Leiden stammen, weil ihre Eltern und Großeltern über das ursprüngliche Trauma nie gesprochen haben. Eine ganze Reihe von Sachbücher, etwa „Die Kraft der Kriegsenkel“ der Sozialpädagogin Ingrid Meyer-Legrand (2016, Europa Verlag) oder Matthias Lohres „Das Erbe der Kriegsenkel“ (2016, Gütersloher Verlagshaus) haben in den letzten Jahren festzuhalten versucht, was „das Schweigen der Eltern mit uns macht“.

Susanne Fritz hat in „Wie kommt der Krieg ins Kind“ (2018, Wallstein Verlag) erzählt, wie ihre damals 14-jährige Mutter nach Kriegsende als Teil der deutschen Bevölkerung Polens in einem Zwangsarbeiterlager interniert wurde – und sich später gegen jeden Opfermythos wehrte. Sie sah sich als Teil des Täter-Volkes: „Das Unrecht widerfuhr ihr zu Recht, sagte sie.“ Das Bild des Krieges wird da kaum deutlicher durch den zeitlichen Abstand. Wer ist Opfer, wer Täter? Kann man leben, ohne sich schuldig zu machen? Der Mensch ist „ein widersprüchliches Geschöpf“, zitiert Fritz einmal Primo Levi.

Diese Auseinandersetzungen realer „Kriegsenkel“ mit einem lang vergangenen Krieg erklären, warum uns dieser Kadaverräumer nicht einfach nur fremd und abstoßend erscheint. Etwas von seiner Geschichte ist auch in unserem eigenen kulturellen Gedächtnis noch virulent. Auch er ist ein widersprüchliches Geschöpf. Als jugoslawischer Ungar sieht er sich als unbeteiligtes Opfer, fragt eingeschnappt, „ob schon einmal jemandem eingefallen sei, nur einmal in diesem gottverdammten Scheißleben, dass die Serben und die Kroaten, während sie aufeinander losgingen, damit auch sein Leben gründlich vermasselten, obwohl er eigentlich nicht viel zu tun hatte mit dem Ganzen“.

Immer wieder aber brechen sich seine Schuldgefühle Bahn. Er weiß, was er und seine Kameraden „getan haben, das gilt für immer und ewig und ist deswegen bis ans Ende aller Zeiten unverzeihlich.“ Er erzählt von Seilschaften während und nach dem Krieg, von seiner Liebe zu der Kroatin Celia, aber am Ende geht es nur um eines: Er kann sich von der Last des Krieges nicht befreien. Von dem Gefühl, „dass er nie wieder nach Hause kommen würde“.

Nicht jeder will sich solchen Erfahrungen stellen, die Auseinandersetzung damit provoziert heute noch Abwehr und Hass. „Ich weiß oft nicht, gehört das Uralte dem Großvater, dem Vater oder mir selbst“, sagt die Hauptfigur in einem Roman, der gerade im Salzburger Otto Müller Verlag erschienen ist. Die 1957 geborene Autorin Hanna Sukare erzählt in „Schwedenreiter“ vom fiktiven Enkel eines Wehrmachts-Deserteurs und arbeitet den beschämenden Umgang der Salzburger Gemeinde Goldegg mit Deserteuren aus dem Ort auf, die 1944 zusammen mit Helfern und Unbeteiligten ermordet wurden.

Kurz nach Erscheinen des Buches schändeten Unbekannte in Goldegg einen Gedenkstein für die Deserteure sowie weitere Gedenktafeln. Als würden Fragen nach Schuld, Unschuld und Verantwortung in ihrer Uneindeutigkeit ihr Welt- und Selbstbild bedrohen. Vielleicht gibt es auch deshalb eine so große Abwehr gegen Kriegsflüchtlinge in unseren Straßen: Weil sie, wie der Kadaverräumer, der „mehr oder weniger ganz Berlin vollfurzte“, den Schmutz des Krieges in doch längst wieder von allen Trümmern gesäuberte Städte bringen. Und uns daran erinnern, dass der Krieg immer noch da ist. Dass er in uns steckt.

ANDREA HEINZ

Man kann sich vorstellen,

was für ein Kraftakt

das Schreiben dieses Buches war

Zoltán Danyi, geboren 1972.

Foto: MTI/MTVA

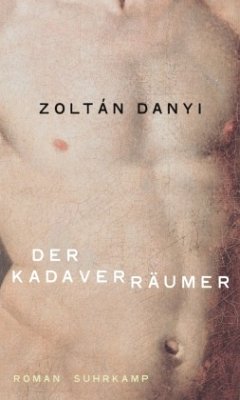

Zoltán Danyi:

Der Kadaverräumer. Roman. Aus dem Ungarischen von Terésia Mora. Suhrkamp, Berlin 2018.

251 Seiten, 24 Euro.

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Zoltán Danyi und Goran Vojnovic blicken zurück auf die Jugoslawien-Kriege der Neunziger. Ihre Romane lassen befürchten, dass die Ereignisse noch lange nachwirken werden.

Von Tilman Spreckelsen

Safet Dizdar verschwindet am 4. März 1992. Der Serbe mit bosnischen Wurzeln lebt mit seiner Familie im slowenischen Ljubljana, was in den Zeiten Jugoslawiens eher unproblematisch ist. Als aber das Land zerfällt und statt der Zugehörigkeit zum Gesamtstaat nun viel wichtiger ist, ob einer Serbe, Kroate oder Slowene ist, befördert ihn die Polizei über die Grenze. Seine Frau Vesna und sein Sohn Jadran erfahren erst Tage später, dass er immerhin noch lebt, in der kleinen bosnischen Stadt, aus der Safets Vater stammt. Um dort zu kämpfen, wie die slowenische Polizei vermutet. Und als wenig später in der angespannten Ruhe von Safets Städtchen aus der Ferne Schüsse zu hören sind, denkt der aus Slowenien Vertriebene: "Es hat angefangen, endlich."

So jedenfalls reimt es sich sein Sohn Jadran zusammen, gut zwanzig Jahre später, als die Familie auf der Beerdigung seines Großvaters Aleksandar das erste Mal wieder zusammentrifft, als sein Vater plötzlich wiederauftaucht und die Ereignisse von damals wieder schmerzlich präsent werden. Weil sie, so schildert es der slowenische Autor und Regisseur Goran Vojnovic in seinem Roman "Unter dem Feigenbaum", immer weiterwirken, weil sich der Riss durch die Familie insgesamt auch in den einzelnen Familienmitgliedern fortsetzt und sich dem jungen Vater Jadran die Frage stellt, wie er seinen eigenen kleinen Sohn davor bewahren kann. Und weil daher, so erlebt es ein verstörter Veteran im Roman "Der Kadaverräumer" des ungarisch-serbischen Autors Zoltán Danyi ebenfalls Jahrzehnte nach dem Friedensschluss, "dieser beschissene Krieg niemals ein Ende nehmen wird".

Zwei Romane sind also in diesem Herbst auf Deutsch erschienen, die auf die Jugoslawien-Kriege der neunziger Jahre zurückblicken; die Originalausgaben stammen aus den Jahren 2015 und 2016. In beiden steht nicht das Kriegsgeschehen selbst im Vordergrund, sondern der Versuch, danach ein ziviles Leben wiederaufzunehmen, und die Frage, wie sich der Einzelne und wie sich die Gesellschaft der Vergangenheit stellen sollte. Dabei könnten die Voraussetzungen, unter denen erzählt wird, nicht unterschiedlicher sein, was vor allem der Herkunft und auch dem Alter der Protagonisten geschuldet ist: Vojnovics Roman nimmt die Perspektive eines jungen Slowenen ein, der wie sein Autor 1980 geboren wurde und der, wie er schreibt, zum ersten Mal einen Toten sieht, als 2012 sein Großvater stirbt - ein Erzähler in einem Umfeld also, das den Krieg glücklicherweise weniger zu spüren bekam als andere Regionen des ehemaligen Jugoslawiens.

Danyis titelgebender Kadaverräumer dagegen, auch er ungefähr im selben Alter wie sein 1972 geborener Autor, ist ein in der Vojvodina gebürtiger Mann, ein Angehöriger also der ungarischen Minderheit im serbischen Staat, der an den Kämpfen teilgenommen hat. Der Roman setzt mit einem Zittern ein, mit der Wahrnehmung des kurz zuvor nach Berlin gereisten Veteranen, dass die Erde um ihn bebt, und diese Unruhe wird ihn nicht mehr verlassen. In 74 hektischen Kapiteln auf 250 Seiten irrt er durch Serbien und Kroatien, er will in Berlin von Tempelhof nach Amerika fliegen, um dem exjugoslawischen Elend zu entkommen, und muss dann feststellen, dass der Flughafen seinen Betrieb eingestellt hat. Und er besucht in der Vojvodina eine Theateraufführung, die Erinnerungen in ihm wachruft, die er nur zu gern weiter verdrängt hätte: an die Zeit als Milizionär, in der er mit seiner Einheit in Dörfer einfiel und an Zivilisten Massaker verübte.

"Wir haben es getan, weil wir es konnten, und wenn es so geschah, dann musste es auch so geschehen, und wenn es so geschehen musste, dann kann keiner von uns etwas dafür, dass wir es getan haben." So kommentiert der Veteran diese auf ihn eindringende Erinnerung einmal, und es ist völlig unklar, von wem dieser ungeheuerliche Satz stammt - von einem Befehlshaber, einem Kameraden, ihm selbst? -, und ebenso, wann diese Parole ausgegeben wurde und ob der Veteran aus dem Abstand vieler Jahre noch daran glaubt, wenn er es denn je getan hat.

Jedenfalls reichen diese Worte nicht aus, um das innere Beben zu beschwichtigen, das sich auch im Körperlichen manifestiert (der Veteran berichtet ausführlich über die seit dem Krieg in Unordnung geratenen Funktionen seines Darms und seiner Blase) und ihn schließlich zu einem obskuren Heilpraktiker führt, der sich später als der untergetauchte Serbenführer Radovan Karadzic entpuppt - von dessen Verhaftung im Juli 2008 liest er dann in der Zeitung. Den Zustand Serbiens, das er mit einem "pleitegegangenen Unternehmen" und mit dem "Klo des Belgrader Busbahnhofs" vergleicht, malt er sich in den schwärzesten Farben, vor allem aber wird ihm immer klarer, dass die Zeit des aggressiven serbischen Nationalismus, "jene alles verwüstenden, alles ausbeinenden Jahre noch nicht zu Ende waren, und sie würden vermutlich auch nie mehr zu Ende gehen, zumindest was ihn anbelangte, mit Sicherheit nie". Er jedenfalls läuft durch die zivile Gegenwart und trägt wüste Tötungsphantasien mit sich herum.

Luft macht sich der Einzelgänger in gespenstischem Gerede, das niemand hört, den es angeht - sein Pfleger in einem deutschen Krankenhaus verlässt währenddessen einfach das Zimmer, ein Clochard auf einer Parkbank verschläft die Erzählung des derangierten Serben, und die Eiswürfel in seinem Cocktailglas erweisen sich noch als die respektvollsten Zuhörer seiner Suada von den begangenen Kriegsverbrechen. Als er dann versucht, das Geschehen aufzuschreiben, kommt er nur zu wenigen Sätzen in den eigens dafür gekauften Heften, die er anschließend in den Müll wirft.

Der andrängenden Erinnerung und der Einordnung des Geschehens kann er sich trotzdem nicht entziehen. Kaum zufällig arbeitet er an einem Großmosaik im Haus eines reichen Kriegsgewinnlers; auch später dienen explizit die Mosaikteile als Metapher für seine Bewältigungsarbeit. Dem Kern des Ganzen nähert er sich sprunghaft, die variierende Wiederholung des Gesagten erweist sich als wirkungsvolles Stilmittel für diese quälende Suche, die schließlich in der Deutung seiner Nachkriegsarbeit als "Kadaverräumer" zur Beseitigung von Tierleichen mündet: Seine Gruppe sei aus einer Einheit hervorgegangen, die zuvor Kriegsverbrechen vertuscht hatte.

Diese Bewegung, die sich durch mehrere Schichten der Vergangenheit arbeitet, um zu einer Wahrheit vorzustoßen, die das fragile Selbstverständnis und die Identität des Suchenden betrifft, liegt auch der Familiengeschichte zugrunde, die Jadran, der Slowene mit bosnischserbisch-kroatischen Wurzeln, im Roman "Unter dem Feigenbaum" erzählt. Dass er dabei notgedrungen spekuliert, legt er selbst offen, wenn er etwa detailliert von der Ankunft seines Vaters in jenem bosnischen Städtchen erzählt, obwohl er doch, wie er einräumt, weder Zeuge davon war, noch sein Vater je davon erzählt hatte. Ähnlich verhält es sich mit der spannungsreichen Liebesgeschichte der Großeltern oder einem einjährigen Kairo-Aufenthalt des Großvaters, und auch über die wechselseitig zugefügten Verletzungen innerhalb der Familie gibt es nur Vermutungen, die im Verlauf der Handlung an Wahrscheinlichkeit gewinnen. Die vier bis fünf Generationen, die Jadran dabei in den Blick nimmt, vertreten auch unterschiedliche Teilrepubliken des jugoslawischen Staats, und die Konflikte spiegeln sich in den Sticheleien der Familienmitglieder untereinander, die bisweilen explizite Stereotypen, die an die Ethnien geknüpft sind, zum Inhalt haben - was um so heftiger wird, je manifester die Spannungen zwischen den Teilrepubliken auf der politischen Ebene werden.

Was das bedeutet, erfährt Jadran, als er als Sechzehnjähriger ins Bosnien der Nachkriegszeit fährt und seinen Vater kaum mehr wiedererkennt. Tatsächlich sind die Verstörungen über diejenigen, die einem eigentlich am nächsten sind, ein großes Thema dieses Romans, und auch die Erschütterungen über die Zeitläufte, die das begünstigen: "Als hätte jemand eine Grenze mitten durch mich hindurchgezogen."

Beiden Romanen gemein ist die verschlungene, hakenschlagende Chronologie. Struktur verleiht ihnen jeweils nicht eine geradlinig erzählte Handlung, sondern im Gegenteil der Versuch, aus der Rückschau ein Geheimnis aufzudecken, das von Anfang an da gewesen ist und das ebenso gut außerhalb wie innerhalb des jeweiligen Protagonisten liegt. Und während in Vojnovics Roman die Familie alles ist, im Guten wie im Schlechten, stolpern in Danyis Buch die Protagonisten allein durch die Welt, von Eltern oder gar Kindern ist so gut wie nicht die Rede.

Vor allem aber beschreiben diese beiden so unterschiedlichen Romane, welch ein Unglück für viele Protagonisten der Zerfall Jugoslawiens bedeutet. "Ich will nur meinen eigenen Staat", sagt Jadrans Onkel Dane, der Slowene, zu seinem Schwager. Der fragt zurück: "Und deshalb fährst du meinen an die Wand?" Dass ihr Schicksal untrennbar an den Zustand Jugoslawiens geknüpft ist, wissen beide.

Zoltán Danyi: "Der Kadaverräumer". Roman.

Aus dem Ungarischen von Terézia Mora. Suhrkamp Verlag, Berlin 2018. 251 S., geb., 24,- [Euro].

Goran Vojnovic: "Unter dem Feigenbaum". Roman.

Aus dem Slowenischen von Klaus Detlef Olof. Folio Verlag, Wien 2018. 352 S., geb., 25,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Rezensentin Andrea Heinz fühlt eine gewisse Verwandtschaft mit dem zwischen Vergangenheit und Gegenwart zerrissenen Antihelden in Zoltan Danyis Debütroman. Das Ringen des Autors wie auch seiner Erzähler-Figur mit der Geschichte von Krieg und Gewalt scheint ihm von allgemeiner Gültigkeit zu sein. Wie der Autor, selbst Angehöriger der ungarischen Minderheit in Serbien, den Balkankonflikt thematisiert, roh und drastisch, als Strom von Assoziationen, Erlebnissen, Schmutz und Schmerz, findet der Rezensent angemessen. Die Übersetzung von Terezia Mora scheint ihm stimmig.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Der Kadaverräumer ist ein perfektes Buch von widersinniger Schönheit, das vom Hässlichen in uns erzählt.« Andrea Heinz Süddeutsche Zeitung 20181212