»Reisen, um heimatlos zu werden«, schreibt Henri Michaux. Der Österreicher Josef Winkler ist während der Niederschrift seiner Romane über sein Heimatland Kärnten immer wieder nach Italien gereist, später nach Indien und dann auch nach Mexiko, im Gepäck die Erzählungen anderer Autoren, aus denen er kurze Zitate als Intarsien in seine poetologischen Reportagen einsetzt: von Reisen, die ihn zu seiner eigenen Überraschung mit Variationen eines Bildes aus der Kindheit - ein am Straßenrand liegendes, bereits mit Packpapier abgedecktes, überfahrenes Kind - heimholen. Zuletzt in Klagenfurt, wo bei Straßenarbeiten zur Vorbereitung der Fußballeuropameisterschaft 2008 ein Kind überfahren wird und stirbt. Erzählung für Erzählung, Todesfall für Todesfall rückt Winkler seiner Heimatlosigkeit näher.

Josef Winkler drückt allzu sehr auf die Tube der Bedeutung

Überschwängliches Lob wurde dem Büchner-Preisträger dieses Jahres, Josef Winkler, für seine „obsessive Dringlichkeit”, für seinen „Atemstoß” mit dem „Signum des Notwendigen”, für seine „trotzig-radikale Kraft” und seinen „stillen Glanz” zuteil.

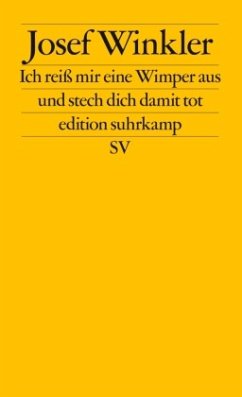

Sein neues Buch lässt von diesen Qualitäten wenig erkennen. Es handelt sich um ein offensichtliches Nebenwerk, bestehend aus elf Einzeltexten, die gerade mal hundertzwanzig kleinformatige Seiten der edition suhrkamp füllen. Das Beste daran ist der Titel, „Ich reiß mir eine Wimper aus und stech dich damit tot”. Der Sohn pflegte es zu seiner Mutter zu sagen, wenn sie es ihm verwies, das Brot „untereinander” zu schneiden (was heißt das übrigens?), weil er damit dem Herrgott die Fersen abschnitte. Aus solchen isolierten Reminiszenzen eines österreichischen Bauernlebens besteht der Band zu großen Teilen, angereichert durch große Reisen nach Indien und Mexiko und kleinere innerhalb Europas.

Das geht alles recht schnell und durcheinander, und dazwischen ist noch Platz für eine ganze Menge Kindermund, denn die vierjährige Tochter Siri und der zwölfjährige Sohn Kasimir fahren auch mit. Platz ist auch für ausführliche Zitate von Peter Handke und Annemarie Schwarzenbach, Curzio Malaparte und Julien Green, Ingeborg Bachmann, H.C. Artmann, Paul Celan, Paul Nizon und noch etlichen weiteren. Nicht nur in ihrer Menge, zuweilen auch in der dichterischen Qualität drohen sie Winklers eigenes Werk in den Schatten zu stellen. Winkler hält es sich zugute dass er nur „lebenswichtige Bücher” lese und nur „lebenswichtige Filme” anschaue. Mit dieser Lebenswichtigkeit seiner Erlebnisse macht er es sich teilweise recht leicht. Sie zieht sich zusammen zu einem Bedeutungs- und Beziehungswahn, der stutzt, wenn er bei einer harmlosen Kindergarten-Veranstaltung statt „Osterbasteln” „Sterbebasteln” liest, denn das große O war als Osterei gemalt. Das kann passieren, aber was bedeutet es? Doch wohl hauptsächlich, dass er beim Lesen manchmal nicht genug aufpasst.

Auch ist es vielleicht nicht ganz so geheimen Sinnes voll, wenn er eine Todesanzeige zugeschickt bekommt, deren Briefumschlag nicht zugeklebt ist. „Ich kann mich nicht erinnern, jemals in meinem Leben einen schwarzumrandeten Brief aus dem Postkasten genommen zu haben, der auch tatsächlich zugeklebt war, kein Mensch fuhr, zumindest bei schwarzumrandeten Briefen, die ich erhalten habe, mit seiner feuchten Zunge die beiden gummierten Streifen der dreieckigen Briefkuverttasche entlang, immer steckte die Lasche lose im schwarzumrandeten Kuvert, kein Mensch ist jemals, zumindest bei schwarzumrandeten Briefen, die ich aus dem blechernen Briefkasten genommen oder vom Briefträger in die Hand gedrückt bekommen habe, beim Entlangfahren am gummierten, nach pickigem Mandelsirup schmeckenden Klebestreifen der dreieckigen Briefkuvertlasche zusammengezuckt und hat sich seine Zunge aufgeritzt.” Hat er mal dran gedacht, dass das Porto billiger wird, wenn man eine Todesanzeige als Drucksache schickt? Die dürfen nämlich nicht zugeklebt werden. In ähnlicher Weise hat man bei Winkler öfters den Eindruck, dass er seine Funde überinstrumentiert. Nicht zuletzt zeigt sich das in der Überlänge der Sätze, welche zur Knappheit der Texte insgesamt in einem erheblichen Missverhältnis steht. Nein, der Atemstoß mit dem Signum des Notwendigen weht den Leser hier eigentlich nicht an. BURKHARD MÜLLER

JOSEF WINKLER: Ich reiß mir eine Wimper aus und stech dich damit tot. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2008. 125 Seiten, 9 Euro.

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de

Der österreichische Büchnerpreisträger Josef Winkler lässt in seinem Buch "Ich reiß mir eine Wimper aus und stech dich damit tot" wieder einmal Köpfe rollen.

Schön sieht es aus, und einen beknackten Titel trägt es, das neue, mit dem "Schutzengel" von Peter Pongratz verzierte Büchlein des österreichischen Thanatos-Extremisten Josef Winkler: "Ich reiß mir eine Wimper aus und stech dich damit tot". Eine frühe Drohung gegen die Mutter war das; die Schrift hätte also auch heißen können: "du schlägst deinen Schädel an einem Grabstein ein": das ging damals an den Vater. Das Buch enthält kleine Reportagen und Essays, die im Umfeld der größeren Werke der vergangenen Jahre - "Natura morta" (2001), "Leichnam, seine Familie belauernd" (2003), der Totenkultbericht aus Varanasi (2006) und "Roppongi. Requiem für einen Vater" (2007) - entstanden sind. Seit je aber sind alle Texte des jüngst unter dem Büchnerpreis bestatteten Autors eng miteinander verschlungen. Winkler ist Wiederkäuer.

Die Miniaturen gehen meist von Lektüren aus, die mit eigenen Erinnerungen kurzgeschlossen werden, in der Regel mit Todesbegegnungen, die dem Erzähler unbegrenzt zur Verfügung zu stehen scheinen. Als Verbündete führt er Schriftsteller wie Curzio Malaparte, Annemarie Schwarzenbach, Alfred Döblin, Peter Handke, Terézia Mora, Gerald Zschorsch oder Paul Nizon an. Doch fahndet er bei ihnen lediglich nach makabren Höhepunkten: überfahrenen Igeln, ermordeten Butterblumen, dem zu einem Teppich aus Menschenhaut ausgewalzten Mann, der jubelnd auf die Panzer der Befreier zugelaufen, aber ausgerutscht war. Wie Intarsien sind die Zitate in die Essays eingearbeitet. So kommt es, dass die stärksten Sätze fremden Federn entstammen. Winkler übernimmt die Anreicherung mit persönlichen Nebensächlichkeiten wie beiläufigen Äußerungen von Tochter Siri. Oder dass er statt "Osterbasteln" doch tatsächlich "Sterbebasteln" gelesen habe: "Am Sterben basteln". Ausgerechnet Ostern. An eine Brille denkt er nicht.

Ein kafkaesker, sich selbst zum Inhalt gewordener Prozess ist es, den der Ackermann aus Kärnten gegen den Tod führt. Winklers sprachlich zerfetztes, unerbittlich um den Doppelselbstmord zweier Siebzehnjähriger kreisendes Debüt "Menschenkind" aus dem Jahr 1979 war unerhört, eine wuchtige Richtigstellung, die ihre Kraft aus der suizidalen Perspektive zog. Es begann mit einer Ansage: "Die Wortmaschine ... , die beschreibt und in der Beschreibung durch sprachliche Konsequenz die angehäuften menschlichen Bewegungen in ihrer Ekstase auflöst, wird jetzt in Betrieb genommen." Und sie läuft bis heute, diese Maschine. Eine gewisse Poetizität kann man dem nicht absprechen. Winklers sofort erkennbaren, litaneihaften Schriften eignet etwas absolut Finales, endzeitlich Teleologisches.

Es gibt dazu - auch in diesem Büchlein - eine beständig mitverhandelte Nebenklage. Dabei ist die Öffentlichkeit zum Schöffen bestellt, hat das Urteil zu sprechen über den archetypischen, allmächtig-göttlichen Vater: Mit einem "nach Tierkot stinkenden Kalbsstrick" habe der dem Kläger (ob Autor oder Erzähler) gedroht, als er, damals noch ein Kind, "in Villach im Kino gewesen und später als sonst nach der Handelsschule nach Hause gekommen war". Nach dem patriarchalischen Gesetz stand darauf offenbar Erhängen: "Schau ihn dir an! Schau ihn dir genau an!" Damit war natürlich das Leben verleidet, allenfalls der erlösende Tod noch eine Hoffnung: negative Religion. Wieder und wieder hat Winkler wortgewandt diese Initialkränkung nachkonstruiert.

Man wird es, Büchnerpreis hin oder her, doch sagen dürfen: wie gewaltig diese österreichische Attitüde, die verquält psychoanalytische Obsession mit dem Morbiden inzwischen nervt. Seit dreißig Jahren breitet Winkler Tode, Suizide, Morde und tödliche Unfälle in kaum erträglicher Aufdringlichkeit aus, als wäre etwas zu beweisen und als wäre damit etwas bewiesen. Ja, Meister aus Kärnten, wir sind sterblich. Das ist schlimm. aber was soll man machen? Verdrängen ist da keine ganz kleine Kulturleistung.

Das Faszinosum Tod zum Schwerkraftzentrum eines künstlerischen Werkes zu machen, ihm die Verbundenheit mit dem Leben nachzuweisen, ist fraglos ein bedeutendes und tröstliches Unterfangen - und wurde in der Literatur oft praktiziert. Wenn aber jeder einzelne Bandwurmsatz (in parataktischer Bernhardmanier) auf das Verenden hinausläuft, wenn jedes Verb zwanghaft das Zeitliche segnet, jedes Adjektiv nur ein weiteres Epitheton ist, das sich ans Aushauchen der Lebensgeister hängt, dann ist da jemand - wie schon so mancher Hippie in Varanasi - auf dem Memento-mori-Trip hängengeblieben: stilistisch ambitionierter Styx-Tourismus.

Nach und nach ist aus der Verzweiflungsprosa sensationalistisches Vernichtungspathos geworden, kein plötzlicher Umschlag, sondern eine allmähliche Überschreibung. In den Momenten größter Intensität wandelt sich auch die vorliegende Textsammlung in so etwas wie literarisches Gaffertum, wenn etwa die "zerquetschten und zerfetzten, immer noch uniformierten Leichen" von zwei Polizisten nach einem Autounfall begutachtet werden, wenn auf der Autobahn zahlreiche mit rosa Zeitungen abgedeckte Tote herumliegen, sich dann ein Schwerverletzter gespenstisch aufsetzt, Blut vom Gesicht wischt, um dann mit dem blutverschmierten Kopf hintenüber auf den Asphalt zu knallen. Nie folgt etwas aus den Todesszenen, stets nur die unausgesprochene Mahnung: Sieh doch, wie klein du bist, Mensch. Alle tieferen Dimensionen der "Ermordung einer Butterblume" interessieren Winkler nicht. Er denkt vielmehr gleich daran, wie einmal in den österreichischen Bergen zwei Polizisten, die einen Schwerverletzten trugen, "von den im Kreis sausenden Schwertern der Propellerflügel des Rettungshubschraubers geköpft wurden". O Hirn voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn!

Bei aller intellektuellen Absicherung: Vom Boulevardvoyeurismus ist das nicht mehr weit entfernt. Der Ich-Erzähler etwa ist fasziniert vom Selbstmord einer ob ihrer Menstruation gedemütigten Fünfzehnjährigen bei Landskron, vom Erstickungstod einer Frau und ihrer Enkel, "die sich gegenseitig retten wollten", von der in der "Hindustan Times" gelesenen Nachricht der Schändung und Ermordung und nochmaligen Schändung einer fünfzehnjährigen Engländerin im indischen Goa, vom Tod eines Neunjährigen in Klagenfurt, der unter einen Lastwagen geriet: "Vom Omnibus aus, der im Verkehr ins Stocken geraten war, sahen Schulkinder den sterbenden, zappelnden Jungen auf dem Asphalt liegen mit dem vom Speichel verklebten Ovomaltinepulver in den Mundwinkeln, wie ich es mir jetzt beim Schreiben vorstelle." So stellt er sich das immer wieder vor, zappelnde, sterbende Unschuld, poetisch versüßt durch Ovomaltine.

"Der Tod entriß allem die Banalität" heißt es in "Menschenkind". Nein, das reicht nicht. Todessehnsucht macht noch keinen Baudelaire. Gibt es überhaupt Banaleres als den Tod? "Der Tod ist ein Schiff, und ich bin sein Wrack" heißt es im neuen Buch. Das trifft wohl schon eher zu. Der Tod selbst ist hier havariert. Wenn der Suizid Suizid begeht, dann bleibt Josef Winkler übrig.

OLIVER JUNGEN

Josef Winkler: "Ich reiß mir eine Wimper aus und stech dich damit tot". Suhrkamp Verlag, Frankfurt 2008. 128 S., br., 9,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Das dem diesjährigen Büchner-Preisträger Josef Winkler zuteil gewordene Lob kann Rezensent Burkhardt Müller anlässlich dieses Buches nicht wiederholen. Er sieht in den elf offenbar autobiografischen Einzeltexten ein "offensichtliches Nebenwerk", das neben Reiseerzählungen großenteils aus "isolierten Reminiszenzen eines österreichischen Bauernlebens" bestehe. Sehr breiten Raum nehmen allerdings nach Meinung des Rezensenten auch Äußerungen der Kinder des Autors sowie ausführliche literarische Zitate ein, die, wie der Rezensent meint, Winklers eigenes Werk in den Schatten zu stellen drohen. Die behauptete "Lebenswichtigkeit" der geschilderten Erlebnisse und Lektüren kann Müller nicht nachvollziehen und sieht stattdessen eher unwesentliche Beobachtungen mit einem "Bedeutungs- und Beziehungswahn" überfrachtet. Außerdem findet er die Sätze im Verhältnis zur "Knappheit der Texte insgesamt" zu lang.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Nur einem überragenden und derart phantasiebegabten Stilisten wie Josef Winkler ist es vergönnt, das Lebensthema Tod so zu variieren, dass die Lektüre jedes seiner Bücher wie Friedhof der bitteren Orangen, Natura morta oder Roppongi. Requiem für einen Vater zu einem neuen rhapsodischen Genuss wird. Davon kündet in nuce dieses bunte Bändchen mit seinem gewaltlüsternen Titel.« Katrin Hillgruber Frankfurter Rundschau