Virtualienmarkt

Grass, Gates und Videogames

Von Rüdiger Wischenbart

24.01.2005. Urheber unterschiedlichster Provenienz schlagen Alarm. Aber was ist überhaupt Kultur? Die Debatten um Kultur und geistiges Eigentum durchlaufen zur Zeit eine wilde, irrlichternde Bahn.

Kultur ist allgegenwärtig, und damit kaum noch konkret zu greifen. Die schöpferischen Ideen - oder, etwas buchhalterisch gesprochen: das geistige Eigentum an den kulturellen Werken - sind zu einem corpus delicti geworden, das die überraschendsten Koalitionen und die widersprüchlichsten Argumentationen hervorbringt. Die Verwirrung wächst, die Unsicherheit auch. Wohin geht die Reise?

Da tritt jüngst der Große Alte mit seinem Schnauzbart vor, rührt kräftig in der Blechtrommel und ruft: "Wir Urheber!" In wunderschön rhythmischen Sätzen durchpflügt er ein Thema, das jenseits von Anwälten, Lobbyisten und Aktivisten sonst nur noch Gähnen provoziert. "Wir leben aus zweiter Hand" poltert Günter Grass. Nicht die schöpferischen Urheber stünden heute im Vordergrund, so der deutsche Nobelpreisträger, sondern die Vermittler und Verwerter. Die Autoren würden mit wenigen Prozent am Ertrag ihrer Werke abgefunden, während die Verleger, die Kuratoren und all die andren Zwischenträger zunehmend das Sagen haben. "Fragen sind zu stellen", mahnt Grass: "Was bliebe vom oft berufenen, nunmehr gesamtdeutsch verwalteten 'kulturellen Erbe', hätte es nicht von Anbeginn Urheber gegeben."

Der deutsche Schriftsteller verteidigt mit Zähnen, und doch im Bewusstsein der Ohnmacht, sein Recht und seine Verfügungsgewalt an dem, was er schuf. Dabei fordert er Unterstützung vom Staat.

Keine zwei Wochen zuvor hat ein ganz anderer "Urheber", nicht in Berlin vor Kulturträgern, sondern auf der großen "Consumer Electronics"-Messe in Las Vegas, mit ähnlichem Furor, wenngleich mit mehr Zuversicht, auf sein das Recht am geistigen Eigentum gepocht.

"(?) there's more that believe in intellectual property today than ever", konstatierte Bill Gates im Interview mit dem Fachdienst Cnet News zufrieden, um dann aber gegen seine Gegner in dieser Frage gleich schwerstes Geschütz aufzufahren: "There are fewer communists in the world today than there were. There are some new modern-day sort of communists who want to get rid of the incentive for musicians and moviemakers and software makers under various guises.?

Mit "Kommunisten" meinte Herr Gates, zumindest nicht vorrangig, die Kids, die illegal Musik aus dem Internet laden, und auch nicht die gewerbsmäßigen Piraten, die Microsoft Programme in Raubkopien am Flohmarkt verscherbeln. Bill Gates attackierte Anwälte und Aktivisten, die das geistige Eigentumsrecht im Visier haben: Das sehr umfassende amerikanische Patentrecht, und in weiterer Folge auch das Copyright.

Bemerkenswert ist dabei, dass ausgerechnet auch manche amerikanische Regierungsstellen durchaus positiv über solch "kommunistische" Standpunkte nachdenken. Sollte man nicht generell festschreiben, überlegen diese Regierungskommunisten, dass es auf Forschungsergebnisse, die mit Steuergeldern finanziert wurden, kein Copyright gibt, und dass die Ergebnisse mit Open Access zu veröffentlichen sind? Auch der Europäischen Kommission sind solche Überlegungen nicht fremd. Wobei es weder den Europäern noch den Amerikanern auch nur im Trau einfällt, Schriftsteller, Maler, Filmemacher oder Musiker in Zukunft um die Erträge ihrer Kunst zu prellen. Vielmehr geht es um eine grundsätzliche, kultur- und gesellschaftspolitische Einschätzung, die die Lager trennt.

Die einen sagen: "Intellectual property is the incentive system for the products of the future.? (Bill Gates im bereits zitierten Interview.)

Die anderen wenden - ganz in der Tradition der gelehrten Gesellschaften der europäischen Aufklärung - ein, dass der Forschschritt und die Verbesserung der Ideen und Produkte des offenen Austausches bedürfen.

Hier kommt nun ein zweites Element hinzu: In der Offenheit sitz die Laus der Beliebigkeit. Wer die Offenheit - der Wissenschaft, der Kultur, der Kunst - fordert, sorgt sich konsequenterweise zumeist auch um den Bestand der Vielfalt unter den geistigen Dingen.

Auch diese Debatte um kulturelle Vielfalt oder "cultural diversity" ist längst nicht mehr das Steckenpferd irgendwelcher marginaler Aktivistenclubs. Vor wenigen Tagen tagte die UNESCO in Berlin, um ein Übereinkommen zum Schutz kultureller Vielfalt vorzubereiten (merh hier). Auch hier läuft die zentrale Konfliktlinie zwischen dem Schutz des geistigen Eigentums und der Kultur einerseits sowie den Forderungen nach einem freien Warenverkehr andererseits.

Christina Weiss, deutsche Staatsbeauftragte für Kultur, hat entsprechend bei dem Berliner Treffen auch einmal mehr den "Doppelcharakter kultureller Waren und Dienstleistungen" betont. Das Credo dazu lautet schlicht: Ein Buch, ein Bild, ein Song sind mehr als das entsprechende kulturelle Produkt, das man kaufen kann.

Eines der Probleme, die daraus entstehen, liegt jedoch darin, dass sich nicht wirklich abgrenzen lässt, wo "Kultur" und "Vielfalt" beginnen und zu schützen sind - und wo der schnöde Kommerz der Warenwelt endet.

In der Süddeutschen Zeitung hat Sonja Zekri zur Unesco Tagung schnippisch bemerkt: "Wer das Porsche-Design ernsthaft in den Rang eines nationalen Kulturgutes erheben will, würde es möglicherweise in den Genuss staatlicher Förderung kommen lassen und müsste sich dann aber seine Argumente gegenüber japanischen Autobauern gut überlegen."

Genau dies aber führte unlängst in Frankreich zur nächsten kulturpolitischen Konfrontation. Es ging nicht um Porsche Design, sondern um Video games. Die spielen in der Alltagskultur von Jugendlichen längst eine zentrale Rolle. Ihre Figuren und Storylines, lässt sich mit Fug und Recht argumentieren, rücken zunehmend an jene Stelle, die Figuren aus Romanen und Filmen für uns Ältere haben.

In Frankreich jedenfalls wandte sich die Spiele-Industrie an die Regierung mit der Forderung nach Förderung, verwies dabei auf die hohe öffentliche Aufmerksamkeit für die nationale Filmindustrie - und stieß durchaus auf offene Ohren. Natürlich geht es dabei auch ums Geschäft: Anlass für die öffentliche Sorge war die teilweise Übernahme des französischen Spielekonzerns Ubisoft durch seinen US amerikanischen Konkurrenten Electronic Arts. Schon seit 2003 gibt es für Spieleprogrammierer in Frankreich Steuererleichterungen. Und die im Oktober 2004 gegründete Nachwuchsschule für die junge Branche heißt ganz offiziell: Ecole Nationale du Jeu et des Medias Interactifs Numeriques.

Die International Herald Tribune war erst einmal befremdet bei der Vorstellung "that a game celebrating U.S. secret agents might be seen as a French cultural treasure." Doch der Leitsatz des Direktors der nationalen Spieleschule leuchtet irgendwie ein: ."If France, and more generally Europe, still want to be in interactive media in 10 years, there will have to be people who learn this." Und einige von ihnen werden sich später als "Urheber" sehen, als Schöpfer geistigen Eigentums, also von Werken, die letztlich am Regal nicht allzu weit entfernt von der "Blechtrommel" stehen.

Etwas überspitzt zu Ende gedacht, zeichnen sich für die "Kultur" und das "geistige Eigentum" zwei alternative Perspektiven ab, die beide nicht wirklich Freude bereiten.

Die eine ist, einen kulturellen Kern abzugrenzen gegenüber der Beliebigkeit. In diesem Kernbereich ist dann der Roman vom Kochbuch getrennt, und die Kernkultur und ihre Urheber kommen in den Genuss aller hohen Wertschätzung, Schutzbestimmungen und Förderung. Diese Vorstellung ist schlicht absurd.

Die Alternative hingegen führt, in letzter Konsequenz, Schritt um Schritt zu einer Auflösung der kulturellen Bezirke, und folglich auch zu einer stetigen Erosion ihrer Besonderheiten. Auch das ist kein wünschenswertes Ziel.

Das Gerangel im Dickicht zwischen diesen beiden Wegen, die widersprüchlichen politischen Rosstäuschereien und halbherzigen Kompromisse, und damit auch die Brandreden und Lamenti haben wohl noch lange Konjunktur.

Kultur ist allgegenwärtig, und damit kaum noch konkret zu greifen. Die schöpferischen Ideen - oder, etwas buchhalterisch gesprochen: das geistige Eigentum an den kulturellen Werken - sind zu einem corpus delicti geworden, das die überraschendsten Koalitionen und die widersprüchlichsten Argumentationen hervorbringt. Die Verwirrung wächst, die Unsicherheit auch. Wohin geht die Reise?

Da tritt jüngst der Große Alte mit seinem Schnauzbart vor, rührt kräftig in der Blechtrommel und ruft: "Wir Urheber!" In wunderschön rhythmischen Sätzen durchpflügt er ein Thema, das jenseits von Anwälten, Lobbyisten und Aktivisten sonst nur noch Gähnen provoziert. "Wir leben aus zweiter Hand" poltert Günter Grass. Nicht die schöpferischen Urheber stünden heute im Vordergrund, so der deutsche Nobelpreisträger, sondern die Vermittler und Verwerter. Die Autoren würden mit wenigen Prozent am Ertrag ihrer Werke abgefunden, während die Verleger, die Kuratoren und all die andren Zwischenträger zunehmend das Sagen haben. "Fragen sind zu stellen", mahnt Grass: "Was bliebe vom oft berufenen, nunmehr gesamtdeutsch verwalteten 'kulturellen Erbe', hätte es nicht von Anbeginn Urheber gegeben."

Der deutsche Schriftsteller verteidigt mit Zähnen, und doch im Bewusstsein der Ohnmacht, sein Recht und seine Verfügungsgewalt an dem, was er schuf. Dabei fordert er Unterstützung vom Staat.

Keine zwei Wochen zuvor hat ein ganz anderer "Urheber", nicht in Berlin vor Kulturträgern, sondern auf der großen "Consumer Electronics"-Messe in Las Vegas, mit ähnlichem Furor, wenngleich mit mehr Zuversicht, auf sein das Recht am geistigen Eigentum gepocht.

"(?) there's more that believe in intellectual property today than ever", konstatierte Bill Gates im Interview mit dem Fachdienst Cnet News zufrieden, um dann aber gegen seine Gegner in dieser Frage gleich schwerstes Geschütz aufzufahren: "There are fewer communists in the world today than there were. There are some new modern-day sort of communists who want to get rid of the incentive for musicians and moviemakers and software makers under various guises.?

Mit "Kommunisten" meinte Herr Gates, zumindest nicht vorrangig, die Kids, die illegal Musik aus dem Internet laden, und auch nicht die gewerbsmäßigen Piraten, die Microsoft Programme in Raubkopien am Flohmarkt verscherbeln. Bill Gates attackierte Anwälte und Aktivisten, die das geistige Eigentumsrecht im Visier haben: Das sehr umfassende amerikanische Patentrecht, und in weiterer Folge auch das Copyright.

Bemerkenswert ist dabei, dass ausgerechnet auch manche amerikanische Regierungsstellen durchaus positiv über solch "kommunistische" Standpunkte nachdenken. Sollte man nicht generell festschreiben, überlegen diese Regierungskommunisten, dass es auf Forschungsergebnisse, die mit Steuergeldern finanziert wurden, kein Copyright gibt, und dass die Ergebnisse mit Open Access zu veröffentlichen sind? Auch der Europäischen Kommission sind solche Überlegungen nicht fremd. Wobei es weder den Europäern noch den Amerikanern auch nur im Trau einfällt, Schriftsteller, Maler, Filmemacher oder Musiker in Zukunft um die Erträge ihrer Kunst zu prellen. Vielmehr geht es um eine grundsätzliche, kultur- und gesellschaftspolitische Einschätzung, die die Lager trennt.

Die einen sagen: "Intellectual property is the incentive system for the products of the future.? (Bill Gates im bereits zitierten Interview.)

Die anderen wenden - ganz in der Tradition der gelehrten Gesellschaften der europäischen Aufklärung - ein, dass der Forschschritt und die Verbesserung der Ideen und Produkte des offenen Austausches bedürfen.

Hier kommt nun ein zweites Element hinzu: In der Offenheit sitz die Laus der Beliebigkeit. Wer die Offenheit - der Wissenschaft, der Kultur, der Kunst - fordert, sorgt sich konsequenterweise zumeist auch um den Bestand der Vielfalt unter den geistigen Dingen.

Auch diese Debatte um kulturelle Vielfalt oder "cultural diversity" ist längst nicht mehr das Steckenpferd irgendwelcher marginaler Aktivistenclubs. Vor wenigen Tagen tagte die UNESCO in Berlin, um ein Übereinkommen zum Schutz kultureller Vielfalt vorzubereiten (merh hier). Auch hier läuft die zentrale Konfliktlinie zwischen dem Schutz des geistigen Eigentums und der Kultur einerseits sowie den Forderungen nach einem freien Warenverkehr andererseits.

Christina Weiss, deutsche Staatsbeauftragte für Kultur, hat entsprechend bei dem Berliner Treffen auch einmal mehr den "Doppelcharakter kultureller Waren und Dienstleistungen" betont. Das Credo dazu lautet schlicht: Ein Buch, ein Bild, ein Song sind mehr als das entsprechende kulturelle Produkt, das man kaufen kann.

Eines der Probleme, die daraus entstehen, liegt jedoch darin, dass sich nicht wirklich abgrenzen lässt, wo "Kultur" und "Vielfalt" beginnen und zu schützen sind - und wo der schnöde Kommerz der Warenwelt endet.

In der Süddeutschen Zeitung hat Sonja Zekri zur Unesco Tagung schnippisch bemerkt: "Wer das Porsche-Design ernsthaft in den Rang eines nationalen Kulturgutes erheben will, würde es möglicherweise in den Genuss staatlicher Förderung kommen lassen und müsste sich dann aber seine Argumente gegenüber japanischen Autobauern gut überlegen."

Genau dies aber führte unlängst in Frankreich zur nächsten kulturpolitischen Konfrontation. Es ging nicht um Porsche Design, sondern um Video games. Die spielen in der Alltagskultur von Jugendlichen längst eine zentrale Rolle. Ihre Figuren und Storylines, lässt sich mit Fug und Recht argumentieren, rücken zunehmend an jene Stelle, die Figuren aus Romanen und Filmen für uns Ältere haben.

In Frankreich jedenfalls wandte sich die Spiele-Industrie an die Regierung mit der Forderung nach Förderung, verwies dabei auf die hohe öffentliche Aufmerksamkeit für die nationale Filmindustrie - und stieß durchaus auf offene Ohren. Natürlich geht es dabei auch ums Geschäft: Anlass für die öffentliche Sorge war die teilweise Übernahme des französischen Spielekonzerns Ubisoft durch seinen US amerikanischen Konkurrenten Electronic Arts. Schon seit 2003 gibt es für Spieleprogrammierer in Frankreich Steuererleichterungen. Und die im Oktober 2004 gegründete Nachwuchsschule für die junge Branche heißt ganz offiziell: Ecole Nationale du Jeu et des Medias Interactifs Numeriques.

Die International Herald Tribune war erst einmal befremdet bei der Vorstellung "that a game celebrating U.S. secret agents might be seen as a French cultural treasure." Doch der Leitsatz des Direktors der nationalen Spieleschule leuchtet irgendwie ein: ."If France, and more generally Europe, still want to be in interactive media in 10 years, there will have to be people who learn this." Und einige von ihnen werden sich später als "Urheber" sehen, als Schöpfer geistigen Eigentums, also von Werken, die letztlich am Regal nicht allzu weit entfernt von der "Blechtrommel" stehen.

Etwas überspitzt zu Ende gedacht, zeichnen sich für die "Kultur" und das "geistige Eigentum" zwei alternative Perspektiven ab, die beide nicht wirklich Freude bereiten.

Die eine ist, einen kulturellen Kern abzugrenzen gegenüber der Beliebigkeit. In diesem Kernbereich ist dann der Roman vom Kochbuch getrennt, und die Kernkultur und ihre Urheber kommen in den Genuss aller hohen Wertschätzung, Schutzbestimmungen und Förderung. Diese Vorstellung ist schlicht absurd.

Die Alternative hingegen führt, in letzter Konsequenz, Schritt um Schritt zu einer Auflösung der kulturellen Bezirke, und folglich auch zu einer stetigen Erosion ihrer Besonderheiten. Auch das ist kein wünschenswertes Ziel.

Das Gerangel im Dickicht zwischen diesen beiden Wegen, die widersprüchlichen politischen Rosstäuschereien und halbherzigen Kompromisse, und damit auch die Brandreden und Lamenti haben wohl noch lange Konjunktur.

Kommentieren

Jenny Erpenbeck: Kairos

Jenny Erpenbeck: Kairos Iris Wolff: Lichtungen

Iris Wolff: Lichtungen Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens

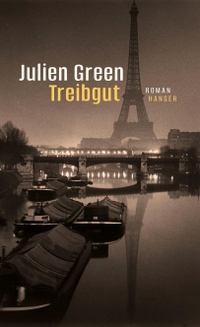

Manfred Lütz: Der Sinn des Lebens Julien Green: Treibgut

Julien Green: Treibgut