Der Schweiger von Princeton

Im Flugzeug hatten die Zweifel angefangen. Noch nie hatte mich ein eigener Text so unsicher, so nervös gemacht. Mal prüfte ich die Zeilen und war beruhigt, mal blühten die Bedenken, und je näher New York kam, desto schlechter fand ich die drei Seiten, die ein Gedicht sein sollten. Ich wusste nicht einmal, ob es eher ein Kommentar war oder ein Gedicht, ein ironischer Kommentar zu einem Vorfall Anfang Februar dieses Jahres 1966. Berliner Studenten hatten gewagt, was sonst nur amerikanische Studenten wagten, sie hatten, mit Erlaubnis der Polizei, die Straßen der Innenstadt betreten, um gegen den amerikanischen Krieg in Vietnam zu protestieren. Danach war vor dem Amerikahaus die Flagge der USA ein paar Minuten lang auf Halbmast gezogen worden, vier Eier waren an die Hauswand geflogen, und diese Vorgänge hatten zuerst die Berliner Zeitungen, dann die Berliner Politiker in höchste Empörung versetzt.

Ich hatte am Rand gestanden, hatte alles beobachtet und das Groteske dieser Stunde erfassen und festhalten wollen, gegen alle Widerstände. Es war riskant, sich von aktuellen Streitfragen zum Schreiben verlocken zu lassen. Über "Tagespolitik" zu schreiben, galt als unfein. Sich über die Nebenwirkungen eines Kriegs lustig zu machen, der von unseren Freunden und Beschützern irgendwo in unbekannten Fernen geführt wurde, gehörte sich nicht. Ich hatte viel Überwindung gebraucht, damit anzufangen. So war mein bisher längstes Gedicht entstanden mit langen Zeilen, die viel zu wenig poetisch geraten waren, fand ich, im isländischen Flugzeug über dem kanadischen Eismeer.

Alle wurden kritisiert und karikiert, die braven Studenten, die nicht mitdemonstriert hatten, die militanten Studenten, die Eier geworfen und die Fahne angerührt hatten, die Polizisten, die geprügelt, die Journalisten, die Hetze betrieben, die servilen Politiker und Demagogen, die ihr Süppchen gekocht, die Heuchler aus Ulbrichts Truppe, die ihre Lügen dazugemischt hatten, und die amerikanischen Militärs, die den Krieg führten, für den sie in aller Welt und am meisten im eigenen Land und nun zum ersten Mal auch in Deutschland kritisiert wurden. Es war ein überladenes, missratenes Gedicht. Dabei hatte ich doch nur beschrieben, was beschrieben werden wollte, gedeutet, was ich gesehen hatte. Die Berührung der Fahne. Das Eigelb an der Hauswand. Das Gerangel und die Prügel. Der Tabubruch und die Aufregung über den Tabubruch. Die Fakten, die Erregung, die Hetze. Empörung über die Menschenschlachtung in Vietnam wollte verglichen sein mit der Empörung über das Eigelb. Napalmbomben auf Bauerndörfer mit dem abgesenkten Sternenbanner in der Berliner Windstille. Für all das hatte ich einen ironisch grundierten appellativen Ton ausprobiert.

Allen hatte ich etwas vorzuwerfen, nur mir selbst nicht. Es blieb nur einer verschont, der Autor, der Beobachter, der sich als Schiedsrichter, als Richter in Szene setzte. Es war also nicht nur ein überladenes, rhetorisches, missratenes, es war auch ein überhebliches Gedicht. Noch schlimmer, dachte ich, es ist ein rechthaberisches Gedicht. Es war also nicht einmal ein Gedicht, es war eine einzige Peinlichkeit. Warum war es nicht längst in der Mappe mit den fragwürdigen Sachen gelandet oder im Papierkorb? Weil der sonst so kritische Verlegerfreund Wagenbach gesagt hatte: Das ist gut, das können Sie lesen, und es passt doch bestens, wenn wir mit der Gruppe nach Amerika fahren.

Vorsichtshalber malte ich mir die schlimmste Variante aus: den elektrischen Stuhl. Es drohte eine Verurteilung, wenn das hohe Gericht aus hundert Kritikern, Autoren, Verlegern und Journalisten zur Beratung zusammenkam. Ich sah mich als Verlierer zurückfliegen. Zweimal war es gut gegangen, aber das bedeutete für das dritte Mal gar nichts. Literarische Verdienste zählten nicht, Ehrfurcht erst recht nicht. Auch der Berühmteste konnte verrissen, der Erfahrene getadelt, der Neuling gepriesen werden. Jetzt drohte das Ende. Also weg mit dem Text, überlegte ich, versteck ihn hinter der Kotztüte, dachte ich im Flugzeug, im Papierkorb, dachte ich im Hotel, unter dem Sitz, dachte ich im Bus, vergiss ihn, zerreiß ihn!

Aber das war gegen die Regeln. Junge Autoren mussten einen unveröffentlichten Text in der Tasche haben und drei Tage lang bereit sein, zu lesen und sich beurteilen zu lassen. Ich hatte nichts in der sogenannten Schublade, nicht weil ich faul, sondern weil ich ein Glückspilz war. Gerade ein halbes Jahr zuvor hatte ich das erste Buch herausgebracht, nun war ich dabei, ein zweites aus Zitaten von Unternehmern und Politikern zu collagieren. Sonst hatte ich nichts geschrieben und mich geweigert, extra für die Tagung einen Text zu verfassen, der vielleicht eher hätte Zustimmung finden können als das sperrige, unpoetische Gedicht. Man schrieb nicht für Kritiker. Man schrieb nicht für Beifall. Es gab nur diesen Text, den ich, seit die Lesetage näher rückten, für missraten hielt. Aber Wagenbach, der sonst so strenge Prüfer meiner Zeilen, warum hatte er nicht gewarnt vor der Hinrichtung? Weil er sie für unwahrscheinlich hielt? Weil er den Text provozierend fand, hübsch skandalös oder wirklich gu? Weil er, gelesen in den USA, für einen kleinen Skandal taugte? Einmal im Sog solcher Fragen, kam eine neue Befürchtung auf: Vielleicht sähe der Verleger die Niederlage gar nicht ungern, den totalen Verriss als literarisch-pädagogische Maßnahme, als verdienten Dämpfer zur rechten Zeit? Sein junger Autor, ein Buch fertig, ein zweites im Herbst, war dieser winzige Erfolg dem schon zu Kopf gestiegen, wurde dieser junge Kerl schon zu selbstbewusst, zu hochnäsig, selbstsicher, selbstgefällig, dünkelhaft? Könnte es sein, dass der Verleger damit recht hatte?

Ich war alles andere als selbstsicher. Ratlos in einer Zwickmühle, in die ich mich selbst manövriert hatte. Sonst gefiel ich mir in der Rolle de Neinsagers, des Verweigerers, aber hier hatte ich nicht Nein sagen können, zum dritten Mal unter den auserwählten. Hatte den Ehrgeiz nicht gebremst, meine Ehre aufs Spiel gesetzt, ja das gab es auch für einen Dreiundzwanzigjährigen, die literarische Ehre. Hatte ich mich schon kompromittieren lassen? Mir bis zum Besteigen des Flugzeugs den peinlichen Text schöngeredet, weil ich ihn als Eintrittskarte für die USA brauchte? Hatte ich meinen eigenen Text missbraucht? Nur um New York und das gelobte Land zu sehen? Noch dazu fast kostenlos? War ich doch bestechlich? Vorteilsblind? Oder nur dumm?

Alles war kompliziert geworden, weil die Gruppe in die USA eingeladen wurde. Stiftungen und Universitäten hatten eine Menge Geld aufgetrieben, um mehr als hundert Autoren, Kritiker, Verleger und Journalisten über den Ozean zu transportieren, in New York und Princeton unterzubringen und zu verköstigen und jedem Teilnehmer anschließend noch einen ordentlichen Packen Dollars zu geben, damit er nach freier Wahl noch eine Woche oder zwei im Lande herumreise, ein großzügigeres Angebot hätte sich niemand wünschen können. Und doch wurde heftig um diese Einladung gestritten, die USA führten ihren viel kritisierten Krieg in Asien, jeden Tag wurden neue schreckliche Einzelheiten bekannt, wie konnte man da einfach hinreisen, lesen und diskutieren? Besonders kritische Leute fürchteten, der Besuch könne als Alibi benutzt werden. Außerdem waren die Dichter uneins, ob sie dabei waren, zu einer Reisegruppe zu werden, ob sie sich als Exportartikel hergeben wollten. Über Wochen soll gestritten worden sein im engeren Kreis, hieß es, und es würde weiter gestritten werden, öffentlich, so viel war sicher. Das hat man davon, wenn man der Reiselust nachgibt, dachte ich, schlaflos im Holiday Inn von Princeton. Auch ich hatte mit mir selbst gestritten, ob ich wegen Vietnam die Einladung annehmen durfte, nun, da ich nicht schlafen konnte, stritt ich mit mir selbst, warum mich nicht früher die Angst oder der Instinkt gewarnt hatte, zu meiner eigenen Hinrichtung zu fliegen.

Oder war ich sogar mutig, tollkühn, war es vielleicht der Gipfel allen Mutes, das Risiko auf sich zu nehmen, das Scheitern zu wollen oder wenigstens zu lernen? Die Niederlage einzuplanen und zu ertragen? Der eigenen Hinrichtung, der verdienten Hinrichtung, gefasst entgegenzusehen? Gehörte es nicht zum Künstler, das Scheitern zu provozieren, zu überstehen und auszukosten? Die berechtigte Kritik zu ertragen? Verrisse einzustecken, Missverständnisse, Vorurteile und die unerschöpflichen Ströme der Ablehnung und der Dummheit an sich abperlen zu lassen? Bereit zu sein, etwas falsch zu machen? Bereit, den Kopf hinzuhalten, und nach der Hinrichtung, vielleicht ein paar Grade reifer, besser, gewagter weiterzumachen? Vielleicht brauchst du das Scheitern, vielleicht brauchst du die Gruppe nicht, vielleicht brauchst du eine andere Gruppe oder gar keine, vielleicht steht es dir besser, den Einzelgänger, der du bist, noch mehr als Einzelgänger zu stilisieren? Wenn alle die Gruppe suchen, hast du nur eine Chance: die Gruppen zu fliehen. Wenn alle anderen mitreden wollen, hast du nur eine Chance: zu schweigen. Wenn alle anderen Erfolg haben wollen, hast du nur eine Chance: zu scheitern. Aber tu es mit offenem Visier, ohne Wehleidigkeit, lies dein Gedicht und schweige! Alles klar?

Ich wusste das alles nicht zu entscheiden, ich sah mich umzingelt von hundert Vielleichts, vor lauter Müdigkeit hatte ich nur noch den Wunsch, am nächsten Morgen unbedingt ausgeschlafen zu sein, um dann, endlich wach in Amerika, zu beschließen, mich entweder den Lesungen und der wahrscheinlichen Hinrichtung zu stellen oder die vier Tage im Zimmer zu bleiben, unter welchem Vorwand auch immer, oder mich davonzustehlen, zurück nach New York.

Am nächsten Morgen steckte ich das Gedicht in die Jackentasche und überließ alles dem Schicksal, das ich nicht Schicksal nennen wollte, schwieg tapfer, nannte mich den Schweiger von Princeton und hoffte, nicht auf den Lesesessel gerufen zu werden.

*

Mit freundlicher Genehmigung des Rowohlt Berlin Verlages

(Copyright Rowohlt Berlin)

Informationen zum Buch und Autor hier

Im Flugzeug hatten die Zweifel angefangen. Noch nie hatte mich ein eigener Text so unsicher, so nervös gemacht. Mal prüfte ich die Zeilen und war beruhigt, mal blühten die Bedenken, und je näher New York kam, desto schlechter fand ich die drei Seiten, die ein Gedicht sein sollten. Ich wusste nicht einmal, ob es eher ein Kommentar war oder ein Gedicht, ein ironischer Kommentar zu einem Vorfall Anfang Februar dieses Jahres 1966. Berliner Studenten hatten gewagt, was sonst nur amerikanische Studenten wagten, sie hatten, mit Erlaubnis der Polizei, die Straßen der Innenstadt betreten, um gegen den amerikanischen Krieg in Vietnam zu protestieren. Danach war vor dem Amerikahaus die Flagge der USA ein paar Minuten lang auf Halbmast gezogen worden, vier Eier waren an die Hauswand geflogen, und diese Vorgänge hatten zuerst die Berliner Zeitungen, dann die Berliner Politiker in höchste Empörung versetzt.

Ich hatte am Rand gestanden, hatte alles beobachtet und das Groteske dieser Stunde erfassen und festhalten wollen, gegen alle Widerstände. Es war riskant, sich von aktuellen Streitfragen zum Schreiben verlocken zu lassen. Über "Tagespolitik" zu schreiben, galt als unfein. Sich über die Nebenwirkungen eines Kriegs lustig zu machen, der von unseren Freunden und Beschützern irgendwo in unbekannten Fernen geführt wurde, gehörte sich nicht. Ich hatte viel Überwindung gebraucht, damit anzufangen. So war mein bisher längstes Gedicht entstanden mit langen Zeilen, die viel zu wenig poetisch geraten waren, fand ich, im isländischen Flugzeug über dem kanadischen Eismeer.

Alle wurden kritisiert und karikiert, die braven Studenten, die nicht mitdemonstriert hatten, die militanten Studenten, die Eier geworfen und die Fahne angerührt hatten, die Polizisten, die geprügelt, die Journalisten, die Hetze betrieben, die servilen Politiker und Demagogen, die ihr Süppchen gekocht, die Heuchler aus Ulbrichts Truppe, die ihre Lügen dazugemischt hatten, und die amerikanischen Militärs, die den Krieg führten, für den sie in aller Welt und am meisten im eigenen Land und nun zum ersten Mal auch in Deutschland kritisiert wurden. Es war ein überladenes, missratenes Gedicht. Dabei hatte ich doch nur beschrieben, was beschrieben werden wollte, gedeutet, was ich gesehen hatte. Die Berührung der Fahne. Das Eigelb an der Hauswand. Das Gerangel und die Prügel. Der Tabubruch und die Aufregung über den Tabubruch. Die Fakten, die Erregung, die Hetze. Empörung über die Menschenschlachtung in Vietnam wollte verglichen sein mit der Empörung über das Eigelb. Napalmbomben auf Bauerndörfer mit dem abgesenkten Sternenbanner in der Berliner Windstille. Für all das hatte ich einen ironisch grundierten appellativen Ton ausprobiert.

Allen hatte ich etwas vorzuwerfen, nur mir selbst nicht. Es blieb nur einer verschont, der Autor, der Beobachter, der sich als Schiedsrichter, als Richter in Szene setzte. Es war also nicht nur ein überladenes, rhetorisches, missratenes, es war auch ein überhebliches Gedicht. Noch schlimmer, dachte ich, es ist ein rechthaberisches Gedicht. Es war also nicht einmal ein Gedicht, es war eine einzige Peinlichkeit. Warum war es nicht längst in der Mappe mit den fragwürdigen Sachen gelandet oder im Papierkorb? Weil der sonst so kritische Verlegerfreund Wagenbach gesagt hatte: Das ist gut, das können Sie lesen, und es passt doch bestens, wenn wir mit der Gruppe nach Amerika fahren.

Vorsichtshalber malte ich mir die schlimmste Variante aus: den elektrischen Stuhl. Es drohte eine Verurteilung, wenn das hohe Gericht aus hundert Kritikern, Autoren, Verlegern und Journalisten zur Beratung zusammenkam. Ich sah mich als Verlierer zurückfliegen. Zweimal war es gut gegangen, aber das bedeutete für das dritte Mal gar nichts. Literarische Verdienste zählten nicht, Ehrfurcht erst recht nicht. Auch der Berühmteste konnte verrissen, der Erfahrene getadelt, der Neuling gepriesen werden. Jetzt drohte das Ende. Also weg mit dem Text, überlegte ich, versteck ihn hinter der Kotztüte, dachte ich im Flugzeug, im Papierkorb, dachte ich im Hotel, unter dem Sitz, dachte ich im Bus, vergiss ihn, zerreiß ihn!

Aber das war gegen die Regeln. Junge Autoren mussten einen unveröffentlichten Text in der Tasche haben und drei Tage lang bereit sein, zu lesen und sich beurteilen zu lassen. Ich hatte nichts in der sogenannten Schublade, nicht weil ich faul, sondern weil ich ein Glückspilz war. Gerade ein halbes Jahr zuvor hatte ich das erste Buch herausgebracht, nun war ich dabei, ein zweites aus Zitaten von Unternehmern und Politikern zu collagieren. Sonst hatte ich nichts geschrieben und mich geweigert, extra für die Tagung einen Text zu verfassen, der vielleicht eher hätte Zustimmung finden können als das sperrige, unpoetische Gedicht. Man schrieb nicht für Kritiker. Man schrieb nicht für Beifall. Es gab nur diesen Text, den ich, seit die Lesetage näher rückten, für missraten hielt. Aber Wagenbach, der sonst so strenge Prüfer meiner Zeilen, warum hatte er nicht gewarnt vor der Hinrichtung? Weil er sie für unwahrscheinlich hielt? Weil er den Text provozierend fand, hübsch skandalös oder wirklich gu? Weil er, gelesen in den USA, für einen kleinen Skandal taugte? Einmal im Sog solcher Fragen, kam eine neue Befürchtung auf: Vielleicht sähe der Verleger die Niederlage gar nicht ungern, den totalen Verriss als literarisch-pädagogische Maßnahme, als verdienten Dämpfer zur rechten Zeit? Sein junger Autor, ein Buch fertig, ein zweites im Herbst, war dieser winzige Erfolg dem schon zu Kopf gestiegen, wurde dieser junge Kerl schon zu selbstbewusst, zu hochnäsig, selbstsicher, selbstgefällig, dünkelhaft? Könnte es sein, dass der Verleger damit recht hatte?

Ich war alles andere als selbstsicher. Ratlos in einer Zwickmühle, in die ich mich selbst manövriert hatte. Sonst gefiel ich mir in der Rolle de Neinsagers, des Verweigerers, aber hier hatte ich nicht Nein sagen können, zum dritten Mal unter den auserwählten. Hatte den Ehrgeiz nicht gebremst, meine Ehre aufs Spiel gesetzt, ja das gab es auch für einen Dreiundzwanzigjährigen, die literarische Ehre. Hatte ich mich schon kompromittieren lassen? Mir bis zum Besteigen des Flugzeugs den peinlichen Text schöngeredet, weil ich ihn als Eintrittskarte für die USA brauchte? Hatte ich meinen eigenen Text missbraucht? Nur um New York und das gelobte Land zu sehen? Noch dazu fast kostenlos? War ich doch bestechlich? Vorteilsblind? Oder nur dumm?

Alles war kompliziert geworden, weil die Gruppe in die USA eingeladen wurde. Stiftungen und Universitäten hatten eine Menge Geld aufgetrieben, um mehr als hundert Autoren, Kritiker, Verleger und Journalisten über den Ozean zu transportieren, in New York und Princeton unterzubringen und zu verköstigen und jedem Teilnehmer anschließend noch einen ordentlichen Packen Dollars zu geben, damit er nach freier Wahl noch eine Woche oder zwei im Lande herumreise, ein großzügigeres Angebot hätte sich niemand wünschen können. Und doch wurde heftig um diese Einladung gestritten, die USA führten ihren viel kritisierten Krieg in Asien, jeden Tag wurden neue schreckliche Einzelheiten bekannt, wie konnte man da einfach hinreisen, lesen und diskutieren? Besonders kritische Leute fürchteten, der Besuch könne als Alibi benutzt werden. Außerdem waren die Dichter uneins, ob sie dabei waren, zu einer Reisegruppe zu werden, ob sie sich als Exportartikel hergeben wollten. Über Wochen soll gestritten worden sein im engeren Kreis, hieß es, und es würde weiter gestritten werden, öffentlich, so viel war sicher. Das hat man davon, wenn man der Reiselust nachgibt, dachte ich, schlaflos im Holiday Inn von Princeton. Auch ich hatte mit mir selbst gestritten, ob ich wegen Vietnam die Einladung annehmen durfte, nun, da ich nicht schlafen konnte, stritt ich mit mir selbst, warum mich nicht früher die Angst oder der Instinkt gewarnt hatte, zu meiner eigenen Hinrichtung zu fliegen.

Oder war ich sogar mutig, tollkühn, war es vielleicht der Gipfel allen Mutes, das Risiko auf sich zu nehmen, das Scheitern zu wollen oder wenigstens zu lernen? Die Niederlage einzuplanen und zu ertragen? Der eigenen Hinrichtung, der verdienten Hinrichtung, gefasst entgegenzusehen? Gehörte es nicht zum Künstler, das Scheitern zu provozieren, zu überstehen und auszukosten? Die berechtigte Kritik zu ertragen? Verrisse einzustecken, Missverständnisse, Vorurteile und die unerschöpflichen Ströme der Ablehnung und der Dummheit an sich abperlen zu lassen? Bereit zu sein, etwas falsch zu machen? Bereit, den Kopf hinzuhalten, und nach der Hinrichtung, vielleicht ein paar Grade reifer, besser, gewagter weiterzumachen? Vielleicht brauchst du das Scheitern, vielleicht brauchst du die Gruppe nicht, vielleicht brauchst du eine andere Gruppe oder gar keine, vielleicht steht es dir besser, den Einzelgänger, der du bist, noch mehr als Einzelgänger zu stilisieren? Wenn alle die Gruppe suchen, hast du nur eine Chance: die Gruppen zu fliehen. Wenn alle anderen mitreden wollen, hast du nur eine Chance: zu schweigen. Wenn alle anderen Erfolg haben wollen, hast du nur eine Chance: zu scheitern. Aber tu es mit offenem Visier, ohne Wehleidigkeit, lies dein Gedicht und schweige! Alles klar?

Ich wusste das alles nicht zu entscheiden, ich sah mich umzingelt von hundert Vielleichts, vor lauter Müdigkeit hatte ich nur noch den Wunsch, am nächsten Morgen unbedingt ausgeschlafen zu sein, um dann, endlich wach in Amerika, zu beschließen, mich entweder den Lesungen und der wahrscheinlichen Hinrichtung zu stellen oder die vier Tage im Zimmer zu bleiben, unter welchem Vorwand auch immer, oder mich davonzustehlen, zurück nach New York.

Am nächsten Morgen steckte ich das Gedicht in die Jackentasche und überließ alles dem Schicksal, das ich nicht Schicksal nennen wollte, schwieg tapfer, nannte mich den Schweiger von Princeton und hoffte, nicht auf den Lesesessel gerufen zu werden.

*

Mit freundlicher Genehmigung des Rowohlt Berlin Verlages

(Copyright Rowohlt Berlin)

Informationen zum Buch und Autor hier

Kommentieren

Miranda July: Auf allen vieren

Miranda July: Auf allen vieren Jenny Erpenbeck: Kairos

Jenny Erpenbeck: Kairos Jenny Erpenbeck: Heimsuchung

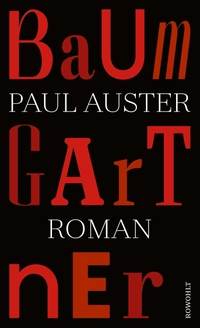

Jenny Erpenbeck: Heimsuchung Paul Auster: Baumgartner

Paul Auster: Baumgartner