BuchLink: Aktuelle Leseproben.

In Kooperation mit den Verlagen (Info)

Barbara Honigmann: Mischka

Eigentlich war es kein Kreis, eher ein Kosmos, ein Universum, das mich in meiner Kindheit und Jugend umstrahlte." Barbara Honigmann erzählt vom Leben und Überleben der Freunde…

Anatoli Kusnezow: Babyn Jar

Aus dem Russischen neu übersetzt von Christiane Körner. Mit einem Nachwort des Historikers Bert Hoppe, das die geschichtlichen Ereignisse nachzeichnet. Und einem Nachwort…

Leila Slimani: Trag das Feuer weiter

Aus dem Französischen von Amelie Thoma. Mia, erfolgreiche Schriftstellerin in Paris, kämpft mit "brain fog", einem Gehirnnebel, der ihre Erinnerungen und ihre Arbeit beeinträchtigt.…

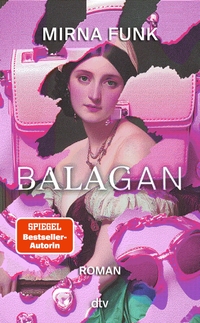

Mirna Funk: Balagan

Eine Frau kämpft um ihr Erbe - und um das ihrer jüdischen Familie. Altes Zeug, im besten Fall ein Erinnerungsstück - mehr erwartet Amira nicht, als sie die Tür zum Lagerraum…

Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie

hier

Im Kino 29.11.2023 […] Karsten Munt

Maestro - USA 2023 - Regie: Bradley Cooper - Darsteller: Bradley Cooper, Carey Mulligan, Matt Bomer, Vincenzo Amato, Greg Hildreth, Michael Urie - Laufzeit: 129 Minuten. […] Von Karsten Munt

Im Kino 29.11.2023 […] Karsten Munt

Maestro - USA 2023 - Regie: Bradley Cooper - Darsteller: Bradley Cooper, Carey Mulligan, Matt Bomer, Vincenzo Amato, Greg Hildreth, Michael Urie - Laufzeit: 129 Minuten. […] Von Karsten Munt