BuchLink: Aktuelle Leseproben.

In Kooperation mit den Verlagen (Info)

Wolfgang Müller-Funk: Grenzen

Grenzen sind in einer globalisierten Welt zum Dauerthema geworden: Die Überwindung von Grenzen wird zum Versprechen wie zum panischen Schrecken, und die Annahme, dass in…

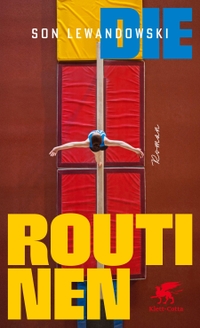

Son Lewandowski: Die Routinen

Ein Gummibärchen essen, heute den Arm, morgen ein Bein. Was sich anhört wie ein Witz, ist Alltag für die Leistungsturnerin Amik. Für sie zählt jedes Gramm, jeder Wettkampf,…

Solvej Balle: Über die Berechnung des Rauminhalts IV

Aus dem Dänischen von Peter Urban-Halle. Die Zahl derer, die im 18. November feststecken, wird immer größer. Tara Selter wohnt mit einer Handvoll Zeitgefangener in einer…

Susanne Heim: Die Abschottung der Welt

Mit 19 Abbildungen und 2 Karten. In Deutschland drangsaliert und verfolgt, versuchten viele Juden verzweifelt, sich ins Ausland zu retten. Doch potenzielle Zufluchtsstaaten…

Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie

hier

Fotolot 10.11.2023 […] Ich wünsche mir", sagt Walter Schels, "dass jeder sagen kann: Ich bin, wie ich bin, und hoffe, dass meine Bilder dabei helfen."

[…] Von Peter Truschner

Fotolot 10.11.2023 […] Ich wünsche mir", sagt Walter Schels, "dass jeder sagen kann: Ich bin, wie ich bin, und hoffe, dass meine Bilder dabei helfen."

[…] Von Peter Truschner