Wenn die Tage wieder länger und wärmer werden, beginnt für mich die Arbeit im Wiener Atelier, dessen besonderer Charme sich vollends entfaltet, wenn man sich nach getaner Arbeit aufs Fahrrad setzen und fünfzehn Minuten später

in die Donau springen kann.

In dieser Zeit schaue ich mir natürlich auch die eine oder andere Ausstellung an. Gerade gab's im Kunsthistorischen Museum die wunderbare, leider von der Omikron-Variante nachhaltig gestörte Tizian-Ausstellung,

nun kommt Lucas Cranach der Ältere. Die Retrospektiven von Edvard Much und David Hockney endeten am 19. Juni, die bizarre

Bilderwelt des Alfred Kubin ist jedoch noch bis 27. Juli zu bestaunen.

Für "Aufgeschlossene 18+" gibt es ein besonderes Angebot: Prominente Wiener Museen haben einen eigenen "Only Fans" -

Kanal gegründet, der sich

gegen die Prüderie auf Instagram und Youtube wendet, wo immer wieder Werke von Schiele und Co. zensiert werden (was absurd ist, wenn man bedenkt, dass Mark Zuckerberg seine Karriere mit einem Programm begann, das es Studenten erlaubte, die Sexyness ihrer Kommilitoninnen zu bewerten). Wer ein Abo von "Only Fans" hat, kann nicht nur

den nackten Tatsachen ungeschminkt ins Auge sehen, sondern bekommt eine

"Vienna City Card" obendrauf.

Die Fotografie als (Gegenwarts-)Kunst führt in Wien neben Oper, Theater, klassischer Musik und Museumsbetrieb traditionell ein

Mauerblümchen-Dasein. Daran wird sich auch nichts ändern, wenn das geplante Fotografie-Museum 2024 Wirklichkeit wird, in dem lokale Sammlungen sowie die üblichen Verdächtigen ein weiteres, vom Geld der SteuerzahlerInnen finanziertes Standbein erhalten.

Immerhin: Bis 26. Juni läuft in der Albertina noch die

Michael Schmidt Retrospektive, die schon in Berlin und Paris zu sehen war. Und im MuMoK gibt es eine

Retrospektive des nach allen Seiten wuchernden und rezipierten Werks von

Wolfgang Tillmans, das sich vom Bestand nur unwesentlich von der Ausstellung vor ein paar Jahren in der Fondation Beyeler unterscheidet, über die ich

hier ausführlich geschrieben habe. Die Kernaussage bleibt nach erfolgter Revision dieselbe: Respekt für Tillmans Leistungen in Bezug auf Inhalte und Formate der Fotografie sowie ihre Inszenierung an Wänden und in Räumen; Unverständnis dafür, dass jedem fotografierten Apfelbäumchen und jedem Smartphone, das gegen eine Wasserflasche lehnt, mit einer

Ehrfurcht begegnet wird, als handle es sich dabei um die Fresken von

Giotto in Assisi (zuletzt

hier in der "Welt").

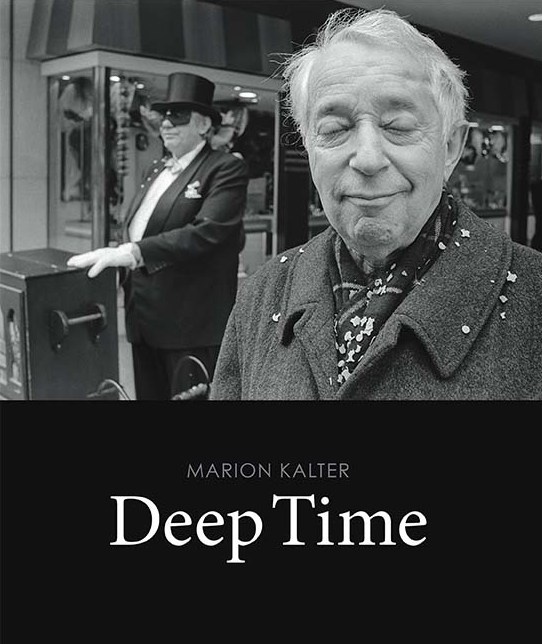

Die in mancher Hinsicht bemerkenswerteste Foto-Ausstellung war jedoch nicht in Wien, sondern in Salzburg zu sehen, im Museum der Moderne, wo es bis 22. Mai einen ersten

größeren Überblick über das Werk von

Marion Kalter zu sehen gab.

Obwohl 1951 in Salzburg geboren, ist die in Paris und Chabenet beheimatete Kalter für viele Fotofreunde ein neuer Name. Als langjährigem Besucher der Salzburger Festspiele ist sie mir schon lange

ein Begriff, ist sie doch seit den siebziger Jahren mit ihrer Kamera (seit einiger Zeit auch mit dem Iphone) eine der

großen ChronistInnen dieses Festivals.

Es gibt wunderbare

Kalter-Anekdoten, etwa wie sie als junge Fotografin in einen für Journalisten geschlossenen Bereich vordrang, einen dunklen Gang entlang ging und irgendwann eine Tür öffnete, hinter der sich

Herbert von Karajan in einer Pause allein auf das nächste Dirigat vorbereitete - und sich von der ihm unbekannten Kalter fotografieren ließ. Eine

Schlüsselszene - denn ein Geheimnis von Kalters teils großartigen Porträts prominenter ZeitgenossInnen liegt darin, dass "die Berühmten" (Thomas Bernhard) die Frau mit der Kamera nicht nur im Zuge von Ausstellungen und Konzerten, sondern auch im privaten,

geradezu intimen Umfeld einfach gewähren ließen, wenn sie wie nebenbei ein Foto von ihnen machte - egal, ob es sich dabei um

Agnes Varda,

James Baldwin oder

John Cage handelte. Das macht den Zauber von Kalters Fotos aus: Nur wenige nehmen vor Kalter eine - ob exaltierte oder beiläufige - Pose ein, ebenso wenig versucht Kalter, sie zu einer solchen zu verführen. Die meisten werden von ihrem Blick

mitten in ihrem Leben angetroffen und machen damit einfach weiter, lassen sich von der Neugier der Fotografin nicht weiter stören.

Ein anderer Aspekt ist, dass Kalter mit der Zeit selbst Teil jener Welt wurde, die sie dokumentierte - keine Fotojournalistin, die auf Einlass bei einer Party hoffte, um Bilder von

Serge Gainsbourgh oder

Yves Saint Laurent zu schießen, sondern selbst Partygast - auch, weil Kalter ein diskreter, weder die anderen bloß noch sich selbst in den Vordergrund stellender Mensch ist, der über die rauschenden Feste der französischen 'Haute-Volée des Arts' bis heute Stillschweigen bewahrt.

Eingeführt hat Kalter in dieses

Savoir Vivre nicht zuletzt

Ted Joans, ein Maler und Musiker im Umfeld von

Allen Ginsberg, der später mit

Archie Shepp auftrat. Die Zeit mit ihm nennt Kalter ihre "Teducation".

In der Ausstellung gibt es ein paar großartige Fotos von anderen Mitgliedern der Beat-Generation wie

William Burroughs und

Lawrence Ferlinghetti sowie von Jazzern wie

Wayne Shorter.

Peter Weibel betreibt seit einiger Zeit das Projekt, das Leben der

Beatniks in Europa, das Kalter in einem bestimmten Zeitraum begleitet hat, zu einem Buch zu machen, dessen Umfang inzwischen auf knapp vierhundert Seiten angewachsen ist. Mal sehen, wann es erscheint (und ob überhaupt). Ebenfalls von Weibel initiiert ist ein Film, in dem

Pierre Boulez anhand der über die Jahrzehnte entstandenen Fotografien von Kalter zu seinem Leben, seiner Arbeit und zu Fragen der klassischen Musik der Gegenwart Stellung nimmt - man darf gespannt sein.

Der für Kalter selbst wichtigste Teil der Ausstellung sowie auch des bei Hartmann Books erschienenen Katalogs ist zugleich der persönlichste: "

Herstory", einerseits eine Aufarbeitung von Kalters Familiengeschichte (Kalters jüdischstämmigem Vater Karl gelang die Flucht vor den Nazis in die USA), zugleich eine Selbsterforschung in Form von

inszenierten Selbstporträts, viele davon nackt, die Kalter im Laufe der siebziger und achtziger Jahre großteils im Haus ihrer Eltern in Chabenet aufnahm.

Eine Frau wirft - einerseits inszeniert und von subtiler Dezenz, andererseits ungeschönt und offen - einen Blick auf ihren nackten Körper inmitten des intimen, um nicht zu sagen: von Erinnerungen geradezu kontaminierten Ort ihres Heranwachsens - dahingehend geradezu

eine Pionierin. Warum diese im

fotohistorischen Kontext bedeutenden Selbstporträts nahezu isoliert und unkommentiert im Ausstellungs-Raum standen und auch nicht gemeinsam mit den Aufnahmen ein Stockwerk höher in Zusammenhang gebracht wurden, in dem Kalter nach Jahrzehnten den in Koffern aufbewahrten

persönlichen Nachlass ihrer Eltern dokumentiert (von Familienfotos und Ausweispapieren bis zum letzten Chanel No. 5 ihrer Mutter), bleibt ein Rätsel.

Obwohl der Kurator des Centre Pompidou, Florian Ebner, in seinem Text zum Katalog nicht zu Unrecht anmerkt, dass die Fotografie nach dem Krieg bevorzugt zum Medium von Frauen wurde, bleibt doch die Frage, wo die Diane Arbus, Helen Levitt, Francesca Woodman oder Mary Ellen Mark (der Kalter zur selben Zeit in Happening-artigen Workshops in Arles begegnete) Frankreichs ist? Eine Antwort könnte lauten, dass es mit den

starken Frauen, deren sich die Grande Nation gerne rühmt, außerhalb des beliebten Kontextes "Femme Fatale" und "Amour Fou" zum damaligen Zeitpunkt vielleicht doch nicht so weit her war, wie

Virginie Despentes in "King Kong Theorie" andeutet, wo sie zu ihrer eigenen Verblüffung feststellt, dass sie zur ersten Generation von Frauen gehört, die ohne Erlaubnis des Ehemanns

ein Bankkonto eröffnen konnten.

Eine Angelegenheit, über die sich ebenso trefflich diskutieren ließe wie darüber, warum Kalters inszenierte Selbstbeobachtung früh ein Ende fand, sich nicht ausweitete und vertiefte. Von nahe liegenden Fragen nach ihrem abwechslungsreichen Leben und ihren zahlreichen, interessanten Begegnungen ganz zu schweigen. Leider war nichts davon im abschließenden Gespräch zwischen Florian Ebner und der Kuratorin Kerstin Stremmel ein Thema.

Eingeleitet durch die das Publikum spürbar befremdende Bemerkung, das Gespräch habe sich danach zu richten, dass Ebner seinen Zug nach Paris nicht versäumt, hatte das Gespräch nicht Kalter zum Thema, sondern - kein Scherz - Florian Ebners juvenile Erinnerungen an die Zeit der Gründungsjahre des Festivals "

Rencontres Arles". Ebner hatte über Arles schon in seinem Text geschrieben und offenbar gedacht, sich auf das Gespräch nicht mehr eigens vorbereiten zu müssen. So habe ich mir zumindest die langen Pausen in den Sätzen erklärt, die er zu formen versuchte, und die das Publikum früh unruhig werden ließen. Vielleicht saß er in Gedanken aber auch schon in seinem Zug und brachte die Zeitebenen durcheinander. Kalter saß nicht einmal auf dem Podium, sondern musste sich Ebners Eloge auf

Ralph Gibson und die Zeiten, "die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann", im Publikum sitzend anhören. Ein Sache, die mir und anderen nicht zuletzt deshalb aufstieß, weil Künstlerinnen aus Kalters Generation es ohnehin schwer hatten, sich Gehör zu verschaffen, und bei einer Veranstaltung, in der es eigentlich um sie geht, großteils wieder

zur Passivität verdammt sind.

Die Ausstellung steht per se für eine Wiederholung an anderem Ort zur Verfügung - vielleicht gibt es ja eine Kuratorin, die die offensichtlichen Lücken darin noch einmal

energisch bearbeitet und Kalter auch zu Wort kommen lässt. Verdient hätten sie und ihr immer noch zu entdeckendes Werk es allemal.

Peter Truschnertruschner.fotolot@perlentaucher.de Marion Kalter

Marion Kalter:

Deep Time. 184 Seiten, 23 x 27 cm, Softcover. Hartmann Books, Stuttgart 2022, 34 Euro. ISBN: 3960700660

Kaufen bei

eichendorff21 Elias Hirschl: Schleifen

Elias Hirschl: Schleifen