Julian Barnes: Abschied(e)

Julian Barnes: Abschied(e)Aus dem Englischen von Gertraude Krueger. Julian Barnes wird im Januar 2026 achtzig Jahre alt. Er weiß, dass die längste Zeit seines Lebens hinter ihm liegt, und er möchte…

Andreas Wirschings Geschichte Europas "Der Preis der Freiheit" () hatte höchst prominente Rezensenten: In der SZ rezensierte der Historiker Ulrich Herbert, in der FAZ sein Kollege Hans-Ulrich Wehler. Für Wehler ist der "Preis der Freiheit" eindeutig die Ungleichheit. Und er hätte sich gewünscht, dass der Autor noch mehr auf diese Einsicht eingeht. Herbert liest das Buch mehr im Detail. Wirsching erzähle die Geschichte Europas, nicht der europäischen Länder, stellt Herbert klar, und er tue dies nicht chronologisch, sondern themenbezogen. Besonders faszinierend erscheint ihm bei der Lektüre, wie stark Europa in Wirschings Interpretation das Ergebnis eines bewussten politischen Prozesses ist. In der Welt findet Walter Laqueur das Buch eindeutig "zu optimistisch", was er sich allerdings mit Wirschings deutscher Perspektive erklärt, ein französischer oder italienischer Autor hätte ein anderes Buch geschrieben, glaubt er.

Andreas Wirschings Geschichte Europas "Der Preis der Freiheit" () hatte höchst prominente Rezensenten: In der SZ rezensierte der Historiker Ulrich Herbert, in der FAZ sein Kollege Hans-Ulrich Wehler. Für Wehler ist der "Preis der Freiheit" eindeutig die Ungleichheit. Und er hätte sich gewünscht, dass der Autor noch mehr auf diese Einsicht eingeht. Herbert liest das Buch mehr im Detail. Wirsching erzähle die Geschichte Europas, nicht der europäischen Länder, stellt Herbert klar, und er tue dies nicht chronologisch, sondern themenbezogen. Besonders faszinierend erscheint ihm bei der Lektüre, wie stark Europa in Wirschings Interpretation das Ergebnis eines bewussten politischen Prozesses ist. In der Welt findet Walter Laqueur das Buch eindeutig "zu optimistisch", was er sich allerdings mit Wirschings deutscher Perspektive erklärt, ein französischer oder italienischer Autor hätte ein anderes Buch geschrieben, glaubt er. Der Erste Weltkrieg wird häufig als die "Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts" bezeichnet. Vielleicht hat es auch so etwas wie eine "Urkatastrophe des 19. Jahrhunderts" gegeben. Erst allmählich rückt die ungeheure Brutalität der napoleonischen Kriege wieder ins Bewusstsein - Götz Aly zum Beispiel schildert sie in seinem letzten Buch "Warum die Deutschen? Warum die Juden?" als Hintergrund für die deutsche Verspätung und Traumatisierung im 19. Jahrhundert. Napoleons Russlandfeldzug dauerte nur fünf Monate und hat wahrscheinlich eine Million Menschenleben gekostet. Der polnisch-britische Adam Zamoyski erzählt in "1812" () von diesem Desaster konsequent aus der Sicht der beteiligten Soldaten, wofür er Tausende von Augenzeugenberichten ausgewertet und zu einem Panorama des Schreckens zusammengefügt hat. Tief beeindruckt zeigt sich die SZ, die in diesen Berichten den Kern des Menschseins freigelegt sieht: "Da findet sich in der Polarnacht der Bestialität immer wieder auch der rührendste Edelmut, Hilfe, Wärme, Solidarität." Auch Zeit und FAS beteuern, das Buch "mit angehaltenem Atem" gelesen zu haben.

Der Erste Weltkrieg wird häufig als die "Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts" bezeichnet. Vielleicht hat es auch so etwas wie eine "Urkatastrophe des 19. Jahrhunderts" gegeben. Erst allmählich rückt die ungeheure Brutalität der napoleonischen Kriege wieder ins Bewusstsein - Götz Aly zum Beispiel schildert sie in seinem letzten Buch "Warum die Deutschen? Warum die Juden?" als Hintergrund für die deutsche Verspätung und Traumatisierung im 19. Jahrhundert. Napoleons Russlandfeldzug dauerte nur fünf Monate und hat wahrscheinlich eine Million Menschenleben gekostet. Der polnisch-britische Adam Zamoyski erzählt in "1812" () von diesem Desaster konsequent aus der Sicht der beteiligten Soldaten, wofür er Tausende von Augenzeugenberichten ausgewertet und zu einem Panorama des Schreckens zusammengefügt hat. Tief beeindruckt zeigt sich die SZ, die in diesen Berichten den Kern des Menschseins freigelegt sieht: "Da findet sich in der Polarnacht der Bestialität immer wieder auch der rührendste Edelmut, Hilfe, Wärme, Solidarität." Auch Zeit und FAS beteuern, das Buch "mit angehaltenem Atem" gelesen zu haben.  Höchst widersprüchlich lesen sich die Kritiken zu Manfred Geiers Geschichte der "Aufklärung" (). Ludger Lütkehaus äußert sich in der NZZ etwa begeistert, besonders über das Kapitel zu Moses Mendelssohn, und er weiß sich auch über die Rolle Kants mit ihm einig. Ähnlich die Kritik von Steffen Martus in der SZ, der betont, dass das Buch keine trockene Theoriegeschichte erzählt, sondern vom Leben, Leiden und Lieben in der Gelehrtenrepublik. Für Reinhard Kahl in der Zeit bestätigt Geier, dass sich Ideen nicht von allein halten, sondern mit Begeisterung gedacht werden müssen. Ungehalten ist allein der Adorno-Biograf Detlev Claussen in der taz, dem das Buch zu locker und flockig ist. Schon dass die Aufklärung ein "europäisches Projekt" gewesen sei, will er mit Verweis auf die USA nicht gelten lassen.

Höchst widersprüchlich lesen sich die Kritiken zu Manfred Geiers Geschichte der "Aufklärung" (). Ludger Lütkehaus äußert sich in der NZZ etwa begeistert, besonders über das Kapitel zu Moses Mendelssohn, und er weiß sich auch über die Rolle Kants mit ihm einig. Ähnlich die Kritik von Steffen Martus in der SZ, der betont, dass das Buch keine trockene Theoriegeschichte erzählt, sondern vom Leben, Leiden und Lieben in der Gelehrtenrepublik. Für Reinhard Kahl in der Zeit bestätigt Geier, dass sich Ideen nicht von allein halten, sondern mit Begeisterung gedacht werden müssen. Ungehalten ist allein der Adorno-Biograf Detlev Claussen in der taz, dem das Buch zu locker und flockig ist. Schon dass die Aufklärung ein "europäisches Projekt" gewesen sei, will er mit Verweis auf die USA nicht gelten lassen.  Jörg Baberowskis Buch über Stalins Gewaltregime "Verbrannte Erde" () haben wir schon in unserem Bücherbrief im März hervorgehoben. Zu den dort bereits erwähnten lobenden Kritiken aus FR, Tagesspiegel und Welt sind noch weitere hinzugekommen. In der Zeit pries etwa noch Osteuropa-Historiker Karl Schlögel die Studie als "grandios und zutiefst verstörend". Etwas skeptischer haben sich taz, SZ und FAZ geäußert, die Zweifel an Baberowskis Fokussierung auf Stalins pathologischen Charakter anmeldeten.

Jörg Baberowskis Buch über Stalins Gewaltregime "Verbrannte Erde" () haben wir schon in unserem Bücherbrief im März hervorgehoben. Zu den dort bereits erwähnten lobenden Kritiken aus FR, Tagesspiegel und Welt sind noch weitere hinzugekommen. In der Zeit pries etwa noch Osteuropa-Historiker Karl Schlögel die Studie als "grandios und zutiefst verstörend". Etwas skeptischer haben sich taz, SZ und FAZ geäußert, die Zweifel an Baberowskis Fokussierung auf Stalins pathologischen Charakter anmeldeten. Zwiespältige Aufnahme fand diese monumentale Beethoven-Biografie () von Jan Caeyers in den bisher vorliegenden Besprechungen. Während der FAZ-Theaterkritiker Gerhard Stadelmaier allgemein lobt, dass diese Biografie glänzend geschrieben sei und weder in die Knie geht noch versucht, Beethoven zu entthronen, sondern ihn sachlich-nüchtern als höchst interessanten musikalischen Aufsteiger in einem komplexen gesellschaftlichen Netzwerk darstellt, reagiert Gustav Falke in der SZ eher verstimmt. Manche Details - etwa Caeyers' Darlegungen zur Klavierbaugeschichte - haben ihn zwar gefesselt, aber anderes wie der kulturgeschichtliche Rundgang durch Bonn hat er mehr pflichtschuldig gelesen. Vor allem aber stört ihn Caeyers' These, dass Beethoven sich vor allem als Selbstvermarktungsgenie in der Musikgeschichte durchgesetzt habe.

Zwiespältige Aufnahme fand diese monumentale Beethoven-Biografie () von Jan Caeyers in den bisher vorliegenden Besprechungen. Während der FAZ-Theaterkritiker Gerhard Stadelmaier allgemein lobt, dass diese Biografie glänzend geschrieben sei und weder in die Knie geht noch versucht, Beethoven zu entthronen, sondern ihn sachlich-nüchtern als höchst interessanten musikalischen Aufsteiger in einem komplexen gesellschaftlichen Netzwerk darstellt, reagiert Gustav Falke in der SZ eher verstimmt. Manche Details - etwa Caeyers' Darlegungen zur Klavierbaugeschichte - haben ihn zwar gefesselt, aber anderes wie der kulturgeschichtliche Rundgang durch Bonn hat er mehr pflichtschuldig gelesen. Vor allem aber stört ihn Caeyers' These, dass Beethoven sich vor allem als Selbstvermarktungsgenie in der Musikgeschichte durchgesetzt habe.  Volker Reinhardts "Machiavelli" () verspricht dem Klappentext zufolge "ein neues Bild von Machiavelli als einem Theoretiker der Macht, der in seinem eigenen Leben und Werk auf Macht und Täuschung verzichtete". In der SZ hat der Politologe Herfried Münkler das Buch besprochen. Sehr gern folgt er den Ausführungen des Historikers zur Lage Italiens in der Renaissance, liest interessiert von der politischen Krise, in der sich das Land damals befand, und von den unentschlossenen Aristokraten, gegen die sich Machiavellis theoretische Arbeiten richteten. Aber etwas fehlt dem Rezensenten: der Autor sei zwar ein hervorragender Beobachter und Kenner der Geschichte, den intellektuellen Antrieb aber, der Machiavellis Arbeit befeuerte, sieht Münkler zu kurz gekommen. Auch die anderen Kritiken des vielfach beachteten Buchs sind zwiespältig. Einerseits, so heißt es, differenziere Reinhardt unser überkommenes Machiavelli-Bild, andererseits aber kommen zum Beispiel die erbitterten Debatten, die über ihn geführt wurden, nach Einschätzung einiger Rezensenten nicht genug vor.

Volker Reinhardts "Machiavelli" () verspricht dem Klappentext zufolge "ein neues Bild von Machiavelli als einem Theoretiker der Macht, der in seinem eigenen Leben und Werk auf Macht und Täuschung verzichtete". In der SZ hat der Politologe Herfried Münkler das Buch besprochen. Sehr gern folgt er den Ausführungen des Historikers zur Lage Italiens in der Renaissance, liest interessiert von der politischen Krise, in der sich das Land damals befand, und von den unentschlossenen Aristokraten, gegen die sich Machiavellis theoretische Arbeiten richteten. Aber etwas fehlt dem Rezensenten: der Autor sei zwar ein hervorragender Beobachter und Kenner der Geschichte, den intellektuellen Antrieb aber, der Machiavellis Arbeit befeuerte, sieht Münkler zu kurz gekommen. Auch die anderen Kritiken des vielfach beachteten Buchs sind zwiespältig. Einerseits, so heißt es, differenziere Reinhardt unser überkommenes Machiavelli-Bild, andererseits aber kommen zum Beispiel die erbitterten Debatten, die über ihn geführt wurden, nach Einschätzung einiger Rezensenten nicht genug vor.  Heinz Schlaffer ist immer für eine aufregende These gut, die dann vom Feuilleton auch gern gedreht und gewendet wird, so auch seine Lyrikgeschichte "Geistersprache" (). Der Ursprung der Lyrik ist für ihn die "Anrufung von Geistern", der Dichter damit ein Schamane, der durch Wiederholung und Versmaß die Dämonen bannt. Eine sehr scharfe Linse, durch die man die Literaturgeschichte ganz neu und anregend betrachten kann. In der taz sang Stephan Wackwitz eine wahre Hymne auf das Buch. Höchst fasziniert war auch Hans-Herbert Räkel in der SZ, der nur eins nicht versteht: Warum für Schlaffer nach Ausstellung des Totenscheins für die Lyrik noch die Behauptung folgen lässt: Das Gedicht lebe weiter. Aber wie gesagt. Es geht ja um Geister.

Heinz Schlaffer ist immer für eine aufregende These gut, die dann vom Feuilleton auch gern gedreht und gewendet wird, so auch seine Lyrikgeschichte "Geistersprache" (). Der Ursprung der Lyrik ist für ihn die "Anrufung von Geistern", der Dichter damit ein Schamane, der durch Wiederholung und Versmaß die Dämonen bannt. Eine sehr scharfe Linse, durch die man die Literaturgeschichte ganz neu und anregend betrachten kann. In der taz sang Stephan Wackwitz eine wahre Hymne auf das Buch. Höchst fasziniert war auch Hans-Herbert Räkel in der SZ, der nur eins nicht versteht: Warum für Schlaffer nach Ausstellung des Totenscheins für die Lyrik noch die Behauptung folgen lässt: Das Gedicht lebe weiter. Aber wie gesagt. Es geht ja um Geister.

Vor der Medienrevolution des Buchdrucks gab es die weithin vergessene Medienrevolution des Papiers, ohne die der Buchdruck gar nicht möglich gewesen wäre. Erst seit dem späten Mittelalter existiert das Papier in Europa - die Technologie wurde von den Arabern aus China hierher gebracht. In der NZZ lobt der Historiker Valentin Groebner die kluge Gelassenheit, mit der Lothar Müller in seiner "Weißen Magie" () die Geschichte dieses Mediums halb als Historie, halb als Essay erzählt. Auch über die Herstellungsverfahren, die stofflichen Aspekte des Papiers und seine Funktionen als Speicher- und Verbreitungsmedium erfährt man laut Rezensent eine Menge - und gleichzeitig schaffe es Müller, Literatur und Medienform auf höchst instruktive Weise ineinander zu blenden. In der Welt betont Cosima Lutz, wie unsentimental Müller schreibt: "Mit einem nostalgischen Manufactum-Projekt hat es der Leser nicht zu tun." Hingewiesen sei außerdem auf Klaus Peter Denckers Geschichte der "Optischen Poesie" die Michael Lentz hellauf begeistert hat. Dencker hat hier eine Pionierleistung hingelegt, die Lentz dazu veranlasst, ebenso über früheste Konzeptualisierungen nachzudenken wie über ganz und gar Eigenständiges (Musikalische Grafik, Kinetische Poesie).

Vor der Medienrevolution des Buchdrucks gab es die weithin vergessene Medienrevolution des Papiers, ohne die der Buchdruck gar nicht möglich gewesen wäre. Erst seit dem späten Mittelalter existiert das Papier in Europa - die Technologie wurde von den Arabern aus China hierher gebracht. In der NZZ lobt der Historiker Valentin Groebner die kluge Gelassenheit, mit der Lothar Müller in seiner "Weißen Magie" () die Geschichte dieses Mediums halb als Historie, halb als Essay erzählt. Auch über die Herstellungsverfahren, die stofflichen Aspekte des Papiers und seine Funktionen als Speicher- und Verbreitungsmedium erfährt man laut Rezensent eine Menge - und gleichzeitig schaffe es Müller, Literatur und Medienform auf höchst instruktive Weise ineinander zu blenden. In der Welt betont Cosima Lutz, wie unsentimental Müller schreibt: "Mit einem nostalgischen Manufactum-Projekt hat es der Leser nicht zu tun." Hingewiesen sei außerdem auf Klaus Peter Denckers Geschichte der "Optischen Poesie" die Michael Lentz hellauf begeistert hat. Dencker hat hier eine Pionierleistung hingelegt, die Lentz dazu veranlasst, ebenso über früheste Konzeptualisierungen nachzudenken wie über ganz und gar Eigenständiges (Musikalische Grafik, Kinetische Poesie).  Zu den wichtigsten populärwissenschaftlichen Büchern gehört Siddharta Mukherjees viel gelobte Geschichte der Bekämpfung von Krebserkrankungen. Wir haben in unserem Bücherbrief im März darauf hingewiesen.

Zu den wichtigsten populärwissenschaftlichen Büchern gehört Siddharta Mukherjees viel gelobte Geschichte der Bekämpfung von Krebserkrankungen. Wir haben in unserem Bücherbrief im März darauf hingewiesen.  Der "Kulturinfarkt" () war ganz klar eines der meist diskutierten politischen Bücher der Saison. Seine Wirkung war paradox: Kaum jemand teilt die These der Autoren - aber alle stürzten sich mit Freuden in die Debatte. Ein deutliches Zeichen, dass das Thema fällig ist. Bei genauerer Lektüre hält das Buch allerdings nicht stand, findet etwa Joachim Güntner in der NZZ, der es als redundant und populistisch empfindet. Thomas E. Schmidt verteidigt es in der Zeit zumindest in Ansätzen, auch wenn er die Notwendigkeit von Kultursubventionen nicht in Frage stellt. Wichtig aber findet er die Frage, wie Erfolg in der Kultur jenseits rein kommerzieller Kriterien zu ermitteln wäre. Die Marktorientierung der Autoren findet dagegen fast überall nur ein negatives Echo - selbst in der FAZ.

Der "Kulturinfarkt" () war ganz klar eines der meist diskutierten politischen Bücher der Saison. Seine Wirkung war paradox: Kaum jemand teilt die These der Autoren - aber alle stürzten sich mit Freuden in die Debatte. Ein deutliches Zeichen, dass das Thema fällig ist. Bei genauerer Lektüre hält das Buch allerdings nicht stand, findet etwa Joachim Güntner in der NZZ, der es als redundant und populistisch empfindet. Thomas E. Schmidt verteidigt es in der Zeit zumindest in Ansätzen, auch wenn er die Notwendigkeit von Kultursubventionen nicht in Frage stellt. Wichtig aber findet er die Frage, wie Erfolg in der Kultur jenseits rein kommerzieller Kriterien zu ermitteln wäre. Die Marktorientierung der Autoren findet dagegen fast überall nur ein negatives Echo - selbst in der FAZ.

Weitere Polemiken, die einen Einblick in den aktuellen Stand der Debatten erlauben, sind Henryk M. Broders neues Buch "Vergesst Auschwitz" () über alten und neuen Antisemitismus, das bei einem anderen enfant terrible der deutschen Öffentlichkeit - Götz Aly in der FR - herzliche Aufnahme fand, oder Ralf Bönts "Das entehrte Geschlecht" (), der Versuch einer Neubestimmung von Männlichkeit, der durchaus kontroverse Reaktionen auslöste - und bisher übrigens nur von Frauen besprochen wurde, als trauten sich die Männer nicht ran!

Weitere Polemiken, die einen Einblick in den aktuellen Stand der Debatten erlauben, sind Henryk M. Broders neues Buch "Vergesst Auschwitz" () über alten und neuen Antisemitismus, das bei einem anderen enfant terrible der deutschen Öffentlichkeit - Götz Aly in der FR - herzliche Aufnahme fand, oder Ralf Bönts "Das entehrte Geschlecht" (), der Versuch einer Neubestimmung von Männlichkeit, der durchaus kontroverse Reaktionen auslöste - und bisher übrigens nur von Frauen besprochen wurde, als trauten sich die Männer nicht ran!

Byung-Chul Hans Buch über die "Transparenzgesellschaft" () haben die Kritiker sozusagen als Statement gegen die Piratenpartei erst einmal freudig in die Hand genommen, dann nicht überzeugt wieder zugeklappt. Kann schon sein, dass Transparenz zu totaler Ausbeutung führt, aber Hinterzimmergemauschel und Intransparenz sind auch nicht fortschrittlich, finden taz und FAZ. Beachtung gefunden haben auch Kathrin Hartmanns Buch "Wir müssen leider draußen bleiben" über die neue Armut in der Konsumgesellschaft () und Samar Yazbeks Bericht über den syrischen Aufstand "Schrei nach Freiheit" ().

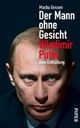

Byung-Chul Hans Buch über die "Transparenzgesellschaft" () haben die Kritiker sozusagen als Statement gegen die Piratenpartei erst einmal freudig in die Hand genommen, dann nicht überzeugt wieder zugeklappt. Kann schon sein, dass Transparenz zu totaler Ausbeutung führt, aber Hinterzimmergemauschel und Intransparenz sind auch nicht fortschrittlich, finden taz und FAZ. Beachtung gefunden haben auch Kathrin Hartmanns Buch "Wir müssen leider draußen bleiben" über die neue Armut in der Konsumgesellschaft () und Samar Yazbeks Bericht über den syrischen Aufstand "Schrei nach Freiheit" (). Noch einmal hingewiesen sei auf Masha Gessens eindrucksvolles Putin-Porträt "Mann ohne Gesicht" (), das wir schon im Bücherbrief empfohlen haben. En detail beschreibt sie darin, wie Putin auf seinem Weg in den Kreml alle Feinde und Freunde ausschaltete, die ihm hätten gefährlich werden können. Für Arno Widmann zeigt Gessen, dass Putin nicht nur ein kalter Machtmensch ist, sondern ein "korrupter Verbrecher". Sein Trost: "Wenn Masha Gessen dieses Buch überlebt, dann hat sie ein klein wenig unrecht."

Noch einmal hingewiesen sei auf Masha Gessens eindrucksvolles Putin-Porträt "Mann ohne Gesicht" (), das wir schon im Bücherbrief empfohlen haben. En detail beschreibt sie darin, wie Putin auf seinem Weg in den Kreml alle Feinde und Freunde ausschaltete, die ihm hätten gefährlich werden können. Für Arno Widmann zeigt Gessen, dass Putin nicht nur ein kalter Machtmensch ist, sondern ein "korrupter Verbrecher". Sein Trost: "Wenn Masha Gessen dieses Buch überlebt, dann hat sie ein klein wenig unrecht."

Romane, Erinnerungen, Krimis / Sach- und Politische Bücher