BuchLink: Aktuelle Leseproben.

In Kooperation mit den Verlagen (Info)

Daniel Bax: Die neue Lust auf links

Die freundliche Revolution "Wir sind die Brandmauer!", schleuderte Heidi Reichinnek Friedrich Merz im Bundestag entgegen, als dieser im Januar 2025 mit den Stimmen der AfD…

Frode Grytten: Der letzte Tag des Fährmanns

Aus dem Norwegischen von Ina Kronenberger. Mit sanftem Ton und warmem Humor erzählt Frode Grytten von einer großen Liebe und dem Glück eines einfachen Lebens. An einem ruhigen…

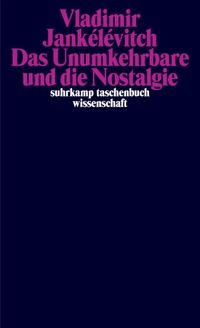

Vladimir Jankelevitch: Das Unumkehrbare und die Nostalgie

Aus dem Französischen von Ulrich Kunzmann. Was ist das Wesen der Nostalgie? Und wodurch entsteht sie? Das sind die Fragen, die Vladimir Jankélévitch in seinem großen Spätwerk…

Hans Jürgen von der Wense: Routen II

Mit zahlreichen Abbildungen und zwei beigelegten Messtischblättern aus dem Nachlass. Der Privatgelehrte, Übersetzer, Komponist, Landschaftsforscher, Briefkünstler Hans Jürgen…

Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie

hier