BuchLink: Aktuelle Leseproben.

In Kooperation mit den Verlagen (Info)

Susanne Heim: Die Abschottung der Welt

Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung. Mit 19 Abbildungen und 2 Karten. In Deutschland drangsaliert und verfolgt, versuchten viele Juden verzweifelt, sich ins…

Gerhard Poppenberg: Maria voll der Gnade

Ein paar Berichte in den apokryphen Evangelien und, alles in allem, keine fünf Seiten im Neuen Testament - mehr umfasst die Geschichte von Maria nicht. Und doch ist daraus…

Jannis Brühl: Disruption

Man muss die Tech-Oligarchen des Silicon Valley als Avantgarde verstehen. Eine Handvoll Männer mit Milliardenvermögen, futuristischer Technologie und einer Vorliebe für Science-Fiction…

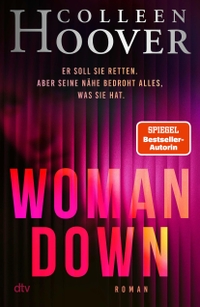

Colleen Hoover: Woman Down

Aus dem Amerikanischen von Anja Galic und Katarina Ganslandt. Der Shitstorm um die Verfilmung ihres Romans stürzte Bestsellerautorin Petra Rose in eine Schreibkrise. Sie…

Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie

hier