BuchLink: Aktuelle Leseproben.

In Kooperation mit den Verlagen (Info)

Hans Jürgen von der Wense: Routen II

Mit zahlreichen Abbildungen und zwei beigelegten Messtischblättern aus dem Nachlass. Der Privatgelehrte, Übersetzer, Komponist, Landschaftsforscher, Briefkünstler Hans Jürgen…

Susanne Heim: Die Abschottung der Welt

Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung. Mit 19 Abbildungen und 2 Karten. In Deutschland drangsaliert und verfolgt, versuchten viele Juden verzweifelt, sich ins…

Lisa Ridzen: Wenn die Kraniche nach Süden ziehen

Aus dem Schwedischen von Ulla Ackermann. Bo ist 89, und ihm läuft die Zeit davon. Andererseits ist Zeit wenigstens etwas, das er noch zur Genüge hat. Denn seit seine Frau…

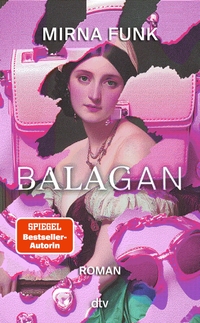

Mirna Funk: Balagan

Eine Frau kämpft um ihr Erbe - und um das ihrer jüdischen Familie. Altes Zeug, im besten Fall ein Erinnerungsstück - mehr erwartet Amira nicht, als sie die Tür zum Lagerraum…

Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie

hier