BuchLink: Aktuelle Leseproben.

In Kooperation mit den Verlagen (Info)

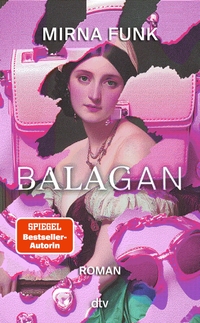

Mirna Funk: Balagan

Eine Frau kämpft um ihr Erbe - und um das ihrer jüdischen Familie. Altes Zeug, im besten Fall ein Erinnerungsstück - mehr erwartet Amira nicht, als sie die Tür zum Lagerraum…

Antje Damm: Da ist besetzt!

"Guten Morgen! Ist da noch frei?", fragt Drache Flux den miesepetrigen Herrn Schröder. Und so beginnt eine zaghafte Annäherung, bei der Herr Schröder lernt, dass es nie zu…

Alexander Schnickmann: Gestirne

Kometen und Sonnenfinsternisse, schwebende Planeten und galaktische Stürme: Im endlosen Raum des Weltalls ist alles von Licht durchwebt und strahlt in finsterer, ewiger Nacht.In…

Barbara Honigmann: Mischka

Eigentlich war es kein Kreis, eher ein Kosmos, ein Universum, das mich in meiner Kindheit und Jugend umstrahlte." Barbara Honigmann erzählt vom Leben und Überleben der Freunde…

Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie

hier