BuchLink: Aktuelle Leseproben.

In Kooperation mit den Verlagen (Info)

Daniel Gerlach: Die Kunst des Friedens

In den Nachrichten erscheint der Nahe Osten oft als ewiger Krisenherd, wo Konflikte mit unerbittlicher Gewalt ausgetragen werden und niemand Kompromisse machen will. In einer…

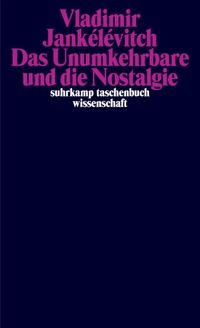

Vladimir Jankelevitch: Das Unumkehrbare und die Nostalgie

Aus dem Französischen von Ulrich Kunzmann. Was ist das Wesen der Nostalgie? Und wodurch entsteht sie? Das sind die Fragen, die Vladimir Jankélévitch in seinem großen Spätwerk…

Pascal Mercier: Der Fluss der Zeit

Pascal Mercier ist nun in fünf bisher unveröffentlichten Erzählungen auch als Meister der kurzen Form zu entdecken: Kann ein Mann auf dem Höhepunkt seiner Jahre noch einmal…

Jannis Brühl: Disruption

Man muss die Tech-Oligarchen des Silicon Valley als Avantgarde verstehen. Eine Handvoll Männer mit Milliardenvermögen, futuristischer Technologie und einer Vorliebe für Science-Fiction…

Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie

hier

Im Kino 03.08.2022 […] Der Blick des Films auf Yokos Irrwege durch Usbekistan ist kein polemischer und auch kein kritischer. […] Von Stefanie Diekmann, Lukas Foerster

Im Kino 03.08.2022 […] Der Blick des Films auf Yokos Irrwege durch Usbekistan ist kein polemischer und auch kein kritischer. […] Von Stefanie Diekmann, Lukas Foerster