BuchLink: Aktuelle Leseproben.

In Kooperation mit den Verlagen (Info)

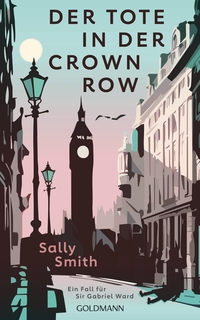

Sally Smith: Der Tote in der Crown Row

Aus dem Englischen von Sibylle Schmidt. London 1901: Der Temple-Bezirk mit seinen alten Gebäuden und verwinkelten Straßen liegt im Herzen Londons und bildet das Zentrum der…

Tomer Gardi: Liefern

Aus dem Hebräischen von und in Zusammenarbeit mit Anne Birkenhauer. Sie sind überall, wir sehen sie jeden Tag. Egal ob in Delhi, Tel Aviv, Buenos Aires, Istanbul oder Berlin,…

Magdalena Schrefel: Das Blaue vom Himmel

Was, wenn es die Möglichkeit gäbe, die Erde abzukühlen, der Himmel dadurch aber nie wieder blau wäre? Hannah arbeitet an einer Ausstellung mit, die dieses Blau bewahren soll,…

Joachim Scholtyseck: Henkel

Das 1876 von Fritz Henkel gegründete Unternehmen Henkel ist ein Kind des frühen Deutschen Kaiserreichs. Der steigende Lebensstandard der Bevölkerung erhöhte die Nachfrage…

Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie

hier