BuchLink: Aktuelle Leseproben.

In Kooperation mit den Verlagen (Info)

Ben Shattuck: Eine Geschichte der Sehnsucht

Nantucket im Jahre 1796. Die verwitwete Laurel bekommt überraschend Besuch von ihrer Jugendliebe Will in Begleitung seiner jungen Braut. Sie sind auf dem Weg nach Barbados…

Julya Rabinowich: Mo & Moritz

Mo stammt aus einer Familie mit muslimischen Wurzeln. Als er eine Friseurlehre in einem Wiener Nobelsalon beginnt, taucht er ein in eine glamouröse Welt. Eines Abends wird…

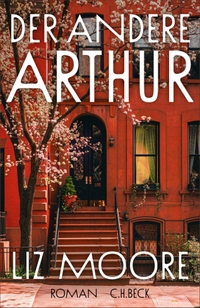

Liz Moore: Der andere Arthur

Aus dem Amerikanischen von Cornelius Hartz. Wie in der Fürsorge für andere die eigene Rettung liegen kann Arthur Opp, ehemaliger Literaturprofessor, wiegt 250 Kilo und hat…

Natascha Strobl: Kulturkampfkunst

Ein "Zuschauer*innen" in den Nachrichten, und das Internet kocht. Ein Verlag zieht zwei Winnetou-Bücher zurück, und die Angelegenheit weitet sich fast zu einer Staatsaffäre…

Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie

hier