BuchLink: Aktuelle Leseproben.

In Kooperation mit den Verlagen (Info)

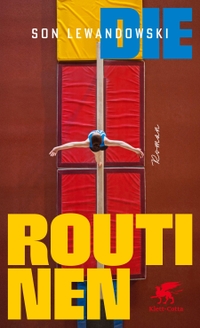

Son Lewandowski: Die Routinen

Ein Gummibärchen essen, heute den Arm, morgen ein Bein. Was sich anhört wie ein Witz, ist Alltag für die Leistungsturnerin Amik. Für sie zählt jedes Gramm, jeder Wettkampf,…

Detlev Piltz: 150 Jahre Erbschaftsteuer

Die Erbschaftsteuer spiegelt den gesellschaftlichen Interessenkonflikt zwischen Reich und Arm wider. In Deutschland besteht der politische Kampf um die Erbschaftsteuer seit…

Natascha Strobl: Kulturkampfkunst

Ein "Zuschauer*innen" in den Nachrichten, und das Internet kocht. Ein Verlag zieht zwei Winnetou-Bücher zurück, und die Angelegenheit weitet sich fast zu einer Staatsaffäre…

Klaus Rennert: Richter, Gericht, Gerichtsbarkeit

Mit der Judikative, der rechtsprechenden Gewalt kommen viele Bürger nur sporadisch in Berührung: In der Schule im Zusammenhang mit der Gewaltenteilungslehre von Montesquieu,…

Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie

hier