BuchLink: Aktuelle Leseproben.

In Kooperation mit den Verlagen (Info)

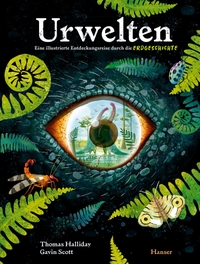

Thomas Halliday: Urwelten

Aus dem Englischen von Friedrich Pflüger. Mit Illustrationen von Gavin Scott. In diesem Buch reisen wir rückwärts durch 550 Millionen Jahre Erdgeschichte und besuchen die…

Charlotte Mew: Alle belebten Dinge halten den Atem an

Aus dem Englischen von Wiebke Meier. Mit einem Nachwort von Norbert Hummelt. Charlotte Mew war eine der herausragenden lyrischen Stimmen ihrer Zeit. In ihren mit den Geschlechterrollen…

Tomer Gardi: Liefern

Aus dem Hebräischen von und in Zusammenarbeit mit Anne Birkenhauer. Sie sind überall, wir sehen sie jeden Tag. Egal ob in Delhi, Tel Aviv, Buenos Aires, Istanbul oder Berlin,…

Lisa Ridzen: Wenn die Kraniche nach Süden ziehen

Aus dem Schwedischen von Ulla Ackermann. Bo ist 89, und ihm läuft die Zeit davon. Andererseits ist Zeit wenigstens etwas, das er noch zur Genüge hat. Denn seit seine Frau…

Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie

hier