Nachtzug nach Lissabon

Roman

Carl Hanser Verlag, München 2004

ISBN

9783446205550

Gebunden, 495 Seiten, 24,90

EUR

Klappentext

Raimund Gregorius, Lateinlehrer, lässt plötzlich sein wohlgeordnetes Leben hinter sich und setzt sich in den Nachtzug nach Lissabon. Im Gepäck: das Buch des Portugiesen Amadeu de Prado, dessen Einsichten in die Erfahrungen des menschlichen Lebens ihn nicht mehr loslassen. Wer war dieser Amadeu de Prado? Es beginnt eine rastlose Suche kreuz und quer durch Lissabon, die Suche nach einem anderen Leben und die Suche nach einem ungewöhnlichen Arzt und Poeten, der gegen die Diktatur Salazars gekämpft hat.

Rezensionsnotiz zu

Neue Zürcher Zeitung, 09.02.2005

Rezensent Martin Krumbholz kommt zu einem zwiespältigen Urteil über den Roman um den gealterten Lehrer Gregorius, der in einer spontanen Eingebung sein tägliches Wirkungsfeld verlässt und sich in Lissabon auf die Spur eines verehrten (aber ebenfalls fiktiven) portugiesischen Dichters begibt. Komischerweise sind die Zitate, die der Autor Pascal Mercier diesem erfundenen Schriftsteller, der "in der Nachfolge Pessoas" zu sehen scheint, in den Mund legt, interessanter, als die Abenteuer seines Protagonisten: "Diese Erlebnisse sind zu bieder und umständlich erzählt, zu detailverliebt ausgeschmückt und doch zu überraschungsarm, um wirklich zu interessieren". Dementsprechend bilden die Zitate, die Meinung des Rezensenten ebenso subtil und empfindsam wie politisch wach sind, den "eigentlichen programmatischen Kern des Romans".

Rezensionsnotiz zu

Die Tageszeitung, 18.12.2004

Gerrit Bartels nimmt diesen Roman, der seit Wochen in den Top 30 der deutschen Büchercharts zu finden ist, recht genau unter die Lupe - wohl um dem Geheimnis des nach seiner Meinung überraschenden Erfolges auf die Spur zu kommen. Sein Urteil fällt recht gemischt aus. Einerseits ist er von der kompositorischen Begabung des Autors Pascal Mercier - der eigentlich Peter Bieri heißt und Philosophieprofessor von Beruf ist - nicht wirklich überzeugt. Die Struktur des Buches nennt Bartels einen "leichten literarischen Fertigbau" und wirkliche Überraschungen hält die Geschichte auch nicht bereit, von ihrem "furiosen und aufregenden Auftakt" einmal abgesehen. Trotzdem ist der Rezensent mit dem Buch unterm Strich zufrieden, denn der portugiesische Arzt und Autor, den wir posthum dank der Sinnsuche von Merciers Protagonisten kennen lernen, ist ein interessanter Charakter. So entsteht das "komplexe, aus vielen inneren Widersprüchen bestehende Bild eines durchaus faszinierenden Menschen". Deshalb scheint es Bartels nur ein bisschen zu stören, dass die Geschichte des eigentlichen Protagonisten etwas ins Hintertreffen gerät und dessen Entwicklung manchmal etwas "aufgesetzt" wirkt. Die Stärke des Romans liegt nämlich nach Bartels Meinung woanders: er ist "eine schöne Anleitung dafür, das schwierige Handwerk der Freiheit zu erlernen."

Rezensionsnotiz zu

Die Zeit, 25.11.2004

Tief beeindruckt lässt Pascal

Merciers "Bewusstseinskrimi" seinen Rezensenten Otto A.

Böhmer zurück, der sich vom philosophischen Gehalt des

Buchs hat anstecken lassen und seine eigenen Gedanken zum Thema

Bewusstsein und Identität gleich mitliefert. Es wird die

Geschichte eines Lateinlehrers erzählt, den das Buch eines

philosophierenden Arztes nach Lissabon verschlägt. Er möchte

mehr über diesen Autor erfahren, der in seiner Schrift die

gleichen Fragen aufwirft, die den Pädagogen auch beschäftigen.

Seine Recherchen ergeben ein ebenso "widersprüchliches wie

eindringliches Bild" eines Mannes, dem seine Menschlichkeit und

seine Wissensschärfe zum Verhängnis werden, erzählt

Böhmer. Mercier, dahinter steckt eigentlich der Schweizer

Philosoph Peter Bieri, hat ein an tiefsinnigen und anregenden

Gedanken recht reiches Buch geschrieben, lobt Böhmer, der fest

überzeugt ist, dass die große Philosophie "dank Peter

Bieri ... mehr zu sagen hat, als sie sich zu sagen traut". Aber

trotz "Tiefgang" gibt's keine Gewähr, weiß der

intellektuell hochgradig erregte Rezensent: "Eine Gewähr

nämlich gibt es nicht, nicht im Lotto und nicht im Leben."

Rezensionsnotiz zu

Süddeutsche Zeitung, 17.11.2004

Zunächst könnte man bei der Lektüre von Burkhard Müllers Rezension annehmen, alles laufe auf einen Verriss hinaus. Da setzt der Autor Pascal Mercier alles daran, einen Heiligen zu schaffen, der natürlich schon lange tot ist und auf dessen Spuren ein unfehlbarer Lateinlehrer mit Namen Raimund Gregorius (genannt "Mundus") wandelt, der quasi aus heiterem Himmel seine Lehrtätigkeit aufgibt, da er ein Büchlein eben dieses Heiligen Amadeu Prado gefunden hat. Zwar kann er kein Wort Portugiesisch und daher das Buch gar nicht lesen, dennoch beschließt er gen Süden aufzubrechen, um dort dem Heiligen auf die Schliche zu kommen. Die Ausführlichkeit, mit der der Rezensent diese "umständliche Rahmenkonstruktion" vorstellt, um dann die zu schwache Spannung, das "gleichförmig gedehnte Tempo" und die Länge des Buchs zu monieren, lässt eigentlich ein vernichtendes Urteil erwarten. Doch das bleibt aus. Stattdessen bemüht sich Burkhard Müller um Verständnis für dieses "verblüffende Wagnis", das der Autor mit seinem Buch eingegangen ist. Dieses besteht nämlich darin, dass hinter den Aufzeichnungen des Heiligen, die den Wunsch artikulieren, Sätze von der Schönheit der Worte Gottes zu sprechen, niemand geringeres als der Autor selbst steht. "Den Heiligen hat er erfunden, um unter dem Vorwand, nach ihm zu suchen, es selbst zu sein", interpretiert Müller mit einer gewissen Sympathie für den hehren Anspruch. Gelungen findet er das Wagestück trotzdem nicht, denn "zuletzt verstimmt die umwegige Unbescheidenheit, die den behaupteten außergewöhnlichen Menschen mit einem Trick dem eigenen Autoren-Ich gutschreiben will".

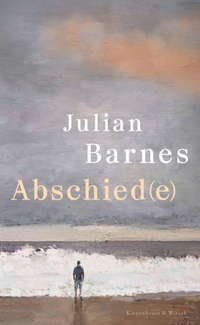

Julian Barnes: Abschied(e)

Julian Barnes: Abschied(e)