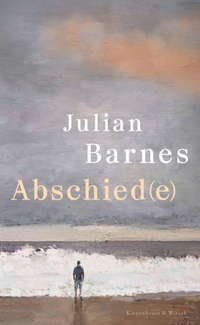

Julian Barnes: Abschied(e)

Julian Barnes: Abschied(e)Aus dem Englischen von Gertraude Krueger. Julian Barnes wird im Januar 2026 achtzig Jahre alt. Er weiß, dass die längste Zeit seines Lebens hinter ihm liegt, und er möchte…

Es ist doch seltsam: Mit Büchern über Identität und Diversität könnte man vermutlich eine Straße von Berlin nach München pflastern. Aber Reportagen aus Ländern, die einem wirklich fremd sind, findet man kaum noch. Das Schicksal der Rohingyas, die Flüchtlinge auf Lesbos, die von Boko Haram entführten Schulmädchen in Nigeria, der Krieg in Äthiopien, die verzweifelten Versuche in Afghanistan, Reste einer Zivilgesellschaft zu retten, der Verfall des Libanon? Diese Art von Diversität scheint niemanden mehr zu interessieren, Bücher dazu findet man in den Besprechungen kaum, es gibt sie wohl auch immer weniger. Eine Ausnahme ist Marko Martins "Die letzten Tage von Hongkong" (bestellen), ein literarischer Reisebericht von einem Besuch in Hongkong während des Jahreswechsels 2019/2020, der dem in der taz rezensierenden Stephan Wackwitz "eine Art Blick in die Zukunft der Welt" beschert. Martin hat sich auch mit den Anführern der Demokratiebewegung getroffen, aber vor allem erzählt er vom privaten Leben der Stadt, in Hotels, Straßen, Clubs, Geschäfte, Restaurants, so Wackwitz, vom "halb erstickten Flüstern angesichts totalitärer Macht". Wer wissen will, was uns nach dem Ende des amerikanischen Zeitalters erwartet, hier erfährt er es, schreibt der wenig hoffnungsvolle Rezensent.

Es ist doch seltsam: Mit Büchern über Identität und Diversität könnte man vermutlich eine Straße von Berlin nach München pflastern. Aber Reportagen aus Ländern, die einem wirklich fremd sind, findet man kaum noch. Das Schicksal der Rohingyas, die Flüchtlinge auf Lesbos, die von Boko Haram entführten Schulmädchen in Nigeria, der Krieg in Äthiopien, die verzweifelten Versuche in Afghanistan, Reste einer Zivilgesellschaft zu retten, der Verfall des Libanon? Diese Art von Diversität scheint niemanden mehr zu interessieren, Bücher dazu findet man in den Besprechungen kaum, es gibt sie wohl auch immer weniger. Eine Ausnahme ist Marko Martins "Die letzten Tage von Hongkong" (bestellen), ein literarischer Reisebericht von einem Besuch in Hongkong während des Jahreswechsels 2019/2020, der dem in der taz rezensierenden Stephan Wackwitz "eine Art Blick in die Zukunft der Welt" beschert. Martin hat sich auch mit den Anführern der Demokratiebewegung getroffen, aber vor allem erzählt er vom privaten Leben der Stadt, in Hotels, Straßen, Clubs, Geschäfte, Restaurants, so Wackwitz, vom "halb erstickten Flüstern angesichts totalitärer Macht". Wer wissen will, was uns nach dem Ende des amerikanischen Zeitalters erwartet, hier erfährt er es, schreibt der wenig hoffnungsvolle Rezensent. In sehr fremde Welten blickt man auch mit den Texten von Maria Tumarkin in dem Band "Gewissheiten" (bestellen). Sie führt uns in Klassenzimmer, die nach dem Selbstmord zweier Schüler schwarz verhängt sind, in Gefängnisse und Flüchtlingslager. Menschliche Katastrophen, die sie eben nicht nutzt, um in Empathie und Gefühlen zu schwelgen. Vielmehr nähert sie sich den Ereignissen in collageartigen Texten, die an Swetlana Alexijewitschs Prosa geschult sind, und hinterfragt auf ihre ganz eigene Art Gewissheiten wie "Die Zeit heilt alle Wunden", so SZ-Kritiker Thomas Steinfeld, den dieses Buch stark beeindruckt hat. So unprätentiös und einfach wie Tumarkin, meint er, kann man nur über Dinge schreiben, über die man sehr lange nachgedacht hat.

In sehr fremde Welten blickt man auch mit den Texten von Maria Tumarkin in dem Band "Gewissheiten" (bestellen). Sie führt uns in Klassenzimmer, die nach dem Selbstmord zweier Schüler schwarz verhängt sind, in Gefängnisse und Flüchtlingslager. Menschliche Katastrophen, die sie eben nicht nutzt, um in Empathie und Gefühlen zu schwelgen. Vielmehr nähert sie sich den Ereignissen in collageartigen Texten, die an Swetlana Alexijewitschs Prosa geschult sind, und hinterfragt auf ihre ganz eigene Art Gewissheiten wie "Die Zeit heilt alle Wunden", so SZ-Kritiker Thomas Steinfeld, den dieses Buch stark beeindruckt hat. So unprätentiös und einfach wie Tumarkin, meint er, kann man nur über Dinge schreiben, über die man sehr lange nachgedacht hat.

Empfehlen möchten wir noch zwei Bücher, die zwar keine Reportagen sind, aber ganz sicher den Blick über den Tellerrand wagen: Eliot Weinbergers "Die Sterne" (bestellen), ein Blick in den Nachthimmel, der den für dlf kultur rezensierenden Dichter Nico Bleutge einiges über Meteore, antiken Mythen und moderne Naturwissenschaften lehrt. Und Cyril Hofsteins "Atlas der maritimen Geschichten und Legenden" (bestellen) mit 31 Abenteuergeschichten von den sieben Weltmeeren, die Kritiker Günter Wessel auf Geisterschiffe, zu Piraten, Riesenkalmaren, Wracks und Schätzen mitnehmen.

Empfehlen möchten wir noch zwei Bücher, die zwar keine Reportagen sind, aber ganz sicher den Blick über den Tellerrand wagen: Eliot Weinbergers "Die Sterne" (bestellen), ein Blick in den Nachthimmel, der den für dlf kultur rezensierenden Dichter Nico Bleutge einiges über Meteore, antiken Mythen und moderne Naturwissenschaften lehrt. Und Cyril Hofsteins "Atlas der maritimen Geschichten und Legenden" (bestellen) mit 31 Abenteuergeschichten von den sieben Weltmeeren, die Kritiker Günter Wessel auf Geisterschiffe, zu Piraten, Riesenkalmaren, Wracks und Schätzen mitnehmen. Der 1949 in Peking geborene Dichter Bei Dao war einer der führenden Köpfe der Oppositionsbewegung in China, bevor er als DAAD-Gast in Berlin vom Massaker auf dem Tianmenplatz überrascht wurde und im Exil blieb. In "Das Stadttor geht auf" (bestellen) erzählt er von seiner Jugend in Peking während des Großen Sprungs und der Kulturrevolution. Die Erfahrung der Demütigung und der allgegenwärtigen Angst übertragen sich bei der Lektüre ungefiltert auf den Dlf Kultur-Rezensenten Marko Martin, der das Buch auch empfiehlt, um das heutige China zu verstehen. Im Dlf ist Katharina Borchardt eher enttäuscht: Sie versteht nicht, wie ungerührt Bei Dao von den Massenverhaftungen und dem Hunger jener Jahre erzählt. Für den SZ-Rezensenten Tilman Spengler vermittelt jedoch gerade die Lakonie des Textes die Grausamkeit der Kulturrevolution, weil sie Platz für eigene Vorstellungen lässt, wenn er von der Verfolgung der Intellektuellen unter Mao, von den Gerüchen und Geräuschen im heimatlichen Hutong von Peking in den 1950ern bis 70ern liest. Dass Dao seine eigenen politischen Sünden aus dieser Zeit nicht verschweigt, obwohl er damals noch ein halbes Kind war rechnet er ihm hoch an. Gewünscht hätte er sich nur einen historischen Apparat, der dem deutschen Leser Details über den historischen Hintergrund vermittelt.

Der 1949 in Peking geborene Dichter Bei Dao war einer der führenden Köpfe der Oppositionsbewegung in China, bevor er als DAAD-Gast in Berlin vom Massaker auf dem Tianmenplatz überrascht wurde und im Exil blieb. In "Das Stadttor geht auf" (bestellen) erzählt er von seiner Jugend in Peking während des Großen Sprungs und der Kulturrevolution. Die Erfahrung der Demütigung und der allgegenwärtigen Angst übertragen sich bei der Lektüre ungefiltert auf den Dlf Kultur-Rezensenten Marko Martin, der das Buch auch empfiehlt, um das heutige China zu verstehen. Im Dlf ist Katharina Borchardt eher enttäuscht: Sie versteht nicht, wie ungerührt Bei Dao von den Massenverhaftungen und dem Hunger jener Jahre erzählt. Für den SZ-Rezensenten Tilman Spengler vermittelt jedoch gerade die Lakonie des Textes die Grausamkeit der Kulturrevolution, weil sie Platz für eigene Vorstellungen lässt, wenn er von der Verfolgung der Intellektuellen unter Mao, von den Gerüchen und Geräuschen im heimatlichen Hutong von Peking in den 1950ern bis 70ern liest. Dass Dao seine eigenen politischen Sünden aus dieser Zeit nicht verschweigt, obwohl er damals noch ein halbes Kind war rechnet er ihm hoch an. Gewünscht hätte er sich nur einen historischen Apparat, der dem deutschen Leser Details über den historischen Hintergrund vermittelt.  Ein echtes literarisches Ereignis sind die erstmals veröffentlichten "Tage- und Notizbücher" (bestellen) Patricia Highsmiths, die Herausgeberin Anna von Planta von 8000 auf gut 1300 Seiten eingedampft hat: Fünf Besprechungen in einer Woche, das gibt es nicht mehr so oft. Wild sind die Einträge zu Liebschaften und dem Partyleben im New York der 40er und 50er, staunt Tobias Gohlis in der Zeit, ebenso wild der Stil - "ekstatisch, aphoristisch". In der NZZ ist Rainer Moritz ganz erschlagen von der Intensität des Liebeslebens der Highsmith. Erfrischend findet Maike Albath in der SZ, mit welcher Freizügigkeit, Direktheit und Schärfe Highsmith schreibt, und zwar auch, ja gerade dann, wenn es um sie selbst geht - ihre sexuellen Erfahrungen, ihre Schwächen, ihren unendlichen Ehrgeiz. Später wird es dann für den Dlf-Rezensenten Uli Hofen schwer erträglich, wenn Highsmith ihren Ressentiments und ihrer Bitterkeit freien Lauf lässt. Heftige Kritik an der Herausgeberin gab es in der NZZ von Manuel Müller: Dass Highsmith eine notorische Antisemitin war, war zwar bekannt, trotzdem findet er die Auslassungen, zu denen sich die Herausgeberin entschlossen hat, mehr als problematisch.

Ein echtes literarisches Ereignis sind die erstmals veröffentlichten "Tage- und Notizbücher" (bestellen) Patricia Highsmiths, die Herausgeberin Anna von Planta von 8000 auf gut 1300 Seiten eingedampft hat: Fünf Besprechungen in einer Woche, das gibt es nicht mehr so oft. Wild sind die Einträge zu Liebschaften und dem Partyleben im New York der 40er und 50er, staunt Tobias Gohlis in der Zeit, ebenso wild der Stil - "ekstatisch, aphoristisch". In der NZZ ist Rainer Moritz ganz erschlagen von der Intensität des Liebeslebens der Highsmith. Erfrischend findet Maike Albath in der SZ, mit welcher Freizügigkeit, Direktheit und Schärfe Highsmith schreibt, und zwar auch, ja gerade dann, wenn es um sie selbst geht - ihre sexuellen Erfahrungen, ihre Schwächen, ihren unendlichen Ehrgeiz. Später wird es dann für den Dlf-Rezensenten Uli Hofen schwer erträglich, wenn Highsmith ihren Ressentiments und ihrer Bitterkeit freien Lauf lässt. Heftige Kritik an der Herausgeberin gab es in der NZZ von Manuel Müller: Dass Highsmith eine notorische Antisemitin war, war zwar bekannt, trotzdem findet er die Auslassungen, zu denen sich die Herausgeberin entschlossen hat, mehr als problematisch.

Und da wir gerade bei Schriftstellererinnerungen sind: Empfohlen werden auch der dritte Teil von Deborah Levys Autobiografie, "Ein eigenes Haus" (bestellen), mit seinem feministisch-kritischen Blick, und der von Agathe Novak-Lechevalier herausgegebene Band "Michel Houellebecq" (bestellen) mit Texten von und über den französischen Autor. Frühe Lyrik des 20-jährigen Houellebecq, Berichte von Kommilitonen über seine Wortkargheit schon zu Studienzeiten, die Zusammenarbeit mit Iggy Pop, aber auch Beiträgen von Julian Barnes oder Salman Rushdie oder der Email-Austausch mit seiner Verlegerin - alles das zeigt Dlf-Kritiker Dirk Fuhrig den "ausgebufften Strategen" Houellebecq und dem stark sympathisierenden Welt-Rezensenten Jan Küveler Aufschlussreiches über die "Houellebecqwerdung", die am besten bei einem Camembert mit Senf genossen werden sollte.

Und da wir gerade bei Schriftstellererinnerungen sind: Empfohlen werden auch der dritte Teil von Deborah Levys Autobiografie, "Ein eigenes Haus" (bestellen), mit seinem feministisch-kritischen Blick, und der von Agathe Novak-Lechevalier herausgegebene Band "Michel Houellebecq" (bestellen) mit Texten von und über den französischen Autor. Frühe Lyrik des 20-jährigen Houellebecq, Berichte von Kommilitonen über seine Wortkargheit schon zu Studienzeiten, die Zusammenarbeit mit Iggy Pop, aber auch Beiträgen von Julian Barnes oder Salman Rushdie oder der Email-Austausch mit seiner Verlegerin - alles das zeigt Dlf-Kritiker Dirk Fuhrig den "ausgebufften Strategen" Houellebecq und dem stark sympathisierenden Welt-Rezensenten Jan Küveler Aufschlussreiches über die "Houellebecqwerdung", die am besten bei einem Camembert mit Senf genossen werden sollte. Der in den USA lebende deutsche Journalist Daniel Schreiber erzählt in "Allein" (bestellen) von seinem Leben als schwuler Single-Mann während der Pandemie. Ein Ratgeber ist es nicht geworden, meldet dankbar Alex Rühle in der SZ. Vielmehr gehe es Schreiber generell um die Frage, warum es auch heute noch so enorm schwer ist, das Alleinsein nicht als "schambehaftetes Scheitern" wahrzunehmen. Das ist gut unterfüttert mit Berlant, Lyotard, Barthes und "sicher 40 anderen Philosophinnen, Soziologen, Psychologen", aber ganz organisch, lobt Rühle. Und wenn Schreiber am Ende beim Gärtnern landet, passt das irgendwie auch. Kim Kindermann sieht das im dlf ähnlich, in der taz lobt Kollegin Nina Apin die "angloamerikanisch" anmutende Lockerheit, mit der Schreiber Persönliches mit Theoretischem und Gesellschaftspolitischem verbindet.

Der in den USA lebende deutsche Journalist Daniel Schreiber erzählt in "Allein" (bestellen) von seinem Leben als schwuler Single-Mann während der Pandemie. Ein Ratgeber ist es nicht geworden, meldet dankbar Alex Rühle in der SZ. Vielmehr gehe es Schreiber generell um die Frage, warum es auch heute noch so enorm schwer ist, das Alleinsein nicht als "schambehaftetes Scheitern" wahrzunehmen. Das ist gut unterfüttert mit Berlant, Lyotard, Barthes und "sicher 40 anderen Philosophinnen, Soziologen, Psychologen", aber ganz organisch, lobt Rühle. Und wenn Schreiber am Ende beim Gärtnern landet, passt das irgendwie auch. Kim Kindermann sieht das im dlf ähnlich, in der taz lobt Kollegin Nina Apin die "angloamerikanisch" anmutende Lockerheit, mit der Schreiber Persönliches mit Theoretischem und Gesellschaftspolitischem verbindet.