Efeu - Die Kulturrundschau

Nahezu unhörbar hohe Frequenzen

Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.

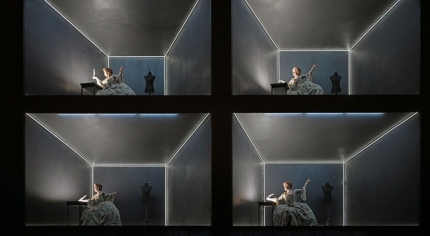

25.05.2024. In Cannes feierte der am dringlichsten erwartete Film des Festivals ganz am Schluss Premiere: Mohammad Rasoulofs "The Seed of the Sacred Fig", der die SZ mit seinem Porträt einer zerrissenen Familie beeindruckte, deren Töchter gegen das Mullah-Regime rebellieren. Die nachtkritik sieht gleich viermal Emilie du Châtelet in einer Mainzer Inszenierung von Kaija Saariahos Oper "Emilie". Die FAS freut sich über die Pino-Pascali-Retrospektive in der Fondazione Prada. Zeit online fragt am Beispiel Till Lindemanns, was eigentlich der Begriff Macht noch bedeutet. Und: der Streit um den Internationalen Literaturpreis des HKW geht weiter.

9punkt - Die Debattenrundschau

vom

25.05.2024

finden Sie hier

Film

In Cannes geht die diesjährige Ausgabe der Filmfestspiele ihrem Ende entgegen. Der vielleicht am dringlichsten erwartete Film steht ganz am Schluss: "The Seed of the Sacred Fig", die jüngste Regiearbeit des in filmreifer Manier aus seinem Heimatland geflohenen iranischen Regisseurs Mohammad Rasoulof. Das Familiendrama handelt von einem konservativen Richter und dessen rebellischen Töchtern. David Steinitz zeigt sich in der SZ beeindruckt: "Der Film zeigt viele echte, sehr brutale Internetvideos von Demonstrationen, und wie sie von den Behörden mit aller Gewalt zerschlagen werden. Blutüberströmte Menschen liegen am Boden, überall Knüppel und Schüsse und Rauch. Und weil die Töchter einem Mädchen helfen, das bei den Protesten verletzt wird, zieht sich der Riss, der durch die iranische Gesellschaft geht, bald auch durch die vierköpfige Familie. Wer steht auf wessen Seite? Gegenseitiges Misstrauen und Paranoia machen sich breit, der Schutzraum des friedlichen Zuhauses zerbricht immer mehr." Auch Marie-Luise Goldmann findet Gefallen an dem Film und erklärt ihn in der Welt zum Goldene-Palme-Mitfavoritin. In der FAZ kommentiert Marie Wiesner die politische Bedeutung des Cannes-Screenings des Films.

Auch Sean Bakers "Anora" kommt gut an bei der Kritik. Die Komödie um die Titelfigur, die als Stripperin einen Oligarchensohn umgarnt, beweist laut FAZ-Autorin Marie Wiesner ein weiteres Mal, dass Baker lieber zeigt, "was andere ihre Figuren mit großen Worten erklären lassen würden. Man muss genau hinsehen und jede Sekunde auskosten, um etwa das kurze Aufflackern stummen Entsetzens zu registrieren, das durch Anoras Blick huscht, als Ivan sehr viel Geld mit leichter Hand am Roulettetisch setzt - und verliert. (…) Wie ein Artist auf dem Drahtseil hält Baker bis zum Ende die Balance zwischen Komödienelementen und Sozialkritik, erinnert immer wieder daran, dass in Amerika zwar vor dem Gesetz alle gleich sind, ein teurer Anwalt am Ende aber doch für den entscheidenden Unterschied sorgen kann." Für critic.de schreibt Till Kadritzke über den Film, für filmstarts Christoph Petersen.

Mehr aus Cannes: In der FAS zieht ebenfalls Maria Wiesner bereits Ihr Festival-Resümee. Valerie Dirk bringt uns im Standard einige wichtige Zahlen der diesjährigen Ausgabe nahe. taz-ler Tim Caspar Boehme zufolge herrscht im Wettbewerb vor allem Ratlosigkeit. Jan Küveler schreibt in der Welt über Geschlechterkämpfe auf den Cannes-Leinwänden.

Auf Eskalierende Träume blickt perlentaucher-Autor André Malberg noch einmal auf die Kontroversen um die diesjährige Ausgabe der Kurzfilmtage Oberhausen und macht sich im Anschluss daran Gedanken über fragwürdige Traditionen linker Ästhetik: "Linke Ästhetik der Gegenwart, das ist nicht selten der ungehemmte und exklusiv männliche Geniekult der alten Rechten, zurückgekehrt als Sieg der totalen Selbstgerechtigkeit, die sich für pure Vernunft hält. Es ist eine Ästhetik, der man sich hingibt. Che Guevaras Antlitz, das berühmte Zwillenbild der Antifa, dessen Vorläufer und Derivate, revolutionärer Chic. Einer muss immer Goliath sein, wer es nicht ist, wird automatisch David. Und umgekehrt. Einer die Kuh, einer der Schlachter. Dabei passen beide Bilder in der Realität auf fast gar nichts, bilden sie realexistente Machtgefüge und -gefälle einzig als Pop Art gewordene Wohlfühlfantasie ab."

Weitere Artikel: Ken Loach und Mike Leigh, zwei Schwergewichte des britischen Autorenfilms, wollen, wie die FAZ berichtet, nicht länger Schirmherren des Londoner Phoenix Cinema sein - weil dort das vom Israelischen Staat geförderte "Seret Film Festival" stattfinden soll (mehr auch im Guardian). Der französische Sender BFMTV meldet, dass die Stadt Straßburg das Festival "Schalom Europe", eine Reihe mit israelischen Filmen, die hier seit 15 Jahren stattfindet, ohne Angabe von Gründen abgesagt hat. Der "Super Size Me"-Regisseur Morgan Spurlock ist gestorben, wie unter anderem der Standard meldet. In der taz interviewt Chris Schinke Guy Nattiv, den Regisseur des Biopics "Golda" über Golda Meir. Peter Praschl erinnert in der Welt an Spike Jonzes "Her". In der Welt spricht Martin Scholz mit "Furiosa"-Regisseur George Miller.

Besprochen werden Bernhard Sallmanns Essayfilm "Fluchtburg" (FAZ) und Todd Haynes' "May Dezember" (FAS).

Bühne

Weiteres: Lene Grösch wird neue Schauspieldirektorin am Staatstheater Nürnberg, meldet die FAZ. Besprochen werden Charlie Hübners Solo "Late Night Hamlet" am Deutschen Schauspielhaus Hamburg (nachtkritik), David Böschs Inszenierung von Simon Stephens' Sozialdrama "Maria" am Staatstheater Nürnberg (nachtkritik), Rebekka Davids "Elektra, wir müssen reden" am Staatstheater Braunschweig (nachtkritik) und Wolfgang Menardis Inszenierung von Joël Pommerats "Ich zittere (1 und 2)" am Theater Oberhausen (nachtkritik).

Literatur

Nach wie vor nicht ausdiskutiert ist Ronya Othmanns und Juliane Lieberts Insiderbericht über die Jurybesprechungen des Internationalen Literaturpreises. Nele Pollatschek arbeitet den Fall in der SZ noch einmal ausführlich auf - und schlägt sich, unter anderem bezugnehmend auf Privatnachrichten, die Othmann und Liebert bereits während der Jurysitzung verschickt hatten und die ihre Version der Ereignisse schützt, mit einigen Vorbehalten auf die Seite der Anklägerinnen: "Wenn sich zwei Parteien widersprechen, heißt das nicht, dass eine lügt - wahrscheinlich ist, dass alle das sagen, woran sie sich erinnern. Handfestere Belege als das HKW legen aber Othmann und Liebert vor." Auch, dass ausgerechnet Othmann und Liebert in Zukunft nicht mehr der Jury angehören werden, erscheint Pollatschek zumindest verdächtig: "Auf SZ-Anfrage beschreibt das HKW den Fakt, dass nicht alle Juroren wieder berufen wurden, korrekterweise als übliches Vorgehen. Dass es ausgerechnet die beiden trifft, die einen Regelverstoß wahrzunehmen meinten, ihn monierten, was zu einer Shortlist-Erweiterung führte, fällt auf. Man kann auf den Gedanken kommen, hier würden zwei verdrängt, weil sie auf die Regeln pochten."

Dirk Knipphals möchte sich in der taz nicht final auf eine Seite schlagen. Wichtiger wäre es aus seiner Sicht, in Zukunft die Arbeit von Preisjurys anders, nämlich transparenter, zu organisieren: "Bislang stürzen sich die Medien mit Porträts auf den Preisträger oder die Preisträgerin und hinterfragen den Entscheidungsprozess nicht weiter. Warum eigentlich nicht? Dafür, dass die internen Jurydebatten auch intern bleiben, gibt es, von der Jury aus gesehen, gute Gründe, keine Frage. Doch die große Aufmerksamkeit, die Juliane Liebert und Ronya Othmann rund um den Auswahlprozess erzeugt haben, wäre ein Indiz dafür, dass die Jury als Black Box aus Sicht der Öffentlichkeit und der Autor*innen, über die verhandelt wird, kaum mehr zeitgemäß ist. Auch wenn man noch keine abschließende Idee hat, wie man damit umgehen soll, sollte man das wahrnehmen."

Währenddessen rätselt das Feuilleton weiter, weshalb Jenny Erpenbeck in der amerikanischen Literaturszene derart hoch im Kurs steht. Sebastian Moll zieht in der taz die Möglichkeit in Betracht, "dass hier ein gewisser Voyeurismus am Werk sei, der sich an der Schwere der deutschen Erfahrung ergötzt, ein leicht perverses Flirten mit den Abgründen all dessen, was leicht als 'deutsch' zu erkennen ist: Sebalds Schreiben über die totale Zerstörung etwa, die Melancholie von Wim Wenders oder Anselm Kiefer, das grüblerische Malen von Gerhard Richter oder die mitunter düsteren und verstörenden Fotos von Wolfgang Tillmans, die am New Yorker MoMa vor zwei Jahren ein großer Hit waren." Andererseits, wendet der Autor selbst ein, könnte das Geheimnis auch schlicht darin bestehen, dass Erpenbeck "eine verdammt gute Erzählerin ist". In der FAS setzt sich Elena Witzeck mit dem Phänomen Erpenbeck auseinander, in der Welt Mara Delius.

Im Interview mit der Berliner Zeitung sind Erpenbeck und ihr Übersetzer Michael Hofmann äußerst harmonisch: "Wir teilen diese Kapitalismuskritik. Dass es im Leben auch um etwas anderes als um Geld und Gewinnmaximierung gehen sollte und man darüber nachdenkt, wie man aus diesem Konsumdenken rauskommt."

Weitere Artikel: Walter Kappacher, Schriftsteller und Büchnerpreisträger, ist tot, lesen wir auf Zeit Online. Ljubiša Tošić und Stefan Ender stellen im Standard die Veranstaltungsreihe "Literatur im Konzerthaus" im Wiener Konzerthaus vor. Olga Martynova beschäftigt sich in der FAZ mit Abraham Sutzkevers Lyrik. Gina Thomas verfasst in der FAZ einen Geburtstagsgruß an Alan Hollinghurst, der seinen 70. feiert. Novina Göhlsdorf besucht für die FAS die Starschriftstellerin Jhumpa Lahiri. Ueli Bernays rekonstruiert in der NZZ Georg Büchners Zürcher Jahre. Ebenfalls in der NZZ porträtiert Birgit Schmid Carolin Emcke, in deren Texten Schmid zufolge ein bisschen zu oft die eigene Betroffenheit ausgestellt wird. Richard Kämmerling verbringt für die Welt einen Tag mit dem Schriftsteller Thomas von Steinaecker.

Besprochen werden unter anderem Alexandra Stahls "Frauen, die beim Lachen sterben" (FAZ), Daniel Drepper und Lena Kampfs Rammstein-Buch "Row Zero" (FAS), Mareike Fallwickls "Und alle so still" (SZ) sowie Elmore Leonards "Letztes Gefecht am Saber River" (SZ).

Dirk Knipphals möchte sich in der taz nicht final auf eine Seite schlagen. Wichtiger wäre es aus seiner Sicht, in Zukunft die Arbeit von Preisjurys anders, nämlich transparenter, zu organisieren: "Bislang stürzen sich die Medien mit Porträts auf den Preisträger oder die Preisträgerin und hinterfragen den Entscheidungsprozess nicht weiter. Warum eigentlich nicht? Dafür, dass die internen Jurydebatten auch intern bleiben, gibt es, von der Jury aus gesehen, gute Gründe, keine Frage. Doch die große Aufmerksamkeit, die Juliane Liebert und Ronya Othmann rund um den Auswahlprozess erzeugt haben, wäre ein Indiz dafür, dass die Jury als Black Box aus Sicht der Öffentlichkeit und der Autor*innen, über die verhandelt wird, kaum mehr zeitgemäß ist. Auch wenn man noch keine abschließende Idee hat, wie man damit umgehen soll, sollte man das wahrnehmen."

Währenddessen rätselt das Feuilleton weiter, weshalb Jenny Erpenbeck in der amerikanischen Literaturszene derart hoch im Kurs steht. Sebastian Moll zieht in der taz die Möglichkeit in Betracht, "dass hier ein gewisser Voyeurismus am Werk sei, der sich an der Schwere der deutschen Erfahrung ergötzt, ein leicht perverses Flirten mit den Abgründen all dessen, was leicht als 'deutsch' zu erkennen ist: Sebalds Schreiben über die totale Zerstörung etwa, die Melancholie von Wim Wenders oder Anselm Kiefer, das grüblerische Malen von Gerhard Richter oder die mitunter düsteren und verstörenden Fotos von Wolfgang Tillmans, die am New Yorker MoMa vor zwei Jahren ein großer Hit waren." Andererseits, wendet der Autor selbst ein, könnte das Geheimnis auch schlicht darin bestehen, dass Erpenbeck "eine verdammt gute Erzählerin ist". In der FAS setzt sich Elena Witzeck mit dem Phänomen Erpenbeck auseinander, in der Welt Mara Delius.

Im Interview mit der Berliner Zeitung sind Erpenbeck und ihr Übersetzer Michael Hofmann äußerst harmonisch: "Wir teilen diese Kapitalismuskritik. Dass es im Leben auch um etwas anderes als um Geld und Gewinnmaximierung gehen sollte und man darüber nachdenkt, wie man aus diesem Konsumdenken rauskommt."

Weitere Artikel: Walter Kappacher, Schriftsteller und Büchnerpreisträger, ist tot, lesen wir auf Zeit Online. Ljubiša Tošić und Stefan Ender stellen im Standard die Veranstaltungsreihe "Literatur im Konzerthaus" im Wiener Konzerthaus vor. Olga Martynova beschäftigt sich in der FAZ mit Abraham Sutzkevers Lyrik. Gina Thomas verfasst in der FAZ einen Geburtstagsgruß an Alan Hollinghurst, der seinen 70. feiert. Novina Göhlsdorf besucht für die FAS die Starschriftstellerin Jhumpa Lahiri. Ueli Bernays rekonstruiert in der NZZ Georg Büchners Zürcher Jahre. Ebenfalls in der NZZ porträtiert Birgit Schmid Carolin Emcke, in deren Texten Schmid zufolge ein bisschen zu oft die eigene Betroffenheit ausgestellt wird. Richard Kämmerling verbringt für die Welt einen Tag mit dem Schriftsteller Thomas von Steinaecker.

Besprochen werden unter anderem Alexandra Stahls "Frauen, die beim Lachen sterben" (FAZ), Daniel Drepper und Lena Kampfs Rammstein-Buch "Row Zero" (FAS), Mareike Fallwickls "Und alle so still" (SZ) sowie Elmore Leonards "Letztes Gefecht am Saber River" (SZ).

Kunst

Weiteres: Bei monopol schreibt Sebastian Frenzel zum Tod des französisch-britischen Künstlers Marc Camille Chaimowicz. In der FAZ fragt sich Andreas Kilb, ob es wirklich so klug ist, die größten Publikumsrenner der Museumsinsel, das Ishtar-Tor und das Markttor von Milet, für 15-20 Jahre wegzusperren. Besprochen werden Elton Johns Fotosammlung im V&A (FAZ) und die Gucci-Modenschau in der Tate Modern (monopol).

Musik

Was bleibt ein Jahr später vom Fall Till Lindemann? Das fragt sich Dirk Peitz in der Zeit angesichts eines Buchs und zweier Podcasts, die sich mit den strafrechtlich nicht aufgegriffenen Vorwürfen gegen den Rammstein-Sänger beschäftigen. Ob die Geschichte #MeToo eher genützt oder geschadet habe, ist laut Peitz völlig offen. Es fehlen da schlicht die Kriterien. Ein Dorn im Auge ist dem Autor ein nicht unbedeutender Aspekt der Auseinandersetzung: "Eine echte Schwäche der Diskussion in Deutschland ist nun der zwanglose, wenig reflektierte Umgang mit dem Begriff Macht. Zunächst einmal ist Macht keine juristische oder gar strafrechtlich relevante Kategorie. Benutzt man das Wort also, erweitert man implizit mögliches Fehlverhalten etwa von Männern weit über das hinaus, wofür sie von einem Gericht verurteilt werden könnten. Das ist im Sinne einer Verbesserung der Geschlechtergerechtigkeit oder auch bloß einer Forderung nach Anstand und also anständigem Verhalten völlig richtig - bloß ist ebenso völlig unklar, was genau Macht sein soll. Dieser Begriff ist entgrenzt und entgrenzend, er kann alles und nichts bedeuten und seine Verwendung droht wahllos zu werden."

Wolfgang Sandner zeigt sich in der FAZ begeistert von den Liedern der chilenischen Sängerin Camila Meza, die im Sendesaal des Hessischen Rundfunks mit der hr-Bigband musiziert. Meza, weiß er zu berichten, ist "keine Agitatorin. Ähnlich wie bei Violeta Parra, der großen Volkssängerin, Liedermacherin und Sozialkritikerin ihres Landes, von der sie 'El amor' und 'En los jardines humanos' in ihr Programm aufgenommen hat, ist auch ihr Gesang, etwa wenn sie das überaus populäre 'Cucurrucucu Paloma' nur sich selbst auf der Gitarre begleitend und ohne allen Folklore-Kitsch interpretiert, mit einem Trauergestus umgeben, in den alles Leid der Menschheit eingewoben zu sein scheint. Hier singt sie mit einer Inbrunst, zugleich mit einem Nuancenreichtum bis in nahezu unhörbar hohe Frequenzen, die einem den Atem verschlagen." In der FR findet Stefan Michalzik ebenfalls Gefallen an der Kombination Meza-Bigband.

Außerdem: François-Xavier Roth, Dirigent des Kölner Gürzenich-Orchesters, lässt nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung seine Arbeit vorläufig ruhen, weiß Zeit Online. Robert Miessner freut sich in der taz auf die Musikfestivals des Sommers. Joachim Göres erklärt uns ebenfalls in der taz, was es mit "Rudelsingen" auf sich hat. Wolfgang Sandner gratuliert in der FAZ dem Jazz-Saxofonisten Marshall Allen zum 100. Geburtstag. Guido Holze stellt in der FAZ die Arbeit des Kulturkreises Taunus-Rhein-Main vor, der junge Musiker fördert. Das Klassikfestival Bad Kissingen experimentiert mit Techno, berichtet Eva-Maria Magel ebenfalls in der FAZ. In Berlin findet, wie Stefan Hochgesand in der Berliner Zeitung durchgibt, am Sonntag ein Konzert statt, das dem Gedenken an die Hamas-Geiseln gewidmet ist.

Besprochen werden Yaya Beys Album "Ten Fold" (taz), ein Konzert des Geräuschmusikers Fred Firth im Berliner Exploratorium (taz), ein von Yoel Gamzou dirigiertes Mahler-Konzert des Hessischen Staatsorchesters (FAZ), ein Konzert des HR-Sinfonieorchesters mit Werken von Mozart, Webern und Bruckner (FR), das Talking-Heads-Tributalbum "Everyone's Getting Involved: A Tribute to Talking Heads' Stop Making Sense" (SZ), ein Konzert der Wiener Symphoniker im Wiener Konzerthaus mit Musik von Mozart und Bruckner (Standard), ein Auftritt des Neoklassik-Soundkünstlers Nils Frahm im Linzer Brucknerhaus (Standard) und Dua Lipas Album "Radical Optimism" (FR).

Wolfgang Sandner zeigt sich in der FAZ begeistert von den Liedern der chilenischen Sängerin Camila Meza, die im Sendesaal des Hessischen Rundfunks mit der hr-Bigband musiziert. Meza, weiß er zu berichten, ist "keine Agitatorin. Ähnlich wie bei Violeta Parra, der großen Volkssängerin, Liedermacherin und Sozialkritikerin ihres Landes, von der sie 'El amor' und 'En los jardines humanos' in ihr Programm aufgenommen hat, ist auch ihr Gesang, etwa wenn sie das überaus populäre 'Cucurrucucu Paloma' nur sich selbst auf der Gitarre begleitend und ohne allen Folklore-Kitsch interpretiert, mit einem Trauergestus umgeben, in den alles Leid der Menschheit eingewoben zu sein scheint. Hier singt sie mit einer Inbrunst, zugleich mit einem Nuancenreichtum bis in nahezu unhörbar hohe Frequenzen, die einem den Atem verschlagen." In der FR findet Stefan Michalzik ebenfalls Gefallen an der Kombination Meza-Bigband.

Außerdem: François-Xavier Roth, Dirigent des Kölner Gürzenich-Orchesters, lässt nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung seine Arbeit vorläufig ruhen, weiß Zeit Online. Robert Miessner freut sich in der taz auf die Musikfestivals des Sommers. Joachim Göres erklärt uns ebenfalls in der taz, was es mit "Rudelsingen" auf sich hat. Wolfgang Sandner gratuliert in der FAZ dem Jazz-Saxofonisten Marshall Allen zum 100. Geburtstag. Guido Holze stellt in der FAZ die Arbeit des Kulturkreises Taunus-Rhein-Main vor, der junge Musiker fördert. Das Klassikfestival Bad Kissingen experimentiert mit Techno, berichtet Eva-Maria Magel ebenfalls in der FAZ. In Berlin findet, wie Stefan Hochgesand in der Berliner Zeitung durchgibt, am Sonntag ein Konzert statt, das dem Gedenken an die Hamas-Geiseln gewidmet ist.

Besprochen werden Yaya Beys Album "Ten Fold" (taz), ein Konzert des Geräuschmusikers Fred Firth im Berliner Exploratorium (taz), ein von Yoel Gamzou dirigiertes Mahler-Konzert des Hessischen Staatsorchesters (FAZ), ein Konzert des HR-Sinfonieorchesters mit Werken von Mozart, Webern und Bruckner (FR), das Talking-Heads-Tributalbum "Everyone's Getting Involved: A Tribute to Talking Heads' Stop Making Sense" (SZ), ein Konzert der Wiener Symphoniker im Wiener Konzerthaus mit Musik von Mozart und Bruckner (Standard), ein Auftritt des Neoklassik-Soundkünstlers Nils Frahm im Linzer Brucknerhaus (Standard) und Dua Lipas Album "Radical Optimism" (FR).

2 Kommentare