BuchLink: Aktuelle Leseproben.

In Kooperation mit den Verlagen (Info)

Kari Leibowitz: Wintern

Aus dem Amerikanischen von Nastasja Dresler. Der Winter ist schön! Die Winterzeit hält viel Schönes bereit. Doch sie schlägt vielen aufs Gemüt: Warum ringen die einen mit…

Joachim Scholtyseck: Henkel

Das 1876 von Fritz Henkel gegründete Unternehmen Henkel ist ein Kind des frühen Deutschen Kaiserreichs. Der steigende Lebensstandard der Bevölkerung erhöhte die Nachfrage…

Tomer Gardi: Liefern

Aus dem Hebräischen von und in Zusammenarbeit mit Anne Birkenhauer. Sie sind überall, wir sehen sie jeden Tag. Egal ob in Delhi, Tel Aviv, Buenos Aires, Istanbul oder Berlin,…

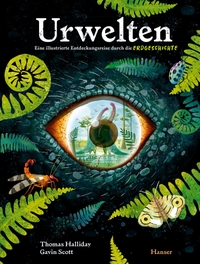

Thomas Halliday: Urwelten

Aus dem Englischen von Friedrich Pflüger. Mit Illustrationen von Gavin Scott. In diesem Buch reisen wir rückwärts durch 550 Millionen Jahre Erdgeschichte und besuchen die…

Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie

hier