Efeu - Die Kulturrundschau

Die Goldene Nadel von Kärnten

Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.

23.11.2019. Die NZZ blickt in die abgründigen Welten der arte-povera-Künstlerin Marisa Merz. Der Standard blickt auf Objekte im Blitzlicht. In Dlf Kultur fürchtet der Schriftsteller Boualem Sansal, dass die Islamisten in Algerien die Wahlen gewinnen. Der Filmdienst staunt über die lebendige Farbigkeit alter Filmplakate. Die taz lässt sich Popkritiker Simon Reynolds nicht als alten weißen Mann vermiesen. Und Peter Handke ist sich laut Standard sicher: "Wenn da irgendwas bleiben wird, dann werden das meine Sachen sein."

9punkt - Die Debattenrundschau

vom

23.11.2019

finden Sie hier

Kunst

Weitere Artikel: In einem sehr schönen Text beschreibt Andrea Köhler in der NZZ anlässlich einer großen Sophie-Calle-Retrospektive im Kunstmuseum Thun die Arbeitsweise der Künstlerin. Die taz dokumentiert einen Auszug aus der Trauerrede, die der Historiker Rolf Hosfeld auf den verstorbenen Berliner Fotografen Wolfgang Krolow hielt. Michael Wurmitzer begutachtet für den Standard die neue Hängung im Moma, die weiblichen und nichtwestlichen Künstlern mehr Raum gibt. Katie Fricas verbringt für Hyperallergic eine Woche in Yayoi Kusamas Infinity room.

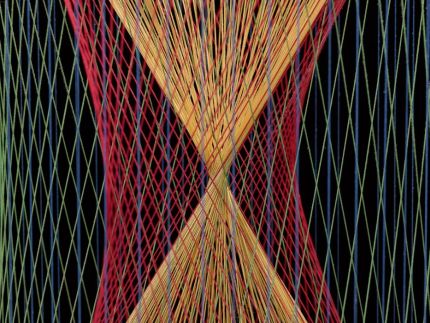

Besprochen werden Sophie-Yukiko Saint Laurents queeres Performance-Projekt "Here" im Bode-Museum (monopol), Tala Madanis Schau "Shit Moms" in der Wiener Secession (Standard), eine Ausstellung der Fotografien von Albert Watson in der Berliner Galerie Camera Work (Berliner Zeitung), eine Kirchner-Schau in der Neuen Galerie New York (Tagesspiegel), eine Performance der Gruppe "Iraqi Autumn" in Wien (hyperallergic), die Ausstellung "Horizontal Vertigo: WangShui" in der Julia Stoschek Collection in Berlin (hyperallergic) und die Ausstellung "Lebensmenschen" mit Werken des Maler-Ehepaars Marianne von Werefkin und Alexej von Jawlensky im Münchner Lenbachhaus (FAZ).

Literatur

Im Dlf Kultur spricht der Schriftsteller Boualem Sansal über die Lage in Algerien. Das Land befindet sich gerade mitten im Wahlkampf: "Die Islamisten warten derzeit auf den geeigneten Moment, an dem sie hervortreten und den Islam als Lösung für alle Probleme präsentieren könnten. Für Sansal steht viel auf dem Spiel: Es gehe um die Demokratie, um die Republik, um die Wirtschaft und um die Gleichheit von Mann und Frau."

Und noch ein paar News zu Peter Handke aus dem Standard, basierend auf einem APA-Ticker: "Peter Handke hat seine Nobelpreisrede bereits abgegeben... Sein erster offizieller Termin in Stockholm ist am 6. Dezember eine internationale Pressekonferenz." Ein Interview mit der APA habe er am Donnerstag abgebrochen, als die Rede auf seinen jugoslawischen Pass kam. Zuvor war sich Handke in diesem Interview sicher, dass er nach dem Nobelpreis nicht mehr mit hässlichen Vorwürfen behelligt wird: "Ich bin kein Prophet, aber die Schatten werden nicht bleiben. So war es ja auch immer mit den anderen Sachen, dem Ibsen-Preis, dem Heine-Preis. Danach war so eine seltsame Periode, als ob nie etwas geschehen wäre. Ich wurde dort und dort Ehrenbürger, ich habe die Goldene Nadel von Kärnten bekommen, ich wurde überall eingeladen. Es war, als ob nichts passiert wäre. Und es ist ja auch nichts passiert, in dem Sinn." Und Handke ist sich sicher: "Wenn irgendetwas bestehen bleiben wird von Geschriebenem zu diesen vom Westen verantworteten Kriegen - im Westen sind die Hauptschuldigen -, wenn da irgendwas bleiben wird, dann werden das meine Sachen sein." Zu Worten des Mitgefühls gegenüber den Opfern sei es nicht mehr gekommen, da Handke das Interview abbrach. Caroline Fletscher vom Tagesspiegel hat sich derweil in serbischen Zeitungen umgesehen: und ist auf die Meldung gestoßen, dass Nationalisten eine Handke-Büste in Srebrenica aufstellen möchten.

Weitere Artikel: Die Literarische Welt dokumentiert einen epischen Vortrag des irischen Schriftstellers Colm Tóibín über die Geschichte des Verhältnisses zwischen Irland und Europa. Seine Schlussbeobachtung: "Vielleicht wird es einen Romancier brauchen, um unsere beiden Geschichten zu erzählen." Michael Streitberg führt in der NZZ durch die Welt des zeitgenössischen japanischen Kriminalromans. Karl May war durchaus im Orient - wenn auch erst mit 60, wie Elmar Krekeler in den "Actionszenen der Weltliteratur" erzählt. Ralph Gerstenberg fragt im Literatur-Feature für Dlf Kultur nach, warum sich derzeit so viele Autoren in ihren Roman der alten Bundesrepublik widmen. Im Literarischen Leben der FAZ erzählt Christian Ewald, wie er noch in der "DeDeEr" seine bibliophile Katzengraben-Presse in Berlin-Köpenick gründete. Außerdem bringt die taz heute eine Literaturbeilage, die wir in den kommenden Tagen an dieser Stelle auswerten werden.

Besprochen werden unter anderem Neuübersetzungen von George Eliots "Middlemarch" (NZZ, Welt), Meg Wolitzers "Die Zehnjahrespause" (taz), R. O. Kwons "Die Brandstifter" (taz), Sabine Schulz' Neuübersetzung von J.G. Ballards "Crash" (taz), Salmen Gradowskis "Die Zertrennung" (Dlf Kultur), Andrej Platonows "Die glückliche Moskwa" (FR), Ivna Žics "Nachkommende" (Freitag), Jamel Brinkleys "Unverschämtes Glück" (SZ), Françoise Sagans "Die dunklen Winkel des Herzens" (Literarische Welt), Botho Strauß' "Zu oft umsonst gelächelt" (Literarische Welt) und Paul Stollers und Cheryl Olkes' "Im Schatten der Zauberer" (FAZ).

Diese und viele weitere Bücher erhalten Sie in unserem neuen Online-Bücherladen Eichendorff21. Mit jedem Kauf dort unterstützen Sie uns und machen somit unsere Arbeit möglich - Danke!

Und noch ein paar News zu Peter Handke aus dem Standard, basierend auf einem APA-Ticker: "Peter Handke hat seine Nobelpreisrede bereits abgegeben... Sein erster offizieller Termin in Stockholm ist am 6. Dezember eine internationale Pressekonferenz." Ein Interview mit der APA habe er am Donnerstag abgebrochen, als die Rede auf seinen jugoslawischen Pass kam. Zuvor war sich Handke in diesem Interview sicher, dass er nach dem Nobelpreis nicht mehr mit hässlichen Vorwürfen behelligt wird: "Ich bin kein Prophet, aber die Schatten werden nicht bleiben. So war es ja auch immer mit den anderen Sachen, dem Ibsen-Preis, dem Heine-Preis. Danach war so eine seltsame Periode, als ob nie etwas geschehen wäre. Ich wurde dort und dort Ehrenbürger, ich habe die Goldene Nadel von Kärnten bekommen, ich wurde überall eingeladen. Es war, als ob nichts passiert wäre. Und es ist ja auch nichts passiert, in dem Sinn." Und Handke ist sich sicher: "Wenn irgendetwas bestehen bleiben wird von Geschriebenem zu diesen vom Westen verantworteten Kriegen - im Westen sind die Hauptschuldigen -, wenn da irgendwas bleiben wird, dann werden das meine Sachen sein." Zu Worten des Mitgefühls gegenüber den Opfern sei es nicht mehr gekommen, da Handke das Interview abbrach. Caroline Fletscher vom Tagesspiegel hat sich derweil in serbischen Zeitungen umgesehen: und ist auf die Meldung gestoßen, dass Nationalisten eine Handke-Büste in Srebrenica aufstellen möchten.

Weitere Artikel: Die Literarische Welt dokumentiert einen epischen Vortrag des irischen Schriftstellers Colm Tóibín über die Geschichte des Verhältnisses zwischen Irland und Europa. Seine Schlussbeobachtung: "Vielleicht wird es einen Romancier brauchen, um unsere beiden Geschichten zu erzählen." Michael Streitberg führt in der NZZ durch die Welt des zeitgenössischen japanischen Kriminalromans. Karl May war durchaus im Orient - wenn auch erst mit 60, wie Elmar Krekeler in den "Actionszenen der Weltliteratur" erzählt. Ralph Gerstenberg fragt im Literatur-Feature für Dlf Kultur nach, warum sich derzeit so viele Autoren in ihren Roman der alten Bundesrepublik widmen. Im Literarischen Leben der FAZ erzählt Christian Ewald, wie er noch in der "DeDeEr" seine bibliophile Katzengraben-Presse in Berlin-Köpenick gründete. Außerdem bringt die taz heute eine Literaturbeilage, die wir in den kommenden Tagen an dieser Stelle auswerten werden.

Besprochen werden unter anderem Neuübersetzungen von George Eliots "Middlemarch" (NZZ, Welt), Meg Wolitzers "Die Zehnjahrespause" (taz), R. O. Kwons "Die Brandstifter" (taz), Sabine Schulz' Neuübersetzung von J.G. Ballards "Crash" (taz), Salmen Gradowskis "Die Zertrennung" (Dlf Kultur), Andrej Platonows "Die glückliche Moskwa" (FR), Ivna Žics "Nachkommende" (Freitag), Jamel Brinkleys "Unverschämtes Glück" (SZ), Françoise Sagans "Die dunklen Winkel des Herzens" (Literarische Welt), Botho Strauß' "Zu oft umsonst gelächelt" (Literarische Welt) und Paul Stollers und Cheryl Olkes' "Im Schatten der Zauberer" (FAZ).

Diese und viele weitere Bücher erhalten Sie in unserem neuen Online-Bücherladen Eichendorff21. Mit jedem Kauf dort unterstützen Sie uns und machen somit unsere Arbeit möglich - Danke!

Bühne

Besprochen werden David Martons Adaption von Allen Ginsbergs Langgedicht "Howl" an der Berliner Volksbühne ("David Marton begnügt sich mit einer lärmigen, flachen, selbstgenügsamen Feier der Sinnlosigkeit", ärgert sich Irene Bazinger in der FAZ, nachtkritik, Berliner Zeitung, Tagesspiegel), Ersan Mondtags Inszenierung von Sibylle Bergs "Hass-Triptychon - Wege aus der Krise" am Berlin im Gorki Theater (taz), der Zitate-Abend "Kanon" mit She She Pop am HAU Berlin (nachtkritik), Stephan Kimmigs Stück "Hekabe - Das Herz der Finsternis" nach Homer und Euripides am Deutschen Theater (nachtkritik), Emre Akals "Nur Ihr wisst ...", inszeniert vom Projekt Ayşe X Staatstheater am HochX München (nachtkritik) und Dariusch Yazdkhastis Adaption von Juli Zehs Roman "Neujahr" am Theater Bielefeld (nachtkritik).

Film

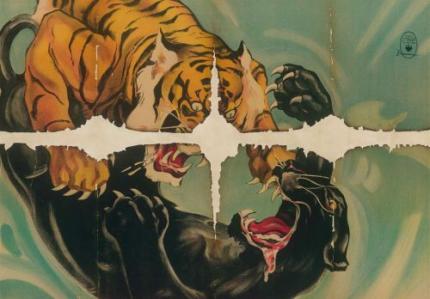

Als schlussendlich doch ziemlich zäh haben sich die Filmplakate aus den zwanziger- und dreißiger-Jahren erwiesen, die nun in der Ausstellung "Brandspuren - Filmplakate aus dem Salzstock" der Deutschen Kinemathek in Berlin ausgestellt werden: Im Zweiten Weltkrieg in ein Salzbergwerk eingelagert, überstanden sie dort einen Grubenbrand und blieben vierzig Jahre vor Ort, erzählt Fabian Tietke im Filmdienst. Schließlich wurden die nur in Fetzen vorliegenden Artefakte behutsam restauriert: "Bedenkt man die Historie der Plakate, kann man nicht umhin, von der lebendigen Farbigkeit der Abbildungen fasziniert zu sein. Die restaurierten Plakate legen die Spur in die Vergangenheit frei. ... Wie so oft führt die von den Kinemathek-Mitarbeitern Rolf Aurich und Georg Simbeni kuratierte Ausstellung hier Fäden zusammen, denen in den letzten Jahrzehnten nachgegangen worden war. Doch es bleiben zahlreiche lose Fäden: Die Geschichte des Filmplakats in Deutschland und die der Reklamezensur harren weiterer Bearbeitung." Der Werbefilm zur Ausstellung vermittelt einen kleinen Eindruck von der beeindruckenden Bergungsarbeit:

Weiteres: In der SZ staunt Alex Rühle: Bora Dagtekins aktueller Kassenerfolg "Das perfekte Geheimnis" ist eines von insgesamt 18 internationalen Remakes des italienischen Films "Perfetti Sconosciuti" aus dem Jahr 2016 - Weltrekord!

Besprochen werden Martin Scorseses "The Irishman" (Freitag), Thomas Ladenburgers Dokumentarfilm "Ich bin Anastasia" über eine Trans-Frau in der Bundeswehr (Sissy Mag, Dlf Kultur hat mit der porträtierten Frau gesprochen, eine Kurzversion des Films gibt es online beim WDR) Florian Koerner von Gustorfs Regiedebüt "Was gewesen wäre" (Tagesspiegel), Gavin Hoods Whistleblower-Drama "Official Secrets" (SZ, FAZ), Scheidungsfilme von Valentina Primavera und Noah Baumbach (Presse) und Mike Flanagans Stephen-King-Verfilmung "Doctor Sleep" (Standard, FR).

Architektur

Der Architekturwettbewerb für die Sanierung der Komischen Oper in Berlin ist geplatzt und muss wiederholt werden, meldet Rüdiger Schaper im Tagesspiegel. Barbara Happe begutachtet für die FAZ die Grabsteine einiger Bauhauskünstler und stellt fest, dass sie schlichte Steine bevorzugten.

Musik

Simon Reynolds' vielgescholtener "Conceptronica"-Aufsatz, in dem der Pophistoriker die Akademisierung gegenwärtiger elektronischer Musik auf einen Begriff zu bringen versucht (unser Resümee), schwelt auch weiterhin im Popdiskurs, wo sich nun erste Frontstellungen und Grenzziehungen abzeichnen: Julian Weber von der taz reicht es nämlich langsam mal mit der Abwatscherei des Essays (etwa von Daniel Gerhardt auf ZeitOnline und gestern Arno Raffeiner in der NZZ). Reynolds' Kritik sei zwar provokant, aber lesenswert: "Was Reynolds differenziert auseinandernimmt und mit Zitaten aus eigenen Interviews belegt, wird von den beiden ehemaligen Spex-Redakteuren reflexhaft und holzschnittartig in Kommentarform zurückgewiesen. ... Um Reynolds' berechtigte Kritik infrage zu stellen, spielt Arno Raffeiner, - ausgerechnet in der ultrakonservativen NZZ! -, auch noch die Arschkarte: alter weißer Mann! Dass nun der Autor mehrerer Grundlagenwerke des modernen Popdiskurses identitätspolitisch erfasst wird, ist einfach nur lächerlich."

Großen Gefallen findet FAZ-Kritiker Jan Wiele am postumen Leonard-Cohen-Album "Thanks for the Dance", das keineswegs eine Resterampe unfertiger Stücke darstelle. Im Gegenteil, die Aufnahmen entstanden noch in enger Zusammenarbeit mit Leonard Cohens Sohn Adam, der sich seinem Vater gegenüber verpflichtet hatte, die Rohfassungen der Stücke "musikalisch zu vollenden", was ihm auch gelungen sei. "Ganz deutlich wird das beim Flamenco von 'The Night of Santiago', einer Ballade, in der das lyrische Ich die Rolle eines Ritters auf Durchreise annimmt, der dabei schnell noch eine Frau glücklich macht. Erst sind es nur einzelne wilde Gitarrentöne, die dieses Abenteuer untermalen, dann im Refrain rhythmisches Klatschen und schließlich Chöre und donnernde Klavierakkorde, was ein bisschen an Rick Rubins Alterswerkproduktion für Johnny Cash erinnert." In der SZ schließt sich Joachim Hentschel völlig begeistert an, "so derart gut geworden" ist das Album. Wir hören rein:

Weitere Artikel: Corina Kolbe erinnert in einem großen Longread für die NZZ an den Dirigenten Hans Swarowsky, der in Nazi-Deutschland Auftrittsverbot hatte, in Krakau Chefdirigent des Philharmonischen Orchesters wurde und heute vor allem als Lehrmeister von Claudio Abbado, Zubin Mehta, Mariss Jansons und Giuseppe Sinopoli bekannt ist. Florian Friedman plaudert in der taz mit dem Deutschrap-Pionier Max Herre.

Besprochen werden Bruno Preisendörfers Buch "Als die Musik in Deutschland spielte. Reise in die Bachzeit" (taz), ein Abend mit vertonten Goethe-Gedichten mit Daniel Barenboim und dem West-Eastern Divan Orchestra (Tagesspiegel), ein Konzert des Pianisten Arcadi Volodos (NZZ), und das neue Coldplay-Album (Tagesspiegel, Standard).

Großen Gefallen findet FAZ-Kritiker Jan Wiele am postumen Leonard-Cohen-Album "Thanks for the Dance", das keineswegs eine Resterampe unfertiger Stücke darstelle. Im Gegenteil, die Aufnahmen entstanden noch in enger Zusammenarbeit mit Leonard Cohens Sohn Adam, der sich seinem Vater gegenüber verpflichtet hatte, die Rohfassungen der Stücke "musikalisch zu vollenden", was ihm auch gelungen sei. "Ganz deutlich wird das beim Flamenco von 'The Night of Santiago', einer Ballade, in der das lyrische Ich die Rolle eines Ritters auf Durchreise annimmt, der dabei schnell noch eine Frau glücklich macht. Erst sind es nur einzelne wilde Gitarrentöne, die dieses Abenteuer untermalen, dann im Refrain rhythmisches Klatschen und schließlich Chöre und donnernde Klavierakkorde, was ein bisschen an Rick Rubins Alterswerkproduktion für Johnny Cash erinnert." In der SZ schließt sich Joachim Hentschel völlig begeistert an, "so derart gut geworden" ist das Album. Wir hören rein:

Weitere Artikel: Corina Kolbe erinnert in einem großen Longread für die NZZ an den Dirigenten Hans Swarowsky, der in Nazi-Deutschland Auftrittsverbot hatte, in Krakau Chefdirigent des Philharmonischen Orchesters wurde und heute vor allem als Lehrmeister von Claudio Abbado, Zubin Mehta, Mariss Jansons und Giuseppe Sinopoli bekannt ist. Florian Friedman plaudert in der taz mit dem Deutschrap-Pionier Max Herre.

Besprochen werden Bruno Preisendörfers Buch "Als die Musik in Deutschland spielte. Reise in die Bachzeit" (taz), ein Abend mit vertonten Goethe-Gedichten mit Daniel Barenboim und dem West-Eastern Divan Orchestra (Tagesspiegel), ein Konzert des Pianisten Arcadi Volodos (NZZ), und das neue Coldplay-Album (Tagesspiegel, Standard).

2 Kommentare