Efeu - Die Kulturrundschau

Sicherlich alles gut gemeint

Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.

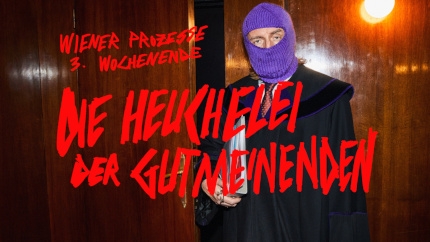

14.06.2024. Milo Rau klagt auf den Wiener Festwochen "Die Heuchelei der Gutmeinenden" an, die BDS unterstützen, der Standard berichtet. Die NZZ fragt, warum #metoo in Frankreich auf so viele Widerstände stößt. VAN lernt von Dirigent Vitali Alekseenok, wie man im Charkiwer Bombenhagel ein Musikfestival veranstaltet. Mit der für eine Auktion zerschlagenen Sammlung Renault ist das Zeitalter der sozialen Industriekultur in Frankreich wohl endgültig vorbei, mutmaßt die FAZ. Die Zeit ärgert sich über den Aufschwung nostalgischer DDR-Bücher. Die FAZ trauert um den japanischen Architekten Fumihiko Maki.

9punkt - Die Debattenrundschau

vom

14.06.2024

finden Sie hier

Bühne

Der Intendant der Wiener Festwochen, Milo Rau, stellt im Rahmen der "Wiener Prozesse" an diesem Wochenende "Die Heuchelei der Gutmeinenden" vor Gericht, der Standard tickert die Prozesstage: "Dabei werden unter anderem diese Fragen behandelt: Kein Platz für Palästina-Solidarität? Oder kein Platz für Antisemitismus? Dabei wird es auch um Kultur gehen, die in diesem Bereich besonders aktive Kampagne BDS unterstützt viele Pro-Palästina-Aktionen. Einer der Unterstützer wird auch beim Prozess aussagen." Karl Fluch fasst vor Beginn noch einmal zusammen: "BDS ist in der britischen Popmusik besonders aktiv: Elvis Costello, Jarvis Cocker, Robert Wyatt, Massive Attack, Portishead, Billy Bragg und hunderte andere stehen auf ihrer Seite. Die Unterstützung reicht von nebenbei geleisteten Unterschriften bis zur Rechtsaußen-Agitation des Pink-Floyd-Gründers Roger Waters, dazwischen stehen Popgranden wie Brian Eno. Das sind nicht alles Antisemiten, deren Nähe scheint vielen aber nichts auszumachen. Und BDS übt Druck aus."

Judith von Sternburg interviewt in der FR die Regisseurin Tatjana Gürbaca, die gerade an der Oper Frankfurt Fromental Halévys "La Juive" inszeniert, eine Geschichte um eine jüdische Familie, die zur Zeit des Konstanzer Konzils wegen Ketzerei hingerichtet werden soll, zur Frage der Aktualität der Oper: "Es muss immer eine Offenheit geben, dass das Publikum es über viele Zeiten hinweg lesen kann. 'La Juive' ist ein gutes Beispiel, weil Hálevy es aus seiner Zeit heraus gedacht hat, aber in die Zeit des Konstanzer Konzils 1414 verlegt. Er sagt: Es ist weit von uns entfernt, es ist total aktuell. (…) Ich glaube, dass die Oper eine Schule des Humanismus, der Emotionen und der Empathie ist. Auch weil wir auf mehreren Ebenen angesprochen werden. Wir sind nicht nur Konsumenten, wir sind aufgefordert, selbst mitzudenken und Schlüsse zu ziehen. Und es wird eben nicht nur der Verstand angesprochen, sondern auch die Emotion."

Weitere Artikel: Eine anonyme Mail hat Backstage Classical erreicht, Mitarbeitende des Staatstheaters Meiningen und des Landestheaters Eisenach beklagen ein "toxisches Arbeitsklima" unter dem Intendanten Jens Neundorff von Enzberg. Nun sollen erst einmal Gespräche abseits der Öffentlichkeit geführt werden, heißt es. In Köthen hat es ein Gespräch zu "Strukturen, Förderung und Netzwerken für den Tanz" mit allerhand bedeutenden Fachvertretern gegeben, berichtet Dorion Weickmann in der SZ. Ziel ist es, dass mehr Geld in dezentrale und diversitätsfördernde Projekte investiert wird.

Besprochen werden: Florentina Holzingers Inszenierung "Sancta" auf den Wiener Festwochen (FAZ), "The Kingdom" von Léa Tirabasso am Staatstheater Mainz (FAZ, FR), Peter Brooks "Tempest Project" auf den Wiener Festwochen (Standard) und Andriy Zholdaks Neuinszenierung von Beethovens "Fidelio" an der Oper Amsterdam (Van).

Film

Die Schriftstellerin Pascale Kramer denkt in der NZZ über den langanhalten Widerstand in Frankreich gegenüber #MeToo nach und warum gerade dort die Einforderung eines respektvollen Miteinanders und die Ansprache von Übergriffigkeiten auch als Angriff auf die französische Lebensweise angesehen wird - wovon sie sich selbst im übrigen gar nicht mal ausnimmt. Im Zuge dessen holt sie auch Bertrand Bliers Erotiksatire "Les Valseuses" von 1974 mit Gérard Depardieu aus dem Regal. "Zweifellos hat der französische Widerstand gegen #MeToo auch etwas mit dem Widerwillen zu tun, sich der amerikanischen Moral anzupassen", wofür dieser Film das beste Beispiel ist. "Depardieu ist in dem Film genial, heiss, mächtig, furchteinflößend, grenzenlos, selbst in seinen Rissen. Ich habe ... mich ungläubig vor dem Bildschirm gefragt, wie ich gegenüber einer jungen Frau von heute das Vergnügen rechtfertigen kann, das ich beim Schauen erneut empfinde. Es gibt keine Rechtfertigung. Außer dass man das Glück, das man dabei erlebt hat, sich so sehr von Moral und Verboten befreit zu fühlen, nie ganz verleugnen kann. Ein bestimmtes Frankreich dieser Zeit hat sich in der derben Geschichte gerne wiedererkannt. Depardieu selbst ist nie wirklich aus seiner Figur herausgekommen und wurde nach und nach zu ihrer schrecklichen Karikatur."

Der "Barbenheimer"-Effekt des letzten Jahres ist verflogen, den Kinos geht es nach einem desaströsen Mai nicht gut, schreibt Barbara Schweizerhof im Freitag. "Der Mai hat für das Box Office in den USA besondere Bedeutung, denn wenn im Frühsommer viele Menschen ins Kino gehen, sehen viele die Trailer für all die Filme, die den Rest des Jahres ins Kino kommen. Und gerade weil der Kinobesuch, wie überall betont wird, sowohl ein kulturelles wie ein soziales Ereignis ist, könnten leere Kinos im Mai einen dämpfenden Effekt auf die Stimmung des ganzen Jahres haben. ... Mittlerweile kalkuliert das potenzielle Publikum schon selbst, dass nur bestimmte Filme wirklich im Kino erlebt werden müssen, während man bei anderen getrost die paar Wochen abwarten kann, bis sie sich streamen lassen. Aber ob sich dieser Prozess wieder rückgängig machen lässt durch mehr Exklusivität der Kinoauswertung?"

Die Academy hat nach der Kritik, dass in ihrem Academy Museum in Los Angeles die jüdischen Gründungsväter von Hollywood keine Rolle spielen, ihre Ausstellung ergänzt - und erntet damit erneut Kritik, berichtet Susan Vahabzadeh in der SZ: "Die Ausstellung erscheint einigen Besuchern als Aneinanderreihung antisemitischer Stereotype. Es sei, heißt es in einem Brief der United Jewish Writers, der einzige Teil des Museums, der die Menschen, von denen er erzählt, nicht feiert. Stattdessen, so lautet der Vorwurf der Kritiker der Ausstellung, ginge es nur um ihre dunklen Seiten - Machtmissbrauch, autoritärer Führungsstil, Rassismus gegen Schwarze, Frauenfeindlichkeit. So seien sie nun einmal gewesen, verteidigen die einen die Ausstellung. Andere wundern sich aber, dass die Gründung Hollywoods nur unter diesen negativen Aspekten betrachtet werde, die Verfehlungen der jüdischen Studiochefs vorkämen, die aller anderen aber nicht." Das Los Angeles Magazine bringt mehr.

Außerdem: Die deutschen Filmproduzenten schlagen in Sachen Reform der Filmförderung mal wieder Alarm, berichtet Christian Meier in der Welt. Für die Welt plaudert Bari Weiss mit Jerry Seinfeld. Rüdiger Suchsland verabschiedet sich auf Artechock von Françoise Hardy als Schauspielerin (Nachrufe auf sie als Musikerin haben wir hier gesammelt).

Besprochen werden Daniela Völkers Dokumentarfilm "Der Schatten des Kommandanten" (Artechock, FAZ, mehr dazu bereits hier), Julio Torres' "Problemista" (Artechock, unsere Kritik), der neue Pixar-Animationsfilm "Alles steht Kopf 2" (FAZ, Artechock), Xavier Gens' Horrorfilm "Im Wasser der Seine" über einen Haifischangriff auf Paris (critic.de), die neuen Folgen der Netflix-Serie "Bridgerton" (NZZ), die neue "Star Wars"-Serie "The Acolyte" (Tsp), die zweite Staffel des "Game of Thrones"-Prequels "House of the Dragon" (TA) und die Serien-Neuverfilmung von "Aus Mangel an Beweisen" (Freitag).

Der "Barbenheimer"-Effekt des letzten Jahres ist verflogen, den Kinos geht es nach einem desaströsen Mai nicht gut, schreibt Barbara Schweizerhof im Freitag. "Der Mai hat für das Box Office in den USA besondere Bedeutung, denn wenn im Frühsommer viele Menschen ins Kino gehen, sehen viele die Trailer für all die Filme, die den Rest des Jahres ins Kino kommen. Und gerade weil der Kinobesuch, wie überall betont wird, sowohl ein kulturelles wie ein soziales Ereignis ist, könnten leere Kinos im Mai einen dämpfenden Effekt auf die Stimmung des ganzen Jahres haben. ... Mittlerweile kalkuliert das potenzielle Publikum schon selbst, dass nur bestimmte Filme wirklich im Kino erlebt werden müssen, während man bei anderen getrost die paar Wochen abwarten kann, bis sie sich streamen lassen. Aber ob sich dieser Prozess wieder rückgängig machen lässt durch mehr Exklusivität der Kinoauswertung?"

Die Academy hat nach der Kritik, dass in ihrem Academy Museum in Los Angeles die jüdischen Gründungsväter von Hollywood keine Rolle spielen, ihre Ausstellung ergänzt - und erntet damit erneut Kritik, berichtet Susan Vahabzadeh in der SZ: "Die Ausstellung erscheint einigen Besuchern als Aneinanderreihung antisemitischer Stereotype. Es sei, heißt es in einem Brief der United Jewish Writers, der einzige Teil des Museums, der die Menschen, von denen er erzählt, nicht feiert. Stattdessen, so lautet der Vorwurf der Kritiker der Ausstellung, ginge es nur um ihre dunklen Seiten - Machtmissbrauch, autoritärer Führungsstil, Rassismus gegen Schwarze, Frauenfeindlichkeit. So seien sie nun einmal gewesen, verteidigen die einen die Ausstellung. Andere wundern sich aber, dass die Gründung Hollywoods nur unter diesen negativen Aspekten betrachtet werde, die Verfehlungen der jüdischen Studiochefs vorkämen, die aller anderen aber nicht." Das Los Angeles Magazine bringt mehr.

Außerdem: Die deutschen Filmproduzenten schlagen in Sachen Reform der Filmförderung mal wieder Alarm, berichtet Christian Meier in der Welt. Für die Welt plaudert Bari Weiss mit Jerry Seinfeld. Rüdiger Suchsland verabschiedet sich auf Artechock von Françoise Hardy als Schauspielerin (Nachrufe auf sie als Musikerin haben wir hier gesammelt).

Besprochen werden Daniela Völkers Dokumentarfilm "Der Schatten des Kommandanten" (Artechock, FAZ, mehr dazu bereits hier), Julio Torres' "Problemista" (Artechock, unsere Kritik), der neue Pixar-Animationsfilm "Alles steht Kopf 2" (FAZ, Artechock), Xavier Gens' Horrorfilm "Im Wasser der Seine" über einen Haifischangriff auf Paris (critic.de), die neuen Folgen der Netflix-Serie "Bridgerton" (NZZ), die neue "Star Wars"-Serie "The Acolyte" (Tsp), die zweite Staffel des "Game of Thrones"-Prequels "House of the Dragon" (TA) und die Serien-Neuverfilmung von "Aus Mangel an Beweisen" (Freitag).

Musik

In VAN erzählt der Dirigent Vitali Alekseenok von seiner Reise nach Charkiw, wo er das KharkivMusicFest als künstlerischer Leiter vorbereitete und in einem Konzertbunker unter der Oper durchführte - während russische Bomben auf die Stadt niedergingen. Es waren "zehn intensive Tage in dieser Stadt, die trotz der schrecklichen Begleiterscheinungen des Krieges erfüllt war von glühendem Spätfrühling, Hunderttausenden von Menschen, die trotz allem versuchten, ihr normales Leben zu leben. ... Manchmal konnten wir bei den Proben die Sirenen hören. Auf meine fragenden Blicke nickten die Musiker kurz: 'Wir arbeiten weiter.' Im Operngebäude waren wir relativ sicher, und wirkliche Sicherheit gibt es in Charkiw nirgends, also war es besser, sich einfach auf die Arbeit zu konzentrieren. In den Pausen schauten alle auf ihre Telefone und lasen die Militärnachrichten. ... Während der Konzerte vergaßen einige den Schrecken und kehrten zum normalen Leben zurück, andere konnten ihre Tränen nicht zurückhalten und fanden endlich Erleichterung. Die Menschen konnten Emotionen zulassen, sie konnten erleben, was mit ihnen geschah."

Weitere Artikel: Elena Lynch stellt auf Zeit Online das Belfaster Trio Kneecap vor. Johann Voigt porträtiert in der taz den Rapper Pashanim. Merle Krafeld spricht für VAN mit dem in Rente gehenden Schulleiter Klaus Haage, der in den letzten 16 Jahren eng mit dem Klavier-Festival Ruhr zusammengearbeitet hat. Ebru Taşdemir spricht für den Freitag mit Lena Kampf und Daniel Drepper, die über die MeToo-Vorwürfe gegen Till Lindemann von Rammstein ein Buch geschrieben haben. Arno Lücker vergleicht für VAN Interpretationen des ersten Klavierquartetts von Mélanie Bonis. Die Version des Ensembles Louise Farrenc gefällt ihm am besten:

Besprochen werden Kamasi Washingtons Jazzalbum "Fearless Movement" (FR, mehr dazu bereits hier und dort), Teodor Currentzis' Aufführung von Benjamin Brittens "War Requiem" mit dem SWR-Symphonieorchester (SZ), ein Konzert von Anne Sophie Mutter in Wien (Presse), ein Konzert der Geigerin Janine Jansen in Zürich (NZZ), ein dreitäger Konzertzyklus der Violinistin Patricia Kopatchinskaja (FAZ) und Garth Erasmus' Jazzalbum "Threnody for the Khoisan" (taz).

Weitere Artikel: Elena Lynch stellt auf Zeit Online das Belfaster Trio Kneecap vor. Johann Voigt porträtiert in der taz den Rapper Pashanim. Merle Krafeld spricht für VAN mit dem in Rente gehenden Schulleiter Klaus Haage, der in den letzten 16 Jahren eng mit dem Klavier-Festival Ruhr zusammengearbeitet hat. Ebru Taşdemir spricht für den Freitag mit Lena Kampf und Daniel Drepper, die über die MeToo-Vorwürfe gegen Till Lindemann von Rammstein ein Buch geschrieben haben. Arno Lücker vergleicht für VAN Interpretationen des ersten Klavierquartetts von Mélanie Bonis. Die Version des Ensembles Louise Farrenc gefällt ihm am besten:

Besprochen werden Kamasi Washingtons Jazzalbum "Fearless Movement" (FR, mehr dazu bereits hier und dort), Teodor Currentzis' Aufführung von Benjamin Brittens "War Requiem" mit dem SWR-Symphonieorchester (SZ), ein Konzert von Anne Sophie Mutter in Wien (Presse), ein Konzert der Geigerin Janine Jansen in Zürich (NZZ), ein dreitäger Konzertzyklus der Violinistin Patricia Kopatchinskaja (FAZ) und Garth Erasmus' Jazzalbum "Threnody for the Khoisan" (taz).

Kunst

So richtig glücklich ist Georg Imdahl mit der Austellung 'In Motion' des Deutschen Fußballmuseums Dortmund nicht. Von Warwara Stepanowa bis Josephine Henning werden 175 Arbeiten ausgestellt, die den Fußball zum Thema haben - aber nur als digitale Reproduktionen: "Sicherlich alles gut gemeint. Wahrscheinlich sollte man aber gar nicht mit den Erwartungen eines Fußballfans in dieses 'Raumerlebnis für alle Sinne' eintauchen, kommt aber auch als Kunstfan nur bedingt auf seine Kosten, weil man Malerei eben doch lieber im Original sieht. Immerhin, das Aufgebot steht, und im hervorragenden Katalog wird es kompetent und detailliert erklärt. Es gäbe eigentlich eine großartige Ausstellung her, wenn die Kunst ganz einfach Kunst sein dürfte."

In Frankreich sorgt eine Auktion mit Kunstwerken aus der Sammlung des Autoherstellers Renault für Empörung, Bettina Wohlfarth erklärt in der FAZ wieso: "Die Sammlung Renault ist nicht mit anderen Unternehmenskollektionen zu vergleichen, die in erster Linie prestigevolles Investment sind. Sie geht auf die späten Sechzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts zurück, als ein kunstbegeisterter Abteilungsleiter bei Renault, Claude Renard, in den Vereinigten Staaten die Idee von Kunstwerken am Arbeitsplatz entdeckte und nach Frankreich brachte." Unter anderem holte er Victor Vasarely ins Unternehmen, der das Rauten-Logo des damals staatlichen Unternehmens schuf, "das wie kein anderes in Frankreich die Idee einer sozial ausgerichteten französischen Industriekultur verkörperte." Den Künstlern war einst zugesichert worden, dass die Werke im Sammlungsverbund verbleiben, eine rechtliche Überprüfung der Veräußerung hat diesbezüglich allerdings nichts ergeben. Die Sammlung ist nun also nicht mehr vollständig, sondern in alle Himmelsrichtungen verstreut, beklagt Wohlfarth.

Die Staatlichen Museen Berlin geben vierzig Jahre nach dem Erwerb nun mehr als zwanzig antike Vasen an Italien zurück, berichtet Nikolaus Bernau im Tagesspiegel : "Der Grund nach der einstigen Euphorie: Für vier Hauptstücke lässt sich durch Polaroidfotos ziemlich eindeutig belegen, dass sie einer Raubgrabung vor 1972 wohl im nördlichen Apulien entstammen. Auch für die anderen Objekte aus den fragwürdigen Geschäften des 1995 aufgeflogenen Antikenhändlers Giacomo Medici muss von einer Raubgrabung ausgegangen werden." Die italienischen Antikenbehörden übersenden nun Leihgaben nach Berlin, die stattdessen ausgestellt werden können.

Weiteres: Monopol gibt Tipps, was man bei der Art Basel nicht verpassen darf, und führt ein Interview mit dem Galeristen Anton Janizewski.

In Frankreich sorgt eine Auktion mit Kunstwerken aus der Sammlung des Autoherstellers Renault für Empörung, Bettina Wohlfarth erklärt in der FAZ wieso: "Die Sammlung Renault ist nicht mit anderen Unternehmenskollektionen zu vergleichen, die in erster Linie prestigevolles Investment sind. Sie geht auf die späten Sechzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts zurück, als ein kunstbegeisterter Abteilungsleiter bei Renault, Claude Renard, in den Vereinigten Staaten die Idee von Kunstwerken am Arbeitsplatz entdeckte und nach Frankreich brachte." Unter anderem holte er Victor Vasarely ins Unternehmen, der das Rauten-Logo des damals staatlichen Unternehmens schuf, "das wie kein anderes in Frankreich die Idee einer sozial ausgerichteten französischen Industriekultur verkörperte." Den Künstlern war einst zugesichert worden, dass die Werke im Sammlungsverbund verbleiben, eine rechtliche Überprüfung der Veräußerung hat diesbezüglich allerdings nichts ergeben. Die Sammlung ist nun also nicht mehr vollständig, sondern in alle Himmelsrichtungen verstreut, beklagt Wohlfarth.

Die Staatlichen Museen Berlin geben vierzig Jahre nach dem Erwerb nun mehr als zwanzig antike Vasen an Italien zurück, berichtet Nikolaus Bernau im Tagesspiegel : "Der Grund nach der einstigen Euphorie: Für vier Hauptstücke lässt sich durch Polaroidfotos ziemlich eindeutig belegen, dass sie einer Raubgrabung vor 1972 wohl im nördlichen Apulien entstammen. Auch für die anderen Objekte aus den fragwürdigen Geschäften des 1995 aufgeflogenen Antikenhändlers Giacomo Medici muss von einer Raubgrabung ausgegangen werden." Die italienischen Antikenbehörden übersenden nun Leihgaben nach Berlin, die stattdessen ausgestellt werden können.

Weiteres: Monopol gibt Tipps, was man bei der Art Basel nicht verpassen darf, und führt ein Interview mit dem Galeristen Anton Janizewski.

Architektur

Der japanische Architekt Fumihiko Maki ist mit 95 Jahren gestorben, meldet die FAZ. Zentral für sein Werk ist der japanische Begriff des "oku", der sowohl "privat" als auch "erhaben" meint, lesen wir: "Der Pritzker-Preisträger von 1993 stellte bei seinen Entwürfen nach eigenem Bekunden die 'Menschen und ihr Erleben von Kultur' in den Mittelpunkt. Das feine Spiel von Licht und Schatten, die Balance der Raumsequenzen, sanfte Übergänge zwischen Innen- und Außenräumen und Makis exquisiter Sinn für Details und Materialien zeichnen sein Werk aus. Das Phänomen des 'Oku' jedoch offenbart sich erst, wenn man sich in Makis Räumen bewegt. Denn 'Oku' ist auch ein Antrieb der Raum-Erkundung. Die spezifische Atmosphäre der makischen Gebäude gründet auf einer einfachen Materialpalette kombiniert mit einem Repertoire der Raumkunst, das mühelos die klassische Moderne mit Elementen der japanischen Architekturtradition verbindet." In wenigen Tagen wird sein letzter Bau eröffnet, das Museum Reinhard Ernst in Wiesbaden (mehr hier).

Literatur

Adam Soboczynski ärgert sich in der Zeit, dass im englischsprachigen Raum aktuell ausgerechnet jene deutschen Bücher über die DDR auf reges Interesse stoßen, die über weite Strecken ein geradezu nostalgisches Bild der damaligen Zeit zeichnen: Katja Hoyers "Diesseits der Mauer. Eine neue Geschichte der DDR", Brigitte Reimanns neu entdeckter Ost-West-Roman "Die Geschwister" von 1963 und Jenny Erpenbecks "Kairos". Erpenbecks amerikanische Verlegerin Barbara Epler deutet dieses Interesse damit, dass die DDR für viele anglophone Leser eben eine "terra incognita" sei: Lange Zeit "habe sich niemand sonderlich für die Vergangenheit der untergegangenen Länder interessiert. Das habe sich geändert, auch weil eine jüngere Generation den Westen heute kritischer betrachte - und natürlich stehe Jenny Erpenbeck für diesen kritischen Blick. ... Wer international derzeit nicht entdeckt wird, sind die einst von der Diktatur verfolgten, in den Knast gesteckten oder ausgestoßenen Schriftsteller wie Wolfgang Hilbig, Jürgen Fuchs oder Sarah Kirsch. Der Zeitgeist spricht gegen sie. Sie standen für das freie Wort ein und sind, jedenfalls publizistisch besehen, heute die Verlierer der Geschichte."

Weiteres: Michael Pilz porträtiert für die Welt die Comicautorin Josephine Mark, die existenzielle Themen kindgerecht aufbereitet. Besprochen werden unter anderem Charles Burns' Comic "Daidalos" (taz), neue Sachbücher, darunter Judith Kaspers "'Land und Streit'. Spuren der Nachlese" (FAZ), und neue Kinder- und Jugendbücher, darunter Oskar Kroons "Gurke und die Unendlichkeit" (SZ). Mehr ab 14 Uhr in unserer aktuellen Bücherschau.

Weiteres: Michael Pilz porträtiert für die Welt die Comicautorin Josephine Mark, die existenzielle Themen kindgerecht aufbereitet. Besprochen werden unter anderem Charles Burns' Comic "Daidalos" (taz), neue Sachbücher, darunter Judith Kaspers "'Land und Streit'. Spuren der Nachlese" (FAZ), und neue Kinder- und Jugendbücher, darunter Oskar Kroons "Gurke und die Unendlichkeit" (SZ). Mehr ab 14 Uhr in unserer aktuellen Bücherschau.

Kommentieren