Efeu - Die Kulturrundschau

Wenn der Lebensekel dich packt

Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.

13.06.2024. Die Filmkritiker schauen irritiert zu, wenn Daniela Völker in "Der Schatten des Kommandanten" die Tochter der Auschwitz-Überlebenden Anita Lasker-Wallfisch und die Nachfahren des KZ-Kommandanten Rudolf Höß aufeinander treffen lässt. In der taz blicken der ukrainische Filmemacher Oleksiy Radynski und Hito Steyerl auf die kolonialen Hintergründe der russischen Gasgeschäfte. Der Tagesspiegel bewundert die Liaison von japanischer Moderne und amerikanischem Utilitarismus im neuen Reinhard Ernst Museum in Wiesbaden. Und alle trauern um Françoise Hardy, die so zart und zivilisationskritisch hauchte.

9punkt - Die Debattenrundschau

vom

13.06.2024

finden Sie hier

Film

Daniela Völkers Dokumentarfilm "Der Schatten des Kommandanten" lässt die Tochter der Auschwitz-Überlebenden Anita Lasker-Wallfisch und die Nachfahren des KZ-Kommandanten Rudolf Höß in den Auschwitz-Gedenkstätten aufeinander treffen. Dessen Sohn Hans Jürgen Höss (Schreibweise des Nachnamens geändert) verbrachte seine Kindheit in einem Haus neben Konzentrationslager und konfrontiert sich in diesem Film offenbar zum ersten Mal überhaupt mit den Taten seines Vaters, nachdem er sie sich sein Leben lang vom Leib gehalten hat. Der Regisseurin geht es dabei "um die verstörende und aufwühlende Frage: Wie hat es der Sohn des Massenmörders geschafft, sich ein Leben lang an die Illusion von der eigenen Unbefangenheit zu klammern", schreibt Stefan Willeke in der Zeit. "Die frappierende Unmündigkeit, die sich in der Haltung des Sohnes zeigt, würde man einem Außerirdischen zugestehen, der nie von Auschwitz gehört hat. Aber einem Kind des Schlächters?"

"Diese Art der grotesken Verdrängung war und ist in Deutschland keine Seltenheit, und obwohl mit Sicherheit ein extremer Fall, gibt es in vielen Familien ähnlich widersprüchliche Erzählungen", schreibt Nicolas Freund in der SZ. "Die Dokumentation ist in dieser Hinsicht auch exemplarisch. 'The Zone of Interest' zeigte die Täter in ihrer Lügenidylle, 'Der Schatten des Kommandanten' zeigt nun die Lügen, mit denen sich die folgende Generation zum eigenen Schutz immunisierte. 'Es belastet einen doch gewaltig', sagt Hans Jürgen Höss dann schließlich einmal." Diesen Momenten im Film hätte FR-Kritiker Daniel Kothenschulte "mehr Leinwandzeit und eine tiefere psychologische Betrachtung" gewünscht. "Was macht es mit Kindern, die ihren Vater durch eine Hinrichtung verlieren? Man staunt über die leuchtenden Augen, wenn der greise Höß-Sohn seine Erinnerungen teilt. Wer würde tatsächlich mit einer vorsichtigen, immer noch etwas kindlichen Stimme sagen: 'Ich hatte eine wirklich schöne Kindheit in Auschwitz'?"

Außerdem: Patrick Heidmann spricht für den Tagesspiegel mit Julio Torres' (bei uns besprochenen) Debütfilm "Problemista". Annett Scheffel erzählt in der SZ von ihrem Besuch bei den Pixar Studios in Kalifornien, deren neuen Animationsfilm "Alles steht Kopf 2" Tim Caspar Boehme (taz), Katrin Nussmayr (Presse) und Daniel Kothenschulte (FR) besprechen.

Besprochen werden Nele Wohlatz' "Sleep With Your Eyes Open" (Perlentaucher), Otto Teischels essayistisches Filmbuch "Im Kino des Lebens" (FD), Henning Beckhoffs Dokumentarfilm "Fossil" über Tagebaukumpels (Zeit), Nikolaj Arcels Historiendrama "King's Land" mit Mads Mikkelsen (Freitag) und das Apple-Gerichtsdrama "Aus Mangel an Beweisen" mit Jake Gyllenhaal (Welt).

Literatur

Alexander Cammann fordert in der Zeit die Stadt Frankfurt auf, die zum Verkauf stehende Villa Unseld von Suhrkamp zu übernehmen: "Schließlich ist Siegfried Unseld die zentrale kulturelle Figur Frankfurts nach 1945 gewesen. ... Die Villa in der Klettenbergstraße als öffentliches Siegfried-Unseld-Haus, sein Literaturmuseum mit Fotos und Dokumenten aus dem Marbacher Literaturarchiv, für das Lesepublikum und womöglich auch für künftige Kritikerempfänge - die Bürger Frankfurts schulden es ihrem Siegfried einfach."

Außerdem: Stefan Weiss plaudert für den Standard mit der Schriftstellerin Sibylle Berg, der mit der Satirepartei "Die Partei" der Sprung ins EU-Parlament geglückt ist. Miguel de la Riva staunt in der FAZ über den Erfolg des Antiquars Klaus Willibrand auf Social Media.

Besprochen werden unter anderem Ingo Schulzes "Zu Gast im Westen" (FR) sowie Gerald Richters und Marian Kretschmers Comic-Biografie "Die sieben Leben des Stefan Heym" (FAZ). Mehr ab 14 Uhr in unserer aktuellen Bücherschau.

Außerdem: Stefan Weiss plaudert für den Standard mit der Schriftstellerin Sibylle Berg, der mit der Satirepartei "Die Partei" der Sprung ins EU-Parlament geglückt ist. Miguel de la Riva staunt in der FAZ über den Erfolg des Antiquars Klaus Willibrand auf Social Media.

Besprochen werden unter anderem Ingo Schulzes "Zu Gast im Westen" (FR) sowie Gerald Richters und Marian Kretschmers Comic-Biografie "Die sieben Leben des Stefan Heym" (FAZ). Mehr ab 14 Uhr in unserer aktuellen Bücherschau.

Architektur

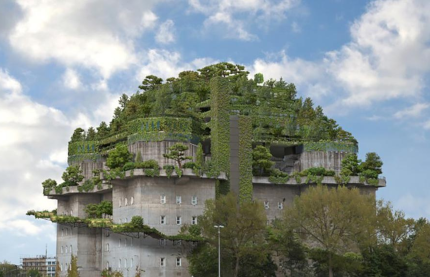

Einst Hochbunker der NS-Zeit, dann von Axel Springer, Galerien und Clubs genutzt - aber den Unternehmer Mathias Müller-Using störte der Betonkotz am Heiligengeistfeld in Hamburg rein optisch und so ersann er mit Architektur- und Ingenieurbüros einen megalomanen Plan, der nun, zehn Jahre später, Gestalt angenommen hat, staunt Hanno Rauterberg in der Zeit. Umrundet von Treppen, mit üppigen Aufbauten und noch mehr Pflanzen versehen, steht Rauterberg die "Idee der Allbeherrschbarkeit" der Nazis vor Augen: Ein Hotel, Restaurant, Bar, Cafe, ein Shop, eine riesige Veranstaltungshalle, alles findet hier Platz. "Doch interessanterweise bekommt die Ästhetik des Improvisierten hier einen anderen Hallraum, immer steht einem zugleich die NS-Architektur vor Augen, ihr Anspruch auf Perfektion, Glätte, Gültigkeit. Zum dialektischen Miteinander der Gegensätze gehört auch, dass hier auf dem Dach das alte Munitionslager eine neue Funktion erhält, eine Ausstellung soll an die Entstehung des Bunkers erinnern, daran, wie KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter die riesigen Baumassen in noch nicht mal einem Jahr emporstemmen mussten, selbst bei Luftangriffen ungeschützt."

Im Tagesspiegel begrüßt Falk Jaeger ein neues Wahrzeichen in Wiesbaden: Ein "strahlender Tempel der Kunst" ist mit dem nach seinem Stifter benannten Museum Reinhard Ernst nun eröffnet, er wird die über 900 Werke umfassende Privatsammlung abstrakter Kunst des Stifters beherbergen, entworfen hat den Bau der japanische Pritzkerpreisträger Fumihiko Maki, der vergangene Woche im Alter von 95 Jahren in Tokio gestorben ist. "Maki schlägt mit seiner Architektur die Brücke von der japanischen Moderne, der narrative, figurative Elemente fremd sind, die diszipliniert statt verspielt, empfindsam statt vorlaut ist, zum Rationalismus und Utilitarismus Amerikas, wo er lange gelehrt und gearbeitet hat. Sein Museum in Wiesbaden ist Ausdruck dieser sensitiven, teilweise artifiziellen Moderne".

Außerdem: Im taz-Gespräch erklärt Benjamin Foerster-Baldenius, einer der Initiatoren der Zwischennutzung des Palastes der Republik und Unterzeichner der Erklärung, die die Ausstellung "Hin und Weg. Der Palast der Republik ist Gegenwart" als Zynismus kritisiert, dass er weder die Ausstellung noch das Humboldt Forum betreten will.

Design

Peter Kropmanns besucht für die NZZ eine Ausstellung über die Geburt der großen Kaufhäuser in Paris, "La naissance des grands magasins. Mode, design, jouets, publicité, 1852-1925" im Pariser Musée des arts décoratifs. Es waren Kathedralen des Konsums, aber auch der Verführung. Davon könnten vielleicht auch die Herren von Karstadt, Kaufhof und Hertie noch was lernen. Sie müssten nicht mal nach Paris fahren: Als einer der ersten Schriftsteller hatte Émile Zola das Kaufhaus erforscht und dafür mit vielen Angestellten gesprochen. "Seine Aufmerksamkeit galt zudem neu entwickelten Strategien, die noch nicht als Marketing bezeichnet wurden: den Präsentationsformen sowie auch dem Wecken, Lenken und Fördern von Kaufgelüsten und -verhalten. Er nahm aber auch Notiz vom impliziten Verdrängungsprozess der Fachgeschäfte in der Umgebung. ... Manches Kaufhaus beschäftigte gut 3000 Angestellte. Gigantische Ausmasse erreichten die Grands Magasins Crespin-Dufayel an der Ostflanke des Montmartre. Hier zählten 1912 in Haupt- und Annexgebäuden, die eine ganze Hektare beanspruchten, 15 000 Mitarbeiter zum Personal - vom Lift-Groom und Laufjungen bis zum Direktorium."

Bühne

Für die taz porträtiert Katrin Bettina Müller die Autorin Patty Kim Hamilton, deren Stück "Und der Himmel über uns ist sein eigenes Land" bei der Langen Nacht der Autorinnen am Deutschen Theater uraufgeführt wird. Standard-Kritiker Helmut Ploebst wirft einen Blick auf das Programm des Impulstanz-Festival in Wien.

Besprochen werden Jens-Daniel Herzogs Inszenierung von Claude Debussys "Pelleas und Melisande" am Staatstheater Nürnberg (FR) und Livio Andreinas Inszenierung "Das große Welttheater" von Lukas Bärfuss nach dem Schauspiel von Calderón de la Barca im Welttheater Einsiedeln (nachtkritik, NZZ).

Besprochen werden Jens-Daniel Herzogs Inszenierung von Claude Debussys "Pelleas und Melisande" am Staatstheater Nürnberg (FR) und Livio Andreinas Inszenierung "Das große Welttheater" von Lukas Bärfuss nach dem Schauspiel von Calderón de la Barca im Welttheater Einsiedeln (nachtkritik, NZZ).

Kunst

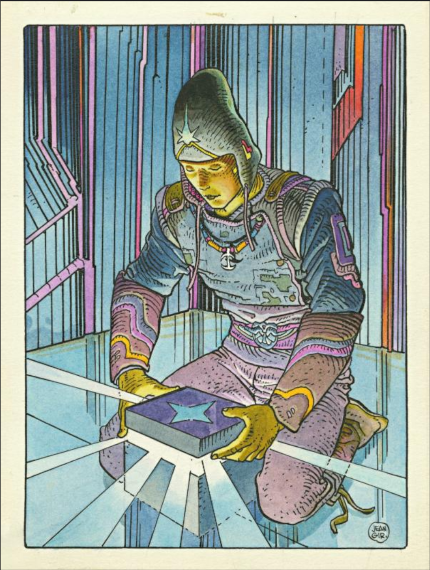

In der FAZ ist Andreas Platthaus hingerissen: Das Centre Pompidou verhilft dem Comic in der Ausstellung "La BD à tous les étages" zu seiner verdienten Anerkennung. Nicht nur die großen Künstler werden gezeigt, zum Teil macht die Ausstellung auch die Nachbarschaft zu Werken der bildenden Kunst sichtbar: "Die größten Überraschungen hier bieten ... Anna Sommer neben Francis Picabia (die Schweizer Collagekünstlerin wird dadurch zum Weltstar befördert) und Emmanuel Guibert neben Fotografien von Robert Doisneau. Das sind zusammen mit David B.s Auftritt die schlüssigsten Interventionen, weil sie nicht einfach direkte Übernahmen durch den Comic dokumentieren, sondern künstlerische Geistesverwandtschaften und damit die Bildergeschichten-Gäste vollwertig ins Museum einziehen lassen. Der Franzose Guibert ist denn auch kürzlich als erst zweiter Comic-Künstler nach Catherine Meurisse in die Académie des Beaux-Arts aufgenommen worden."

Weiteres: Zwischen all den langweiligen Kunstausstellungen zu den Olympischen Spielen in Paris sticht Matthew Barneys Arbeit "Secondary" in der Fondation Cartier hervor, lobt Heinz Peter Schwerfel in der Zeit: Die Arbeit erzählt von einer der "brutalsten Episoden in der Geschichte des American Football: Es war 1978, als ein junger, unerfahrener Fänger namens Darryl Stingley bei einem Bodycheck derart schwer verletzt wurde, dass er lebenslang gelähmt war." Ebenfalls in der Zeit wirft Tobias Timm einen Blick auf die Art Basel. Besprochen werden außerdem die Ausstellung "Transferfenster" im Kunstmuseum Gelsenkirchen, die Trophäen, Fotos und Fundsachen zur Geschichte von Schalke 04 aus der Sammlung des Künstlers Peter Piller zeigt (SZ).

Musik

Die Feuilletons trauern um Françoise Hardy. Jan Feddersen zeichnet in der taz ihren Weg als Sängerin aus der vom Rock'n'Roll geprägten YéYé-Musk der frühen Sechziger nach (ihren ersten Hit haben wir oben eingebunden). "Sie vereinte alle verhauchte Sensibilität der Zeit, alle Zivilisationskritik im Zarten in ihrer Person. Ihr Stil blieb über alle Jahre - wie soll man sagen, ohne den Klischees, die die Worte markieren, auf den Leim zu gehen: geschmackvoll, modern und ernsthaft, mit immer einer Note melancholischer Entrücktheit."

Die männlichen Popstars der Sechziger und Siebziger machten ihr am laufenden Meter Avancen, die sie in ihren Texten mit kühler Souveränität abblitzen ließ, schreibt Michael Pilz in der Welt. "Es war die Zeit, in der sie auch in Filmen auftrat", unter anderem bei Jean-Luc Godard. "Es kam einiges zusammen bei Françoise Hardy um 1968. Auch wenn sie es nie verstanden hat, dass sie als Intellektuelle galt und als Ikone im studentischen Milieu ('Mir fehlt es an jeglichem Abstraktionsvermögen'), hatte sie eine gesunde Abneigung gegen kulturindustrielle Zumutungen. Sie schämte sich dafür, auf Englisch und sogar auf Deutsch zu singen ('Ich habe den Missbrauch zugelassen'). Sie ekelte sich davor, überhöht zu werden und vergöttert ('Ich möchte nicht mehr als meine Melodien sein') und vor der Öffentlichkeit überhaupt ('Es ist vulgär'). Die Öffentlichkeit hielt sie daraufhin für arrogant, sie selbst hielt sich für schüchtern."

Ihren Rückzug von den Bühnen hielt sie konsequent durch, auch wenn sie weiterhin Musik machte. "Womöglich war es die Stilmischung aus sentimentaler Liedpoesie, allzu ausgestellter Weiblichkeit und hochgradiger Kompatibilität mit allen möglichen Schlagerformaten, die Françoise Hardy irgendwann zur Abkehr von ihrer Bühnenfigur bewegt hat", mutmaßt Hilmar Klute in der SZ. "Sie mochte ihre alten Sachen nicht mehr singen und schrieb sich stattdessen etwas sperrigere Texte wie 'Message personel': 'Wenn der Lebensekel dich packt und sich die Trägheit des Lebens in dir einnistet: Denk an mich!'" Dieses Lied von 1973 "sollte man Aliens vorspielen, falls die wissen wollten, was französische Popmusik auszeichnet", schreibt Andre Boßé in der Zeit: "So viel Sinnlichkeit, so viel Schwermut!"

Weitere Nachrufe schreiben Harry Nutt (FR), Jan Wiele (FAZ), Eric Facon (NZZ) und Gregor Dotzauer (Tsp).

Außerdem: Jan Brachmann berichtet in der FAZ vom Géza-Anda-Wettbewerb in der Schweiz, bei dem russische Klavierspieler stark vertreten sind, doch "man habe vorher sondiert, dass nicht der Kreis um die musikalischen Putinisten wie Waleri Gergijew und Denis Mazujew politisches Kapital aus eventuellen Wettbewerbserfolgen schlagen könne." Boris Pofalla porträtiert in der Welt den aufstrebenden Popstar Troye Sivan, dessen Auftritt in Berlin Beate Scheder (taz) und Anna Ruhland (Tsp) besprechen. Nicholas Potter erzählt im Tagesspiegel von seinem Treffen mit der aus der Ukraine stammenden DJ Alinka.

Besprochen werden die bei Streaminganbietern gezeigte Doku "Long Live Montero" über den queeren Rapper Lil Nas X (taz), ein Liederabend mit Christiane Karg in Frankfurt (FR), ein Konzert von Herbert Grönemeyer in Bochum (SZ) und das neue Album "Nell' Ora Blu" von Uncle Acid and the Deadbeats, die sich darauf vor der Musik des italienischen Genrekinos der Sechziger und Siebziger verneigen (Jungle World).

Kommentieren