Betäubt vor Frittenbuden

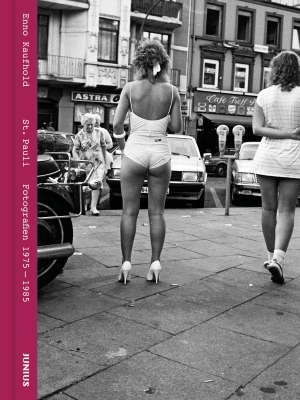

Fotolot 21.04.2022 Es gibt eine Flut von neuen Fotobüchern über die achtziger Jahre in Deutschland. Mal grau in grau, mal farbig. Man könnte lange meditieren, warum wir diese Zeit so lieben. Oder man greift eines dieser Bücher heraus: Enno Kaufholds "St. Pauli. Fotografien 1975 - 1985". Für uns sind die Fotos neu: Respekt zollen muss man Kaufholds Entscheidung, die Fotos über Jahrzehnte unter Verschluss zu halten, um die Persönlichkeitsrechte der Abgebildeten zu wahren. Von Peter Truschner

Fotolot 21.04.2022 Es gibt eine Flut von neuen Fotobüchern über die achtziger Jahre in Deutschland. Mal grau in grau, mal farbig. Man könnte lange meditieren, warum wir diese Zeit so lieben. Oder man greift eines dieser Bücher heraus: Enno Kaufholds "St. Pauli. Fotografien 1975 - 1985". Für uns sind die Fotos neu: Respekt zollen muss man Kaufholds Entscheidung, die Fotos über Jahrzehnte unter Verschluss zu halten, um die Persönlichkeitsrechte der Abgebildeten zu wahren. Von Peter Truschner

Julian Barnes: Abschied(e)

Julian Barnes: Abschied(e) Elias Hirschl: Schleifen

Elias Hirschl: Schleifen Dorothee Elmiger: Die Holländerinnen

Dorothee Elmiger: Die Holländerinnen Leila Slimani: Trag das Feuer weiter

Leila Slimani: Trag das Feuer weiter