Magazinrundschau

Fröhliches Mitsing-Delirium

Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag

Rest of World (USA), 16.11.2021

Undark (USA), 17.11.2021

Die Afghanen leiden nicht nur unter den Taliban, sondern auch unter immer längeren und heißeren Hitzeperioden, die Bauern von ihrem Land und in eine noch größere Armut vertreiben. Das hat Folgen, wie Ruchi Kumar am Beispiel der von ihrem Mann getrennt lebenden Rabia und ihren Töchtern erzählt: "Sie verließen ihre Heimat auf der Suche nach Nahrung, Arbeit und Sicherheit - und doch stehen sie vor schwierigen Entscheidungen. Im Februar dieses Jahres wurde Rabias älteste Tochter, die 11-jährige Shukria, mit einem Mann verlobt, der fast doppelt so alt ist wie sie. Im Gegenzug erhielt sie Mehl, Reis und Bargeld, um ihre Familie in den kommenden Jahren zu ernähren. 'Ich weiß, dass meine Tochter noch ein Kind ist, und es war zu früh für sie, zu heiraten', erklärte Rabia. Aber ohne die Möglichkeit, für Shukria und ihre Schwester zu sorgen, sagte Rabia, dass sie keine andere Wahl hatte. 'Entweder sie heiratet oder wir werden beerdigt.' Shukria, dünn und wortkarg, protestierte nicht gegen die Entscheidung. Zum Zeitpunkt des Interviews im August besuchte sie eine Madrassa in ihrer Gemeinde, um den Koran zu studieren. Zu Hause lernte sie kochen und nähen, sagte sie, 'damit ich eine gute Ehefrau sein kann'. Kinderheirat ist in Südasien kein neues Phänomen, und trotz aller Versuche, sie gesetzlich zu unterbinden, ist sie in Afghanistan nach wie vor weit verbreitet. Berichte deuten auf einen Anstieg solcher Ehen hin, befeuert durch die Gewalt, die der Machtübernahme der Taliban vorausging, und durch die Auswirkungen des Klimawandels auf dieses Agrarland. Im letzten halben Jahrhundert sind die Temperaturen hier fast doppelt so stark gestiegen wie weltweit, was die Verdunstung beschleunigt und zu längeren Dürreperioden führt. Experten zufolge hat dies zu einem Rückgang der Ernteerträge geführt und viele Afghanen in die Armut gestürzt, da sie nicht mehr in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt auf dem Land zu verdienen. Da es nur wenige Beschäftigungsmöglichkeiten gibt, wenden sich einige Familien einem traditionellen Hochzeitsbrauch zu, der als toyana bekannt ist und bei dem der Familie des Mädchens Geld geschenkt wird. Da diesen Familien nur wenig Zeit bleibt, ist die beste verfügbare Option eine herzzerreißende: Sie verheiraten ihre Töchter, solange sie noch jung sind."

Die Afghanen leiden nicht nur unter den Taliban, sondern auch unter immer längeren und heißeren Hitzeperioden, die Bauern von ihrem Land und in eine noch größere Armut vertreiben. Das hat Folgen, wie Ruchi Kumar am Beispiel der von ihrem Mann getrennt lebenden Rabia und ihren Töchtern erzählt: "Sie verließen ihre Heimat auf der Suche nach Nahrung, Arbeit und Sicherheit - und doch stehen sie vor schwierigen Entscheidungen. Im Februar dieses Jahres wurde Rabias älteste Tochter, die 11-jährige Shukria, mit einem Mann verlobt, der fast doppelt so alt ist wie sie. Im Gegenzug erhielt sie Mehl, Reis und Bargeld, um ihre Familie in den kommenden Jahren zu ernähren. 'Ich weiß, dass meine Tochter noch ein Kind ist, und es war zu früh für sie, zu heiraten', erklärte Rabia. Aber ohne die Möglichkeit, für Shukria und ihre Schwester zu sorgen, sagte Rabia, dass sie keine andere Wahl hatte. 'Entweder sie heiratet oder wir werden beerdigt.' Shukria, dünn und wortkarg, protestierte nicht gegen die Entscheidung. Zum Zeitpunkt des Interviews im August besuchte sie eine Madrassa in ihrer Gemeinde, um den Koran zu studieren. Zu Hause lernte sie kochen und nähen, sagte sie, 'damit ich eine gute Ehefrau sein kann'. Kinderheirat ist in Südasien kein neues Phänomen, und trotz aller Versuche, sie gesetzlich zu unterbinden, ist sie in Afghanistan nach wie vor weit verbreitet. Berichte deuten auf einen Anstieg solcher Ehen hin, befeuert durch die Gewalt, die der Machtübernahme der Taliban vorausging, und durch die Auswirkungen des Klimawandels auf dieses Agrarland. Im letzten halben Jahrhundert sind die Temperaturen hier fast doppelt so stark gestiegen wie weltweit, was die Verdunstung beschleunigt und zu längeren Dürreperioden führt. Experten zufolge hat dies zu einem Rückgang der Ernteerträge geführt und viele Afghanen in die Armut gestürzt, da sie nicht mehr in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt auf dem Land zu verdienen. Da es nur wenige Beschäftigungsmöglichkeiten gibt, wenden sich einige Familien einem traditionellen Hochzeitsbrauch zu, der als toyana bekannt ist und bei dem der Familie des Mädchens Geld geschenkt wird. Da diesen Familien nur wenig Zeit bleibt, ist die beste verfügbare Option eine herzzerreißende: Sie verheiraten ihre Töchter, solange sie noch jung sind."The Atlantic (USA), 23.11.2021

David Brooks hat sich zur National Conservatism Conference gewagt und eine Menge sehr charmante und sympathische Menschen kennengelernt und eine Menge furchteinflößende Reden gehört. In Atlantic gibt er einen faszinierenden Einblick in die Diskussionen und das Denken vor allem der jungen Konservativen: "Wenn ich jedes Mal einen Schnaps hätte trinken müssen, wenn ein Redner Herbert Marcuse oder Antonio Gramsci zitierte, wäre ich an einer Alkoholvergiftung gestorben", erklärt er überrascht. "Die Konservativen haben schon immer gegen die kulturelle Elite - die Medien, die Universitäten, Hollywood - gewettert. Aber im Informationszeitalter sind die Kulturschaffenden jetzt die Titanen der Wirtschaft. Das dominierende Mittel dieser Wirtschaft ist die kulturelle Produktion. Wirtschaftliche Giganten sind kulturelle Giganten. Die Nationalkonservativen beschreiben also eine Welt, in der die Unternehmenselite, die Medienelite, die politische Elite und die akademische Elite zu einer Achse des Bösen geronnen sind, die alle Institutionen beherrscht und die Kanäle des Denkens kontrolliert." Und wer kann dagegen angehen? Überraschung! Der Staat, ausgerechnet. "Das ist die logische Konsequenz des Nationalkonservatismus: die Macht des Staates zu nutzen, um die großen Konzerne zu zerschlagen und zu demütigen und um gegen die kulturellen Werte der Küsten vorzugehen. Der Kulturkrieg verschmilzt mit dem wirtschaftlichen Klassenkampf - und es entsteht eine neue Rechte, in der ein intellektueller Kader, die Nationalkonservativen, die proletarischen Massen gegen die Kultur- und Konzerneliten aufhetzt. Alle politischen Kategorien Ihrer Großeltern werden dabei durcheinander gewirbelt." Donald Trump, ahnt Brooks, "hat besser als jeder andere das Zusammenwachsen der neuen amerikanischen Kultur- und Unternehmenselite und die Kraft der gegen sie gerichteten populistischen Wut verstanden. So könnte die Zurschaustellung von Ivy-League-Populismus, deren Zeuge ich in Orlando wurde, durchaus die alarmierende Zukunft der amerikanischen Rechten repräsentieren: die Verschmelzung von Kulturkrieg und Klassenkampf zu einer epischen marxistischen Götterdämmerung."

David Brooks hat sich zur National Conservatism Conference gewagt und eine Menge sehr charmante und sympathische Menschen kennengelernt und eine Menge furchteinflößende Reden gehört. In Atlantic gibt er einen faszinierenden Einblick in die Diskussionen und das Denken vor allem der jungen Konservativen: "Wenn ich jedes Mal einen Schnaps hätte trinken müssen, wenn ein Redner Herbert Marcuse oder Antonio Gramsci zitierte, wäre ich an einer Alkoholvergiftung gestorben", erklärt er überrascht. "Die Konservativen haben schon immer gegen die kulturelle Elite - die Medien, die Universitäten, Hollywood - gewettert. Aber im Informationszeitalter sind die Kulturschaffenden jetzt die Titanen der Wirtschaft. Das dominierende Mittel dieser Wirtschaft ist die kulturelle Produktion. Wirtschaftliche Giganten sind kulturelle Giganten. Die Nationalkonservativen beschreiben also eine Welt, in der die Unternehmenselite, die Medienelite, die politische Elite und die akademische Elite zu einer Achse des Bösen geronnen sind, die alle Institutionen beherrscht und die Kanäle des Denkens kontrolliert." Und wer kann dagegen angehen? Überraschung! Der Staat, ausgerechnet. "Das ist die logische Konsequenz des Nationalkonservatismus: die Macht des Staates zu nutzen, um die großen Konzerne zu zerschlagen und zu demütigen und um gegen die kulturellen Werte der Küsten vorzugehen. Der Kulturkrieg verschmilzt mit dem wirtschaftlichen Klassenkampf - und es entsteht eine neue Rechte, in der ein intellektueller Kader, die Nationalkonservativen, die proletarischen Massen gegen die Kultur- und Konzerneliten aufhetzt. Alle politischen Kategorien Ihrer Großeltern werden dabei durcheinander gewirbelt." Donald Trump, ahnt Brooks, "hat besser als jeder andere das Zusammenwachsen der neuen amerikanischen Kultur- und Unternehmenselite und die Kraft der gegen sie gerichteten populistischen Wut verstanden. So könnte die Zurschaustellung von Ivy-League-Populismus, deren Zeuge ich in Orlando wurde, durchaus die alarmierende Zukunft der amerikanischen Rechten repräsentieren: die Verschmelzung von Kulturkrieg und Klassenkampf zu einer epischen marxistischen Götterdämmerung."nonsite (USA), 23.11.2021

Elet es Irodalom (Ungarn), 19.11.2021

Der junge Politologe Ábris Béndek plädiert für ein Nachdenken über und eine Erneuerung des Westens: "Alles scheint solange irrational, solange es entgegen der durch jahrelange, manchmal jahrzehntelange Arbeit niedergelegten gedanklichen Paradigmen steht. Die Idee des 'liberalen Westens' ist jedoch genauso ein Paradigma - ein narrativer Rahmen, der die Außenwelt als irrational und unwahrscheinlich erscheinen lässt. Die politische Aristokratie, die Europa zwischen den zwei Weltkriegen entgleisen ließ, verlor mit ihrem statischen Vertrauen auf alte liberale Instinkte den Frieden. Jener Elite, die ihre Entscheidungen auf die am 'Ende der Geschichte' entstehende Einheit von Geopolitik und Globalisierung baute, gibt der verlorene Krieg in Afghanistan vielleicht eine neue Gelegenheit, ihre Denkweise neu zu gestalten. Es gibt keine Garantien im Hinblick auf die 'westliche Welt'. Wie auch nichts garantiert wird in Verbindung mit dem liberalen Westen. (…) Vielleicht haben wir es nicht eindringlich erkannt, welche ungeheuerliche Formen der Gesellschaftsorganisation im Zuge großer Veränderungen ermöglicht werden können und wie schwach wir ihnen gegenüber sind ohne eine Verpflichtung zum Pluralismus und den ihn ermöglichenden Institutionen."

Der junge Politologe Ábris Béndek plädiert für ein Nachdenken über und eine Erneuerung des Westens: "Alles scheint solange irrational, solange es entgegen der durch jahrelange, manchmal jahrzehntelange Arbeit niedergelegten gedanklichen Paradigmen steht. Die Idee des 'liberalen Westens' ist jedoch genauso ein Paradigma - ein narrativer Rahmen, der die Außenwelt als irrational und unwahrscheinlich erscheinen lässt. Die politische Aristokratie, die Europa zwischen den zwei Weltkriegen entgleisen ließ, verlor mit ihrem statischen Vertrauen auf alte liberale Instinkte den Frieden. Jener Elite, die ihre Entscheidungen auf die am 'Ende der Geschichte' entstehende Einheit von Geopolitik und Globalisierung baute, gibt der verlorene Krieg in Afghanistan vielleicht eine neue Gelegenheit, ihre Denkweise neu zu gestalten. Es gibt keine Garantien im Hinblick auf die 'westliche Welt'. Wie auch nichts garantiert wird in Verbindung mit dem liberalen Westen. (…) Vielleicht haben wir es nicht eindringlich erkannt, welche ungeheuerliche Formen der Gesellschaftsorganisation im Zuge großer Veränderungen ermöglicht werden können und wie schwach wir ihnen gegenüber sind ohne eine Verpflichtung zum Pluralismus und den ihn ermöglichenden Institutionen."Intercept (USA), 21.11.2021

Schon mehrmals hat sich Interpol dafür hergegeben, Oppositionelle oder Systemkritiker verhaften zu lassen: Der Vereinigten Arabischen Emirate ließen zum Beispiel international nach der finnischen Partnerin von Herrschertochter Sheikha Latifa fahnden, die Türkei ließ einen Haftbefehl gegen den mittlerweile verstorbenen Schriftsteller Dogan Akhanli ausstellen. Ausgerechnet Ahmed Naser al-Raisi, ein leitender Beamte aus dem Innenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate, will sich in dieser Woche an die Spitze von Interpol wählen lassen, berichten Alice Speri und Mara Hvistendahl, die alarmiert beobachten, wie autokratische Regimes die Struktur übernehmen, die von den USA so schön effizient gemacht wurde: "Als die USA nach dem 11. September den Krieg gegen den Terror lancierten, steigerte sich die Arbeit von Interpol exponentiell. Die technologische Aufrüstung beseitigte bürokratische Hürden und machte es leichter und schneller, Haftbefehle auszustellen. In den vergangenen zwanzig Jahren verzehnfachte sich ihre Zahl, im vorigen Jahr gingen 11.000 Haftbefehle raus. Nach Angaben von Interpol sind gerade 66.000 Haftbefehle wirksam, wenn auch nur 8.000 von ihnen öffentlich. Wie die Haftbefehle vermehrten sich aber auch die Berichte, dass diese oft gegen Grundrechte verstießen, zu denen sich die Organisation verpflichtet hat. Kritiker haben Interpol immer wieder aufgefordert, sein System besser vor Missbrauch zu schützen. Einige haben auch die Mitgliedstaaten aufgerufen, zu verhindern, dass die Behörde ein Werkzeug von Autokraten wird, indem sie Wahlgemeinschaften bildeten, um Kandidaten von autoritäten Regimes zu verhindern. Im Fokus der Kritik steht allerdings al-Raisi, der Beamte aus den Emiraten, der seine Kampagne für die Präsidentschaft mit den Versprechen verbindet, den Einsatz von Technologie auszuweiten, wobei er auf die Emirate als Vorbild für eine ausgedehnte Überwachung verweist."

Schon mehrmals hat sich Interpol dafür hergegeben, Oppositionelle oder Systemkritiker verhaften zu lassen: Der Vereinigten Arabischen Emirate ließen zum Beispiel international nach der finnischen Partnerin von Herrschertochter Sheikha Latifa fahnden, die Türkei ließ einen Haftbefehl gegen den mittlerweile verstorbenen Schriftsteller Dogan Akhanli ausstellen. Ausgerechnet Ahmed Naser al-Raisi, ein leitender Beamte aus dem Innenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate, will sich in dieser Woche an die Spitze von Interpol wählen lassen, berichten Alice Speri und Mara Hvistendahl, die alarmiert beobachten, wie autokratische Regimes die Struktur übernehmen, die von den USA so schön effizient gemacht wurde: "Als die USA nach dem 11. September den Krieg gegen den Terror lancierten, steigerte sich die Arbeit von Interpol exponentiell. Die technologische Aufrüstung beseitigte bürokratische Hürden und machte es leichter und schneller, Haftbefehle auszustellen. In den vergangenen zwanzig Jahren verzehnfachte sich ihre Zahl, im vorigen Jahr gingen 11.000 Haftbefehle raus. Nach Angaben von Interpol sind gerade 66.000 Haftbefehle wirksam, wenn auch nur 8.000 von ihnen öffentlich. Wie die Haftbefehle vermehrten sich aber auch die Berichte, dass diese oft gegen Grundrechte verstießen, zu denen sich die Organisation verpflichtet hat. Kritiker haben Interpol immer wieder aufgefordert, sein System besser vor Missbrauch zu schützen. Einige haben auch die Mitgliedstaaten aufgerufen, zu verhindern, dass die Behörde ein Werkzeug von Autokraten wird, indem sie Wahlgemeinschaften bildeten, um Kandidaten von autoritäten Regimes zu verhindern. Im Fokus der Kritik steht allerdings al-Raisi, der Beamte aus den Emiraten, der seine Kampagne für die Präsidentschaft mit den Versprechen verbindet, den Einsatz von Technologie auszuweiten, wobei er auf die Emirate als Vorbild für eine ausgedehnte Überwachung verweist."

En attendant Nadeau (Frankreich), 18.11.2021

Es scheint, dass die Weltrechte an Patricia Highsmith vom Diogenes Verlag verwertet werden. Jedenfalls ist in Frankreicch eine offenbar identische Ausgabe der Tagebücher der Autorin erschienen. Und Claude Grimal ist genauso verblüfft von der vorauseilenden Zensur der antisemitischen Passagen durch die Herausgeberin Anna von Planta wie manche Kritiker der deutschsprachigen Presse (unsere Resümees): "So wird uns zum Beispiel mitgeteilt, dass 'die Meinungen', die Highsmith auf den Seiten 'über Personen und Tatsachen' äußert, 'persönlich ... sind und die Vorurteile der Autorin und ihrer Zeit widerspiegeln'. Ach so! Danke für den Hinweis! Und da wohl unsere Empfindlichkeiten geschont werden sollen, teilt man uns mit, dass es die Herausgeberin und ihre Mitarbeiterinnen bei dem heiklen Thema der 'häufig marginalisierte Gruppen wie schwarze Amerikaner und Juden' 'in einigen extremen Fällen [...] es für ihre Pflicht [hielten], Pat [sic] das Recht zu verweigern, sich zu äußern, wie sie es getan hat, als sie noch am Leben war'. Uff! Wir waren fast beleidigt. Was aber auch nicht so schlecht wäre, denn die Kehrseite der redaktionellen Entscheidung ist, dass die aktuelle Aufmachung des Textes den notorischen Rassismus und Antisemitismus der Autorin fast unsichtbar macht."

Es scheint, dass die Weltrechte an Patricia Highsmith vom Diogenes Verlag verwertet werden. Jedenfalls ist in Frankreicch eine offenbar identische Ausgabe der Tagebücher der Autorin erschienen. Und Claude Grimal ist genauso verblüfft von der vorauseilenden Zensur der antisemitischen Passagen durch die Herausgeberin Anna von Planta wie manche Kritiker der deutschsprachigen Presse (unsere Resümees): "So wird uns zum Beispiel mitgeteilt, dass 'die Meinungen', die Highsmith auf den Seiten 'über Personen und Tatsachen' äußert, 'persönlich ... sind und die Vorurteile der Autorin und ihrer Zeit widerspiegeln'. Ach so! Danke für den Hinweis! Und da wohl unsere Empfindlichkeiten geschont werden sollen, teilt man uns mit, dass es die Herausgeberin und ihre Mitarbeiterinnen bei dem heiklen Thema der 'häufig marginalisierte Gruppen wie schwarze Amerikaner und Juden' 'in einigen extremen Fällen [...] es für ihre Pflicht [hielten], Pat [sic] das Recht zu verweigern, sich zu äußern, wie sie es getan hat, als sie noch am Leben war'. Uff! Wir waren fast beleidigt. Was aber auch nicht so schlecht wäre, denn die Kehrseite der redaktionellen Entscheidung ist, dass die aktuelle Aufmachung des Textes den notorischen Rassismus und Antisemitismus der Autorin fast unsichtbar macht."Außerdem in En attendant Nadeau ein Gespräch Mit Richard Powers über seinen letzten Roman "Erstaunen".

London Review of Books (UK), 02.12.2021

Im britischen Streit um Gender-Identitäten steht der Gender Identity Development Service (GIDS) des NHS, auch bekannt als Travisstock-Klinik, zwischen allen Fronten. Von konservativer Seite wurde der GIDS dafür kritisiert, dass er bei Jugendlichen mit ungeklärter Gender-Identität auch Pubertätsblocker einsetzt, von Aktivisten dafür, dass er das nur nach psychologischer Diagnose tut. Wer mit den Details der Debatte nicht vertraut ist, wird Bernadette Wrens Artikel nicht in allen politischen und juristischen Wendungen nachvollziehen können. Doch sehr anschaulich macht die klinische Psychologin, wie um das Jahr 2015 herum die öffentliche Debatte aufbrach, und plötzlich alle Jugendlichen mit Gender-Problemen zum GIDS geschickt wurden, egal unter welchen traumatischen Erfahrungen sie sonst litten. Dabei ist sie davon überzeugt, dass die Nichtanerkennung von Transgender-Identitäten ein grobes "epistemisches Unrecht" wäre: "Die bedeutendste Veränderung war jedoch der wachsende Widerstand von Familien gegenüber dem relativ langsamen Pfad, den das GIDS als Behandlung verfolgt. Wenn junge Menschen und ihre Eltern Monate nach ihrem Antrag in die Klinik kamen, forderten sie nachdrücklich, ihre neue Gender-Identität bestätigt zu sehen und einen schnellen, einfachen Weg zu einer hormonellen Therapie. Typischerweise erschienen Kinder zum ersten Gespräch nach einer vollständigen sozialen Umwandlung. Viele sahen überhaupt keinen Sinn in der diagnostischen Arbeit des GIDS. Oft meinten sie, unser Vorgehen konzentriere zu viel Macht in den Händen der Profis, deren Erfahrung und Autorität sie nicht sonderlich hoch schätzten. Die Werte der öffentlich anerkannten Kompetenz - Reflexion, Einschätzungsvermögen, vorsichtiger Umgang mit Aussagen - lösten sich auf in einem Wust von persönlichen Geschichten, Gefühlen und online angelesenen Anekdoten. Und eine Reihe privater Anbieter standen in den Startlöchern, um die Nachfrage ohne umständliche Prozedur zu bedienen."

Im britischen Streit um Gender-Identitäten steht der Gender Identity Development Service (GIDS) des NHS, auch bekannt als Travisstock-Klinik, zwischen allen Fronten. Von konservativer Seite wurde der GIDS dafür kritisiert, dass er bei Jugendlichen mit ungeklärter Gender-Identität auch Pubertätsblocker einsetzt, von Aktivisten dafür, dass er das nur nach psychologischer Diagnose tut. Wer mit den Details der Debatte nicht vertraut ist, wird Bernadette Wrens Artikel nicht in allen politischen und juristischen Wendungen nachvollziehen können. Doch sehr anschaulich macht die klinische Psychologin, wie um das Jahr 2015 herum die öffentliche Debatte aufbrach, und plötzlich alle Jugendlichen mit Gender-Problemen zum GIDS geschickt wurden, egal unter welchen traumatischen Erfahrungen sie sonst litten. Dabei ist sie davon überzeugt, dass die Nichtanerkennung von Transgender-Identitäten ein grobes "epistemisches Unrecht" wäre: "Die bedeutendste Veränderung war jedoch der wachsende Widerstand von Familien gegenüber dem relativ langsamen Pfad, den das GIDS als Behandlung verfolgt. Wenn junge Menschen und ihre Eltern Monate nach ihrem Antrag in die Klinik kamen, forderten sie nachdrücklich, ihre neue Gender-Identität bestätigt zu sehen und einen schnellen, einfachen Weg zu einer hormonellen Therapie. Typischerweise erschienen Kinder zum ersten Gespräch nach einer vollständigen sozialen Umwandlung. Viele sahen überhaupt keinen Sinn in der diagnostischen Arbeit des GIDS. Oft meinten sie, unser Vorgehen konzentriere zu viel Macht in den Händen der Profis, deren Erfahrung und Autorität sie nicht sonderlich hoch schätzten. Die Werte der öffentlich anerkannten Kompetenz - Reflexion, Einschätzungsvermögen, vorsichtiger Umgang mit Aussagen - lösten sich auf in einem Wust von persönlichen Geschichten, Gefühlen und online angelesenen Anekdoten. Und eine Reihe privater Anbieter standen in den Startlöchern, um die Nachfrage ohne umständliche Prozedur zu bedienen."Collectors Weekly (USA), 19.11.2021

Der aus Deutschland stammende, im Südkalifornien der 20er und 30er arbeitende Architekt und Möbeldesigner Jock Peters ist heutzutage kaum mehr bekannt und war es wohl auch zu seiner Zeit nicht unbedingt. Am bekanntesten ist heute sicher sein Innendesign für die Parfümerie im Bullocks Wilshire Gebäude in Los Angeles, die oben im Bild zu sehen ist. Daneben entwarf er Sofas, Bücherregale, Filmsets für kleinere, heute vergessene (oder gar nicht erst entstandene) Hollywoodproduktionen und Reihenhäuser, die dem Geschmack der zu Geld gekommenen Hollywood-Bohème der 20er schmeichelte. Seine Einflüsse sind vielfältig, sie reichen vom Art Deco eines Frank Lloyd Wright bis hin zu Wurzeln aus der Märchenwelt seiner deutschen Heimat. Ein neuer, großer Band des Architekturprofessors Christopher Long begibt sich nun auf die Spurensuche, der sich Ben Marks gerne anschließt. Zu entdecken gibt es zwar keinen Meister, der bei der Kanonbildung übergangen wurde, aber eben doch einen interessanten und typischen Zeitgenossen. "Peters bediente sich großzügig bei den Wrights, bei Mendelsohn und Gill und variierte dann so, wie es ihm gefiel. 'Er entwickelte nie eine völlig eigenständige Sprache', erzählt Long, 'Er probierte einfach dies, dann das, schuf Kombinationen zweier Dinge, nur um sie zu reduzieren oder weiterzuentwickeln. Das war beim Design immer seine Arbeitsweise.' ... Jock Peters' Arbeit und Karriere illustrieren wie fluide der Modernismus in seiner Wiege noch gewesen ist und erinnern daran, dass ein Großteil jener Architektur, die wir heute als zur Form gereift wahrnehmen, so wahrscheinlich nicht begonnen hat. Peters Karriere bekräftigt darüber hinaus auch den kulturellen Kontext des Modernismus. Er nährte sich nicht aus der abgeschiedenen Welt der Architektur, sondern aus zahlreichen Quellen, inklusive Hollywood und der Werbung für den Einzelhandel."

HVG (Ungarn), 17.11.2021

Der Filmproduzent András Muhi ist Mitbegründer von FocusFox und produzierte u.a Filme wie "Just the Wind" (Regie: B. Fliegauf, 2012), "It´s not the time of my life" (Sz. Hajdu, 2016) und "Die Geschichte meiner Frau" (I. Enyedi 2021). Anlässlich einer Ausstellung über seine Produktionstätigkeit spricht er im Interview mit Hanna Csatlós über Stärken des ungarischen Films und Schwächen der Filmfinanzierung. "In Ungarn gib es in erster Linie bei den experimentellen und Autorenfilmen Potential; bei den Mainstream-Genrefilmen können wir auf internationalem Niveau nicht mithalten. Es ist ein Wunder, dass es Lebenswerke, wie das von Jancsó oder von Béla Tarr gibt, denn heute könnten diese nicht mehr entstehen, weil ihre Filme nicht zum Mainstream gehören. Der ungarische Film errang seine größten Erfolge stets mit Autorenfilmen. Der mit dem Oscar ausgezeichnete 'Son of Saul' ist ein Experimentalfilm, genauso wie der mit dem Goldenen Bären ausgezeichnete 'Körper und Seele'. Mit solchen, in ihrer Form interessanten und im Inhalt bedeutenden Filmen können wir auf der Karte sichtbar sein. (…) Vor 2010 änderte sich stets die Zusammensetzung jener Gremien, die über Filmförderungen entschieden, heute haben die Mitglieder eine Dauerkarte, auch solche, die nicht wirklich etwas vom Film verstehen. Und ich liefere Ihnen, wie quasi ein Staubsaugervertreter die Ideen. Drehbuchentwickler nehmen die eingereichten Beiträge unter die Lupe, was bei einem Genrefilm vertretbar ist, aber beim Autorenfilm völlig sinnlos ist. Gib mal 'Satanstango' (von Tarr) einem Drehbuchentwickler - er bekommt auf der Stelle einen Herzinfarkt."

Der Filmproduzent András Muhi ist Mitbegründer von FocusFox und produzierte u.a Filme wie "Just the Wind" (Regie: B. Fliegauf, 2012), "It´s not the time of my life" (Sz. Hajdu, 2016) und "Die Geschichte meiner Frau" (I. Enyedi 2021). Anlässlich einer Ausstellung über seine Produktionstätigkeit spricht er im Interview mit Hanna Csatlós über Stärken des ungarischen Films und Schwächen der Filmfinanzierung. "In Ungarn gib es in erster Linie bei den experimentellen und Autorenfilmen Potential; bei den Mainstream-Genrefilmen können wir auf internationalem Niveau nicht mithalten. Es ist ein Wunder, dass es Lebenswerke, wie das von Jancsó oder von Béla Tarr gibt, denn heute könnten diese nicht mehr entstehen, weil ihre Filme nicht zum Mainstream gehören. Der ungarische Film errang seine größten Erfolge stets mit Autorenfilmen. Der mit dem Oscar ausgezeichnete 'Son of Saul' ist ein Experimentalfilm, genauso wie der mit dem Goldenen Bären ausgezeichnete 'Körper und Seele'. Mit solchen, in ihrer Form interessanten und im Inhalt bedeutenden Filmen können wir auf der Karte sichtbar sein. (…) Vor 2010 änderte sich stets die Zusammensetzung jener Gremien, die über Filmförderungen entschieden, heute haben die Mitglieder eine Dauerkarte, auch solche, die nicht wirklich etwas vom Film verstehen. Und ich liefere Ihnen, wie quasi ein Staubsaugervertreter die Ideen. Drehbuchentwickler nehmen die eingereichten Beiträge unter die Lupe, was bei einem Genrefilm vertretbar ist, aber beim Autorenfilm völlig sinnlos ist. Gib mal 'Satanstango' (von Tarr) einem Drehbuchentwickler - er bekommt auf der Stelle einen Herzinfarkt."Public Domain Review (UK), 10.11.2021

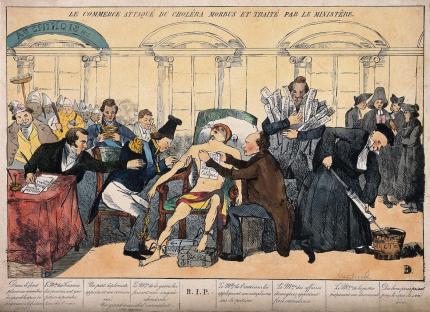

Dem "Lachen in Zeiten der Cholera" widmet sich Vlad Solomon in einer amüsanten Rückschau auf die Vaudeville-Theater im Paris der 1830er, als die Cholera die Metropole heimsuchte. Während Tausende starben, nahmen diese Theater - für Solomon die Vorläufer heutiger Sitcoms - das Zeitgeschehen böse aufs Korn. "Im Lauf des Jahres 1831 fluteten Hunderte von Vaudevilles die Bühnen der populären Pariser Theater, doch ein Stück sticht besonders hervor mit seiner Art, die sich allmählich abzeichnenden Panikattacken der Gesellschaft als Sprungbrett für eine absurde, und doch messerscharfe Kritik an der Kultur und Politik zu nutzen. Unter dem Titel 'Die dramatischen Pillen, oder die Cholera' folgt das Stück der althergebrachten Form einer Musikrevue, in der eine Handvoll witzige Szenen von kurzen, witzigen Liedern zusammengehalten wird. Der surreale und clevere Meta-Plot dreht sich um die personifizierte Darstellung der emblematischsten Theater von Paris, die sich nach und nach in das Sanatorium eines gewissen Dr. Scarlatin, Spezialist für Theaterkrankheiten aller Art, einliefern lassen, in der festen Überzeugung, sich die Cholera eingefangen zu haben. Ihr Zustand ist, wie sich nach und nach erweist, keineswegs die Folge einer Infektion und auch nicht durch die Pillen des Doktors zu heilen, sondern hat einzig und allein mit eigenen Ressentiments und Unsicherheiten zu tun. Die Vaudeville-Theater fühlen sich von exklusiven Etablissements wie der Pariser Oper erdrückt und wollen sich über ihren momentanen Zustand erheben, während die respektierten Theater das Ende der Zensur fürchten und den erhöhten Wettbewerbsdruck, der damit einherzugehen verspricht." Ach, und ein Komet auf Kollisionskurs, der schnippisch das Ende der Welt in Aussicht stellt, was alle in ein fröhliches Mitsing-Delirium stürzen lässt, tritt auch auf.