Im Kino

Prollige Eleganz

Die Filmkolumne. Von Thomas Groh, Michael Kienzl

11.05.2017. Guy Ritchies großspuriger "King Arthur: Legend of the Sword" besticht durch Fantasie-Elefanten und working class pride. Eine Übung in Würde ist Sobo Swobodniks essayistischer Dokumentarfilm über Hermes Phettberg "Der Papst ist kein Jeansboy".

Der englische Komiker Stewart Lee zeigte zuletzt bei einem seiner Auftritte, was er von der rechten UKIP und ihren Positionen zur Einwanderungspolitik hält. Ausgehend von den aktuellen Hetzreden gegen bulgarische Migranten begann er gegen jede Gruppe von Ausländern zu wettern, die es in der Vergangenheit nach Großbritannien verschlagen hat; von den Hugenotten über die Angelsachsen bis zu den ersten Wirbeltieren, die das Festland betraten. In Guy Ritchies "King Arthur: Legend of the Sword" sind es die Wikinger, die sich in einer mittelalterlich geprägten Fantasy-Version Londons niedergelassen haben. Als sich ein Freund des Titelhelden über die mangelnden Sprachkenntnisse des Nordvolks lustig macht, kontert dieser: "They speak better English than you do". Wenn Arthur am Ende dann Herr über England ist, weht allerdings ein anderer Wind. Die Wikinger dürfen zwar im Land bleiben, aber nur, wenn sie auch vor dem König niederknien. Ist der Protagonist ein früher Gutmensch oder ein Pionier des Brexit? Weder noch. Der Film macht zwar einige, sich teilweise auch widersprechende Interpretationsangebote, lässt sie letztendlich aber alle ins Leere laufen.

Guy Ritchie interessiert sich nicht dafür, was uns die Artus-Legende über die Gegenwart sagt, sondern wie man die alte Geschichte modern auffrisieren kann. Das aristokratische Findelkind - das nur knapp einer Säuberungsaktion des machtgierigen Vortigern (Jude Law im Overacting-Rausch) entkommt - und seine bodenständigen Kumpels inszeniert er als hemdsärmelige Draufgänger, die um keinen Spruch verlegen sind und keiner Herausforderung aus dem Weg gehen. Gelegentlich wirkt das, als hätte Ritchie einfach eine weitere seiner zeitgenössischen Gangsterkomödien gedreht. Mit Undercuts, akkurat geschnittenen Bärten und Strickwesten, die man vermutlich bei Manufactum kaufen kann, verkörpern die Figuren alles, was man in den neunziger Jahren metrosexuell nannte: Männer, die sich ihrer Eitelkeit nicht schämen, die eine immer auch etwas prollige Eleganz ausstrahlen und zugleich eine klassische Virilität kultivieren. Da erscheint es nur konsequent, dass mit David Beckham der Posterboy dieses Phänomens einen Gastauftritt hat.

So wie Beckhams Style auch Ausdruck seiner proletarischen Herkunft ist, schwebt über Ritchies Film ein unverkennbarer working class pride. Dass Arthur eigentlich blaues Blut hat, ist dabei zweitrangig. Wichtiger scheint zu sein, wie der Junge sozialisiert wurde: aufgezogen in einem Bordell, von anderen Kindern gemobbt und stets dazu gezwungen, sich behaupten zu müssen. Wenn er Vortigern schließlich bei einem letzten Gefecht gegenübersteht, dankt Arthur ihm erstmal ohne einen Anflug von Ironie dafür, dass er ihm das Leben so schwer gemacht hat. Nicht das Zauberschwert Excalibur hat ihm die nötige Stärke verliehen, sondern das harte Leben auf den Straßen Londons.

Bei einem Film, in dem die Unterdrückten Helden sind und das Volk sich für eine Revolution gegen den dekadenten König rüstet, erscheint es logisch, wenn er selbst ein bisschen großspurig daherkommt. "King Arthur" zeigt gerne, was er hat und was er kann. Und je größer die Sensation ist, der er sich gerade widmet, desto besser wird auch der Film. Die Anfangsszene ist zum Beispiel super. Mit grandiosen CGI-Effekten und einer ebenso plastischen wie geschmeidig dynamischen 3D-Technik wirbelt uns Ritchie in ein Kriegsszenario, in dem es an allen Ecken und Enden kracht. Angetrieben von marschartigen Bassschlägen und dröhnenden Bläserfanfaren stampfen gigantische Fantasie-Elefanten - die aussehen wie Verwandte der Monster aus dem Computerspiel "Shadow of the Colossus" - durchs Bild, schlagen mit ihren gewaltigen Rüsseln um sich und lassen Menschen, Pferdewägen und ganze Brücken in sämtliche Richtungen fliegen. Während man heutzutage immer wieder 3D-Filme zu sehen bekommt, die ihre Technik so unauffällig wie möglich einsetzen, besinnt sich "King Arthur" auf die Tradition. Ziel ist die möglichst spektakuläre Auflösung der Grenze zwischen Leinwand und Zuschauerraum. Was von diesem immersiven Bewegungskino hängenbleibt, ist dann auch weniger seine souveräne Inszenierung als das Gefühl, einen tiefen Abhang hinunter geschubst zu werden.

Oft macht es sich Ritchie ein wenig zu leicht. Entwicklungen wie Arthurs Mannwerdung, seine martialische Erkenntnissuche in den Darklands oder ein geplantes Attentat auf Vortigern packt er in musikclipartige Montagesequenzen, die eher ermüden als anfeuern. Jedes Hecheln, jeder Schrei und jeder Schlag sind exakt auf den Takt der Musik geschnitten. Der strenge Rhythmus wirkt dabei wie ein Gefängnis, in dem nichts außer einer angeberischen Pose Platz hat. Wie wenig System hinter der Inszenierung steht, zeigt sich besonders, wenn die Erzählung immer wieder kurz in die Vergangenheit oder eine andere Perspektive springt. Eigentlich haben diese Momente keinerlei Funktion, sie erzählen nur, was man ohnehin schon weiß. Man fühlt sich in solchen Augenblicken, als würde man einem mäßig talentierten Zauberer zusehen. Obwohl man den Trick schnell verstanden hat, stellt er weiterhin stolz seine Virtuosität zur Schau. Das Großspurige in "King Arthur" funktioniert nur, wenn die ganze Überwältigungsmaschinerie in Gang gesetzt wird. Dann erhöht sich die Schnittfrequenz, die Musik wird aufgedreht, die Zeitlupe angeworfen und irgendwelche gigantischen Fabelwesen tauchen auf. Das folgt zwar einem reichlich simplen Prinzip, aber so lange etwas auf der Leinwand los ist, merkt man auch nicht, wie grobschlächtig Ritchies Film eigentlich ist.

Michael Kienzl

King Arthur: Legend of the Sword - USA 2017 - Regie: Guy Ritchie - Darsteller: Charlie Hunnam, Astrid Berges-Frisbey, Jude Law, Djimon Hounsou, Eric Bana - Laufzeit: 126 Minuten.

Tragödie Phettberg

Rückblickend waren die Neunziger vielleicht das goldene Jahrzehnt des Fernsehens, zumindest im deutschsprachigen Raum. Kabel hatte sich durchgesetzt, mit einem Mal konnte man im Fernsehen tatsächlich blättern, sogar regelrecht wühlen. Die privaten Sender experimentierten mit Boulevard ("Alles Nichts Oder" / "Tutti Frutti"), guter Unterhaltung (TV-Premiere von "Star Wars" auf Sat1) und halbseidener Kost (nahezu komplette Softsexfilm-Retrospektiven in der Nachtschiene). Im Spätprogramm der Dritten - die einem mit einem Mal gesammelt zur Verfügung standen - fand man unterdessen Preziosen aus dem Archiv (ganze Nächte konnte man sich zappend mit "Monty Python's Flying Circus" um die Ohren schlagen). Und überall fand man sich zum Plaudern ein: Ob am Nachmittag im Sozial-Trash-TV (Pflichttermin für alle Punk-Sozialisierten am Kiffer-WG-Wohnzimmertisch) oder am Abend, an dem Harald Schmidt das Feuilleton in den Boulevard brachte (und umgekehrt).

Oder eben bei Hermes Phettberg, auf dessen "Nette Leit Show" man mit etwas Glück schon vor dem Medienhype rein zufällig gestoßen war, beim Wühlen eben. Schon wegen des Anblicks blieb man unweigerlich hängen: Phettbergs immense Leibesfülle, das zottelige Haar, die etwas schief geratene Physiognomie - all dies stand quer zu allem, was das Fernsehen im Tutti-Frutti-Spaßjahrzehnt für übertragenswert hielt. Und dann seine gestelzt-intellektuelle, selten zum Punkt kommende, sichtlich an lebenslanger Feuilletonlektüre geschulte Ausdrucksweise samt österreichisch-lakonischer Ironie, vermengt mit einer Darreichungsästhetik, die man in Deutschland vielleicht als campig-postmodernen Volksbühnen-Kantinen-Pop - nur eben aus Österreich - bezeichnen könnte. Nicht zuletzt die Gäste - aus Politik, Kultur, Academia. Interessante, oft aus entlegeneren Nischen geholte, eben einfach nette Leit, mit denen der Gastgeber in ausgesucht unterwürfiger Höflichkeits-Performanz durch teils absonderliche, stets hochinteressante Themen mäanderte. Lange bevor Jan Böhmermann sich gemeinsam mit feuilleton-verdächtigen Gästen vom Publikum mit Laugengebäck bewerfen ließ, spielte Phettberg im Anschluss an seine Gespräche Dosenwerfen. Ein TV-Faszinosum, das nochmal unterstrich, was für ein tolles Medium Fernsehen sein könnte, wenn man es denn nur ließe. Wenn man tolle Leute walten lassen würde. Wenn man sich die Folgen heute wieder auf Youtube ansieht, wird man unweigerlich nostalgisch.

Diese TV-Kultur liegt längst so sehr in Trümmern wie das alte World Trade Center, dessen live übertragener Kollaps am 11. September Höhe- und Schlusspunkt des TV-Zeitalters bildet (die Server der noch jungen WWW-Kultur brachen unterdessen zusammen und verweigerten den Dienst). Ebenfalls in Trümmern liegt Phettberg, bürgerlicher Name: Josef Fenz. Wie kaltherzig das Fernsehen und der Betrieb drumherum eben auch sein kann, zeigt sich nicht zuletzt in der Tragödie Phettberg. Anfangs bestaunt, dann als Freak verkauft - Phettbergs stets offenherzige Kommunikation seiner sado-masochistisch veranlagten Homosexualität mag dazu beigetragen haben -, schließlich fallen gelassen. Seit je Bestandteil der Wiener Bohème zwischen Subkultur, politischer Revolte, lustvollem Feuilletonismus und einer faszinierenden Hassliebe zu allem Theologischen, währte sein Sommer im Rampenlicht einer größeren Öffentlichkeit nur kurz. Es folgten weitere Kunstaktionen, Engagements, Internetaktionen, Auftritte bei Schlingensief und Kluge. So recht verfangen wollte nichts. Eine Reihe von Schlaganfällen machte den mit seiner Lebensuntüchtigkeit stets kokettierenden Phettberg schließlich zum Sozialfall, der von den Zuwendungen aus der öffentlichen Hand und von Sorge tragenden Gönnern abhängig ist: Hermes Phettberg, Elender, wie er sich selbst bezeichnet, wie auch ein Porträtfilm von Kurt Palm aus den 00er Jahren heißt. Vor allem das Internet ist heute seine Bühne, wo er sich in regelmäßig online gestellten Gestionen weiterhin selbstbestimmt exhibitioniert.

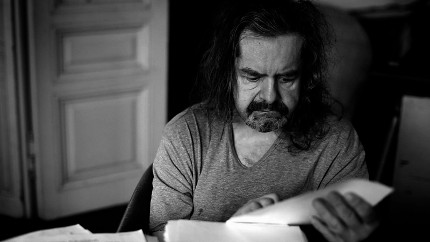

Ein weiterer Porträtfilm lief 2015 im Kino und ist jetzt offiziell und legal auf Youtube kostenfrei zugänglich: "Der Papst ist kein Jeansboy", 2011 vom Berliner Schriftsteller und Filmemacher Sodo Swobotnik binnen einer Woche in Phettbergs Wohnung und dem mobil noch erreichbaren näheren Umfeld gedreht. Anders als Palms Film, der stark auf die öffentliche Persona Phettberg und deren Geschichte in der Öffentlichkeit fokussiert, sucht Swobodnik den privaten, intimen Phettberg - und was von ihm übriggeblieben ist: einen vom körperlichen Verfall gezeichneten Menschen, dessen einst beeindruckendes Sprach- und Sprechvermögen nach den Schlaganfällen heute schwer beeinträchtigt ist. Um Elendstourismus geht es aber - trotz aller Härten - nicht: Swobodniks schöner Schwarzweiß-Film ist zärtlich, aber nicht distanzlos, empathisch, aber nicht menschelnd. Eine Übung in Würde gerade dort, wo andere die Augen verschließen, sich zurückziehen: Wenn Phettberg ein Wort nicht findet - "Jetzt bin i wieder steckengeblieben" - senkt Swobodnik nicht den Blick, sondern lässt die Zeit intakt, die es für ein Wort in dieser körperlichen Verfassung braucht: Filmische Geduld, eine Geste der Respektbezeugung.

"Der Papst ist kein Jeansboy" könnte man zu einer ganzen Reihe essayistischer Porträtfilme aus den letzten Jahren über gesellschaftlich Gescheiterte zählen: "Kern" (über den Schauspieler und Regisseur Peter Kern) von Veronica Franz und Severin Fiala zählt ebenso dazu wie Wolfgang Reinkes "Nicht böse sein" (über eine Kreuzberger Junkie-WG) oder Andreas Horvaths mittlerweile per einstweiliger Verfügung aus dem Verkehr gezogenes Porträt Helmut Bergers. Filme, die den Finger auf schmerzende Wunden legen, die sich durch ein beträchtliches Maß an intimer Nähe auszeichnen, ins Privatissimum vordringen: Körper und unmittelbare Lebenswelt, die eigene Wohnung als Rückzugsort und Krypta des Lebensverlaufs. Beides bildete für Phettberg stets das primäre Material zur Inszenierung der eigenen Lebenskunst, die man vielleicht - getreu des masochistischen Prinzips des steten Befriedigungsaufschubs - als im Missglücken glückendes Leben auffassen kann. Oder eben als Gesamtkunstwerk: Leben, körperlich Da-Sein und Wohnen als permanente Performance, als permanente Exhibition - doppelt zu verstehen als Entblößung und, englisch, als Ausstellung. "Alles vorbei", klagt Phettberg einmal sein Leid, "alles vorbei, das ist alles nurmehr ein Museum, nurmehr ein Museum", während er durch die vollgestopften Zimmer seiner Wohnung stapft. Ein Museumsführer der eigenen Existenz.

Begleitet wird der Film von Ausschnitten aus Phettbergs Gestionen, gelesen von Josef Hader. Manchmal hat es über die Montage den Anschein, als ob Phettberg im Widerstreit liegt mit dieser Stimme aus dem Off. Strukturiert wird der Film von Texttafeln mit obszönen Botschaften aus öffentlichen Toiletten Wiens, in denen sich schwules, sadomasochistisches Begehren in deftiger Wortwahl Bahn bricht. Diese Drastik kontrastiert mit der Fragilität, die Phettberg, Getriebener unerfüllter sexueller Wünsche, an den Tag legt. Gleich in der ersten Aufnahme gelingt es Swobodnik, Hermes Phettberg, der in seinem Werk fortlaufend auf die Unattraktivität seiner Physis zu sprechen kommt, als schönen Mann zu porträtieren.

Thomas Groh

Der Papst ist kein Jeansboy - Österreich 2015 - Regie: Sobo Swobodnik - Laufzeit: 74 Minuten. Der komplette Film auf Youtube.

Kommentieren