9punkt - Die Debattenrundschau

Keine Auskünfte zum Planungsstand

Rundblick durch die Feuilletondebatten. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.

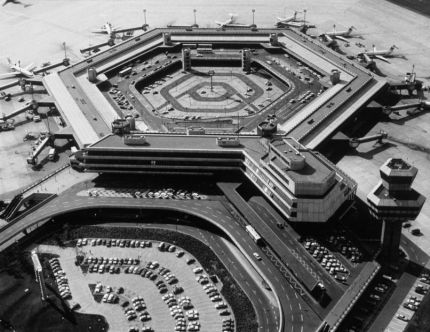

11.12.2019. Übermorgen wird in Großbritannien gewählt. Der Guardian gibt eine offizielle Wahlempfehlung - verschweigt aber den Zwiespalt nicht. Die New York Times zeigt, wie auch in diesem Wahlkampf Desinformationskampagnen geführt wurden. Der Tagesspiegel fragt: Kann es sein, dass der Flughafen Tegel mal zum Denkmal wird? Die taz erzählt, wie sich die außerparlamentarische Opposition in Algerien gegen die Wahlen wehrt. geschichtedergegenwart.ch erzählt die Geschichte der Frauenhausbewegung.

Efeu - Die Kulturrundschau

vom

11.12.2019

finden Sie hier

Europa

Es ist faszinierend, den Leitartikel der Zeitung zu den britischen Wahlen zu lesen. Am Ende sprechen die Redakteure die erwartbare Empfehlung aus, Labour zu wählen - allerdings nach einem scharf kritischen Absatz über Jeremy Corbyn und seinen Fanatismus. Am besten fasst der folgende Absatz den Zwiespalt vor den Wahlen zusammen: "Johnson benutzt konservative soziale Positionen, um arme Wähler zu einer Wahl gegen ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen zu bewegen. Corbyn will den Bürgern einen Staat geben, der so groß ist, dass er nicht praktikabel erscheint. Die moderate Botschaft der Liberaldemokraten mit ihrer bewundernswerten Vorschlägen zu einer Reform des Wahlsystems wird von den Fantasien, den Brexit zu widerrufen, beeinträchtigt."

Sowohl die Tories als auch Labour (aber die Tories mehr als Labour) nutzen Desinformationstaktiken in den sozialen Medien, um die Wähler bei den übermorgen anstehenden Wahlen zu beeinflussen, berichten Adam Satariano und Amie Tsang in der New York Times: "Es sind nicht nur Profis, die falsches oder irreführendes Kampagnenmaterial online erstellen. So gut wie jeder kann das fabrizieren, und genau das scheint zu geschehen. 'Es ist die Demokratisierung von Fehlinformationen', sagte Jacob Davey, Senior Researcher am Institute for Strategic Dialogue, einer in London ansässigen Gruppe, die globale Desinformationskampagnen verfolgt. 'Wir sehen, wie jeder und jede diese Taktiken aufgreift.'" Mehrere NGOs, mit deren Vertreter die Autoren gesprochen haben, beobachten inzwischen Desinformation in Wahlkämpfen - der britische Wahlkampf gilt dabei als ein instruktiv für den kommenden, viel längeren amerikanischen Wahlkampf.

Bei der BBC berichten Joe Tidy und Rachel Schraer über Forderungen der "Coalition for Reform in Political Advertising" (Website) nach einem Factchecking politischer Anzeigen, bevor sie online gehen.

180 Intellektuelle - darunter die üblichen Verdächtigen wie Didier Eribon und Annie Ernaux - haben in Frankreich einen Aufruf zum aktuellen Streik veröffentlicht, für den man vor einer Woche an den Zeitungskiosk gehen musste, um Le Monde zu kaufen. Jürg Altwegg ist in der FAZ nicht allzu begeistert. De Autoren spielen auf Pierre Bourdieu und den großen Streik von 1995 an, so Altwegg. Damals hatten sich Intellektuelle wie Paul Ricoeur allerdings auch mit der reformwilligen Regierung solidarisiert: "Heute regiert ein Schüler Paul Ricœurs Frankreich. Als Assistent hatte Macron eines der Bücher des Philosophen betreut. Knickt er nun ein wie Alain Juppé 1995 und alle Regierungen seither, ist es mit seinen Reformen zu Ende. Ein paar Ökonomen zerlegen zwar die Fake News, die Thomas Piketty in Funk und Fernsehen zur besten Sendezeit verbreitet. Aber kein einflussreicher Intellektueller weit und breit verteidigt die Reform."

Sowohl die Tories als auch Labour (aber die Tories mehr als Labour) nutzen Desinformationstaktiken in den sozialen Medien, um die Wähler bei den übermorgen anstehenden Wahlen zu beeinflussen, berichten Adam Satariano und Amie Tsang in der New York Times: "Es sind nicht nur Profis, die falsches oder irreführendes Kampagnenmaterial online erstellen. So gut wie jeder kann das fabrizieren, und genau das scheint zu geschehen. 'Es ist die Demokratisierung von Fehlinformationen', sagte Jacob Davey, Senior Researcher am Institute for Strategic Dialogue, einer in London ansässigen Gruppe, die globale Desinformationskampagnen verfolgt. 'Wir sehen, wie jeder und jede diese Taktiken aufgreift.'" Mehrere NGOs, mit deren Vertreter die Autoren gesprochen haben, beobachten inzwischen Desinformation in Wahlkämpfen - der britische Wahlkampf gilt dabei als ein instruktiv für den kommenden, viel längeren amerikanischen Wahlkampf.

Bei der BBC berichten Joe Tidy und Rachel Schraer über Forderungen der "Coalition for Reform in Political Advertising" (Website) nach einem Factchecking politischer Anzeigen, bevor sie online gehen.

180 Intellektuelle - darunter die üblichen Verdächtigen wie Didier Eribon und Annie Ernaux - haben in Frankreich einen Aufruf zum aktuellen Streik veröffentlicht, für den man vor einer Woche an den Zeitungskiosk gehen musste, um Le Monde zu kaufen. Jürg Altwegg ist in der FAZ nicht allzu begeistert. De Autoren spielen auf Pierre Bourdieu und den großen Streik von 1995 an, so Altwegg. Damals hatten sich Intellektuelle wie Paul Ricoeur allerdings auch mit der reformwilligen Regierung solidarisiert: "Heute regiert ein Schüler Paul Ricœurs Frankreich. Als Assistent hatte Macron eines der Bücher des Philosophen betreut. Knickt er nun ein wie Alain Juppé 1995 und alle Regierungen seither, ist es mit seinen Reformen zu Ende. Ein paar Ökonomen zerlegen zwar die Fake News, die Thomas Piketty in Funk und Fernsehen zur besten Sendezeit verbreitet. Aber kein einflussreicher Intellektueller weit und breit verteidigt die Reform."

Kulturpolitik

Politik

Die in Algerien angesetzen Wahlen können die Opposition nicht besänftigen, denn die Kandidaten sind von der Staats-"Mafia" ausgewählt, Debatte ist nicht zugelassen, berichtet Sofian Philip Naceur für die taz: "Einen Hauch von Legitimität verleihen wollte das Wahlamt der Abstimmung mit einer am Freitag im Staatsrundfunk übertragenen TV-Debatte. Doch der Versuch scheiterte auf ganzer Linie. 'Wenn Journalisten keine Nachfragen stellen dürfen und es keine Interaktion zwischen den Kandidaten gibt, dann ist das eine Pressekonferenz und keine Wahldebatte', sagt der Gründer der Initiative 'Munathara', Belabbès Benkredda, gegenüber der taz. Munathara hatte im Herbst im Nachbarland Tunesien mehrere Wahldebatten organisiert. Der TV-Debatte in Algerien warf die Initiative in einer Stellungnahme jedoch vor, internationalen Standards in Sachen Transparenz und Unabhängigkeit nicht gerecht zu werden." Hier veröffentlicht Munathara ein Statement zu den algerischen Wahlen.

Wissenschaft

In der NZZ berichtet der in Bern arbeitende Literaturwissenschaftler Elias Bounatirou von seinen Schwierigkeiten, am Beispiel des Romans "Giga Barićeva" die Geschichte des Kroatischen im Faschismus zu erforschen. An kroatischen Forschungseinrichtungen wurde ihm schon die Tür vor der Nase zugeschlagen. Dabei wären die Materialien zu dem in den Dreißigern als Fortsetzungsroman erschienen Buch von Milan Begović, das in den Vierzigern umgearbeitet wurde, sicher besonders aufschlussreich: "Die älteren Editionen von 'Giga Barićeva' lassen sich entweder über die Fernleihe aus ausländischen Bibliotheken bestellen oder über das Internet antiquarisch kaufen. Diejenigen von 1943 und 1944 weisen offensichtlich gegenüber den früheren Ausgaben erhebliche Änderungen auf, und zwar neben inhaltlichen ganz besondere sprachliche. So sind Fremdwörter und namentlich typisch serbische Ausdrücke durch kroatische Wörter ersetzt worden. Der Autor oder die Zensur - diese Frage wäre genauer zu klären - hat den Text 'gesäubert', um ihn 'kroatischer' zu machen. 'Giga Barićeva' in der Version von 1943 und 1944 lässt sich also als Produkt der faschistischen Sprachpolitik lesen und als Spiegel der Suche nach der 'wahren' kroatischen Identität."

Wenn heute an der Münchner Uni der neue Sonderforschungsbereich zu Vigilanzkulturen eröffnet wird, dann weiß nur der Historiker Arndt Brendecke, was damit genau gemeint ist. Im Interview mit der SZ wird es nicht ganz klar. Es geht um Wachsamkeit - ein Phänomen, das positiv oder negativ besetzt sein kann, je nach den Umständen, erklärt Brendecke: "Vigilanz bringt zunächst eine gewisse Irritation, man weiß nicht genau, wie man das einzuordnen hat - und eben das, glauben wir, ist produktiv. Denn unsere Grundannahme ist, dass diese Irritation signifikant für das Phänomen ist. Wir haben es zum Beispiel bei disruptiven Ereignissen wie Terroranschlägen erlebt: Was man gestern noch für eine Zumutung hielt, hält man heute für notwendig."

Wenn heute an der Münchner Uni der neue Sonderforschungsbereich zu Vigilanzkulturen eröffnet wird, dann weiß nur der Historiker Arndt Brendecke, was damit genau gemeint ist. Im Interview mit der SZ wird es nicht ganz klar. Es geht um Wachsamkeit - ein Phänomen, das positiv oder negativ besetzt sein kann, je nach den Umständen, erklärt Brendecke: "Vigilanz bringt zunächst eine gewisse Irritation, man weiß nicht genau, wie man das einzuordnen hat - und eben das, glauben wir, ist produktiv. Denn unsere Grundannahme ist, dass diese Irritation signifikant für das Phänomen ist. Wir haben es zum Beispiel bei disruptiven Ereignissen wie Terroranschlägen erlebt: Was man gestern noch für eine Zumutung hielt, hält man heute für notwendig."

Gesellschaft

Catherine Davies erzählt in einem instruktiven Artikel für geschichtedergegenwart.ch die Geschichte der Frauenhausbewegung in Europa und Deutschland und spricht dafür unter anderem mit der in Berlin lebenden Aktivistin Cristina Perincioli, die in London das 1971 eröffnete "Women's Shelter" besucht hatte, eines der ersten Frauenhäuser überhaupt: "Es war die Begegnung mit den dort lebenden Frauen, erinnert sich Perincioli, die ihr die Augen öffnete mit ihren Erzählungen 'unfassbarer Grausamkeiten' Als sie in Berlin, wo sie lebte, im Plenum des Frauenzentrums fragte, ob jemand Frauen kenne, die von häuslicher Gewalt betroffen waren, meldeten sich zu ihrem großen Erstaunen Anwesende - 'Frauen, die ich zu kennen glaubte, mit denen ich zusammenarbeitete! Nicht 'die anderen' hatten dieses Problem - nein, es war mitten unter uns!'"

Geschichte

In der NZZ widerspricht der Würzburger Historiker Benjamin Hasselhorn den Behauptungen, Wilhelm II. sei Antisemit gewesen und die Hohenzollern hätten dem nationalsozialistischen Regime erheblichen Vorschub geleistet, weshalb ihre Enteignung rechtens sei: "Im laufenden Rechtsstreit muss diese Frage eindeutig mit Ja oder Nein beantwortet werden. Dieser Umstand sowie die öffentlich vorherrschende Anti-Preußen-Stimmung machen Differenzierungen schwer. Das Schwarz-Weiß-Denken eines Historikers wie Wolfgang Wippermann, der erklärt hat, man könne nur entweder Demokrat oder Unterstützer der Nazis gewesen sein, scheint opportun. Wie wenig eine solche Sichtweise aber den komplizierten historischen Zusammenhängen gerecht wird, zeigt sich beispielsweise an der unterschiedlichen Bewertung des 'Tags von Potsdam'..."

Kommentieren