Efeu - Die Kulturrundschau

Ratlos, verblüfft, verstört

Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.

Kunst

Am Montagmorgen ist ins Grüne Gewölbe des Dresdner Schlosses eingebrochen worden, die Täter stahlen drei Juwelen-Garnituren aus der Ära Augusts des Starken, genaue Angaben zum materiellen Wert gibt es nicht, der ideelle Wert ist umso bedeutender. Sachsens Innenminister Roland Wöller sprach von einem "Anschlag auf die kulturelle Identität aller Sachsen". In der FAZ sieht auch Andreas Platthaus das "Sieges- und Heimatgefühl" der Sachsen "zerstört": "Es gibt anderswo auf der Welt größere Diamanten als in Dresden, aber die Besonderheit etwa der sogenannten Brillantgarnitur als bedeutendste der drei liegt darin, dass hier ein Generationenprojekt zu besichtigen war: August der Starke kaufte den Großteil der Diamanten, sein Sohn August III. ergänzte weitere höchst bedeutende Steine, darunter den legendären 'Dresdner Grünen', und sein Urenkel Friedrich August III. schließlich ließ aus Juwelen seiner beiden Vorfahren die jetzige Brillantgarnitur anfertigen - als 'Brücke zwischen den Fürstengenerationen', wie Dirk Syndram, der Direktor des Grünen Gewölbes, das Schmuckensemble charakterisiert hat."

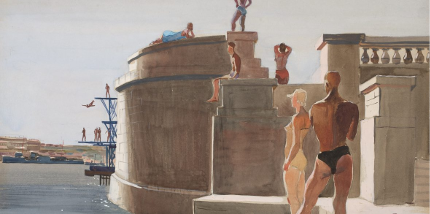

Für die FAZ hat sich Kerstin Holm in der Petersburger Manege die große Doppelausstellung der Sowjetkünstler Alexander Dejneka und Alexander Samochwalow angesehen. Beide Künstler wurden vom System aufgebaut und später gebrochen, weiß Holm, die hier dennoch "Musterbeispiele totalitärer Kunst" entdeckt, etwa in Samochwalows "Straßenbahnschaffnerin" von 1928: "Die schlichte Frau erscheint wie die mächtige Statue einer Göttin, die über die Elektrizität gebietet, die einst nur Zeus oder dem Propheten Elias zu Diensten war. Der grüne Funkenschein, dessen Farbnuance sich auch dadurch erklärt, dass die Stromkabel aus Kupfer waren, erleuchtet sie wie unerschaffenes Licht. Berühmt wurde Samochwalow in den dreißiger Jahren durch seine Metro-Erbauerinnen, muskulöse, mit Verve den Presslufthammer oder die Hebewinde traktierende Arbeiterinnen, die bald an furiose Mänaden erinnern, bald wie die Venus dastehen."

Weiteres: Anlässlich der Ausstellung "Superstrings, Runes, the Norns and Gordian Knot" mit neuen Arbeiten von Anselm Kiefer (Unser Resümee) hat Sean O'Hagan im Guardian mit dem deutschen Künstler über die Spring Theorie, Mystizismus, nordische Mythologie - und über Rechtspopulismus in Europa gesprochen: "'Das sind wirklich schwierige Zeiten', sagt er leise. "In Deutschland, in Ungarn, in Polen hat es eine andere Gestalt, aber es ist wirklich nicht neu. (…) Für mich war es nur verdeckt, aber das heißt nicht, dass es weg war. Es ist immer da, manchmal aber auch versteckter." Als "Wucht" voller "Schönheit und Schrecken" feiert Christian Thomas in der FR die große William-Turner-Schau im Münsteraner Landesmuseum. Für die taz ist Lukas Hermsmeier durch das wieder eröffnete MoMA in New York geschlendert, verwundert darüber, wie vor Ort Diversität interpretiert wird und wer alles im Aufsichtsrat sitzt: "Zum Portfolio gehören auch die zwei Gefängnisfirmen CoreCivic und GEO Group, deren Geschäftsmodell dafür sorgt, dass in den USA immer mehr Menschen im Knast sitzen." Besprochen wird die große Tiepolo-Schau in der Staatsgalerie Stuttgart (SZ).

Musik

In Los Angeles hat Kanye West, der sich als jüngste Grille ausgedacht hat, fortan von Gott erleuchtet zu sein, unter dem Titel "Nebuchadnezzar" ein als Oper angekündigtes Gottesdienst-Konzert auf die Bühne gebracht: SZ-Kritiker Jürgen Schmieder räumt ein, das offenbar recht chaotische Bühnengeschehen zwar "gebannt" beobachtet zu haben, "aber eher ratlos, verblüfft und verstört als beseelt, erweckt und erleuchtet. Man spricht auch nicht von Gott danach, sondern vom Ort des Widersachers: Was zur Hölle war das denn bitte?"

Weitere Artikel: Für den Tagesspiegel plaudert Katja Schwemmers mit Beck. Florian Bissig berichtet in der NZZ vom Zürcher Jazzfestival "Unerhört". Jürg Zbinden (NZZ) und Dietmar Dath (FAZ) gratulieren Tina Turner zum Achtzigsten.

Besprochen werden Davidos "A Good Time" (Pitchfork), ein Abend mit dem Jazztrompeter Till Brönner (Tagesspiegel) und neue Klassikveröffentlichungen, darunter das neue Album "Facce d'amore" des Countertenors Jakub Józef Orliński (SZ).

Literatur

Besprochen werden der Briefwechsel von Sarah Kirsch und Christa Wolf (Zeit), eine Werkausgabe der Stücke und Erzählungen von Shalegh Delaney (online nachgereicht aus der Literarischen Welt), Ian McEwans "Der Kakerlake" und Ma Jians "Traum von China" (Tagesspiegel), Miljenko Jergovićs "Ruth Tannenbaum" (taz), Dieter Zwickys "Los Alamos ist winzig" (NZZ), Sophie Calles "Das Adressbuch" (SZ) und der autobiografische Roman "Das Schneckenhaus", in dem Mustafa Khalifa seine zwölf Jahre in einem syrischen Gefängnis verarbeitet (FAZ).

Diese und viele weitere Bücher erhalten Sie in unserem neuen Online-Bücherladen Eichendorff21. Mit jedem Kauf dort unterstützen Sie uns und machen somit unsere Arbeit möglich - Danke!

Film

Disney hat nach dem Erwerb des Backkatalogs von 20th Century Fox angekündigt, diesen beträchtlichen filmhistorischen Fundus für Kinovorführungen künftig nicht mehr freizugeben (mehr dazu hier). In einem offenen Brief auf Sight & Sound bittet Mark Cousins nun Bob Iger, den Chef des Filmkonzerns, davon abzulassen und unterbreitet ihm einen "bescheidenen Vorschlag": "Soweit ich das überblicke, hat Ihre Firma 2017 aus einem Umsatz von 55,14 Milliarden Dollar einen Gewinn von 8,98 Milliarden geschlagen - 16 Prozent. 2018 war der Gewinn sogar noch beträchtlich höher." Doch "was wäre, wenn Disney 0,1 Prozent dieses Profits für die Restaurierung von Filmen aufbringt oder Innovatoren der Filmkultur zugute kommen lässt? Jenen also, die Ihrem Publikum, auch Ihrem zukünftigem, Filme zeigen? Den Fackelträgern des Kinos. ... Schmale 0,1 Prozent, das wären 12,6 Millionen, die mithelfen könnten, die Filmkultur zu ändern. Und wenn das nicht in Frage kommt, dann fügen Sie doch einfach noch eine Null hinzu, um auf ein minimales Fragment in Höhe von 0,01 Prozent zu kommen. Haben Sie sich doch nicht so, würde dieser schmerzfreie Betrag Ihre Aktionäre denn nicht ein bisschen besser fühlen lassen? Schulden Sie das nicht uns, den Filmliebhabern? Und schulden Sie es nicht den Filmen?"

Weiteres: Jana Demnitz spricht im Tagesspiegel mit Therese Koppe über deren Dokumentarfilm "Im Stillen laut", in dem die Filmemacherin davon erzählt, wie die Künstlerin Erika Stürmer-Alex und ihre Partnerin Christine Müller-Stosch sich in der DDR auf einem Kunsthof bei Frankfurt/Oder einen Freiraum schufen. In der FAZ liefert der Osteuropa-Korrespondent Gerhard Gnauck historische und politische Hintergründe zu Agnieszka Hollands "Mr. Jones", der die ukrainischen Hungerjahre unter Stalin zum Thema hat. Besprochen wird der Disney-Animationsfilm "Die Eiskönigin 2" (ZeitOnline).

Bühne

Für sein Operndebüt mit Camille Saint-Saens' "Samson und Dalila" an der Berliner Staatsoper fuhr der argentinische Filmregisseur Damian Szifron einiges an Stars und Hollywoodästhetik auf, Daniel Barenboim dirigierte - und dennoch buhte das Publikum. Die Opernkritiker springen dem Duo allerdings zur Seite. Saint-Saens' Oper ist eigentlich uninszenierbar, aber niemand zuvor habe "eine so stringente, in ihrem Hyperrealismus so organisch wirkende Inszenierung zustande gebracht, Doris Doerrie nicht und auch nicht Volker Schlöndorff, von Wim Wenders ganz zu schweigen", schreibt Frederik Hanssen im Tagesspiegel: "Es ist diese altmodische, prachtvolle und handwerklich brillant gemachte Überwältigungsästhetik, die sich viele im Saal nicht bieten lassen wollen. Nicht in Berlin, der Hauptstadt des Euro-Trash, dem Hotspot der Bühnenavantgarde, wo die Theaterzukunft gestaltet wird - und nicht Kinogeschichte zitiert. Was die Wütenden übersehen, ist, dass dieser Abend in sich schlüssig ist, weil sich eben auch die Musik auf begeisternde Weise in das Konzept fügt. Daniel Barenboim präsentiert die Partitur nämlich in klingendem Technicolor: Die leuchtenden, manchmal geradezu knallbunten Klangfarben der Staatskapelle klingen fantastisch - und nach weit mehr Musikerinnen und Musikern, als tatsächlich im Orchestergraben sitzen."

Es gibt "offenbar jetzt auch im Theater die Gattung der Aktualisierungsspießer, die sofort buhen, wenn ihre zuckende Lust nicht durch die Schlüsselreize der Heutigkeit gestillt wird: echte Flüchtlinge, echte Elendskinder, Hitlergrüße", ärgert sich indes Jan Brachmann in der FAZ über die "Philister" im Publikum. "Monumentale Sandalenoper", winkt hingegen Julia Spinola in der SZ ab.

Weiteres: Sechs Stunden beste immersive Unterhaltung bekommt Manuel Brug in der Welt im Haus der Berliner Festspiele geboten, wo der Argentinier Mariano Pensotti sein Überwachungsstück "Diamante" um eine Gated Community inszeniert hat. In der Nachtkritik resümiert Simone Kaempf ein Berliner Symposium zum 20jährigen Erscheinen von Hans-Thies Lehmanns Schrift "Postdramatisches Theater", an dem unter anderem René Pollesch, Falk Richter und She She Pop teilnahmen.

Besprochen wird David Martons Inszenierung von Allan Ginsbergs "Howl" an der Berliner Volksbühne (SZ) und das Dresdner Fast Forward Festival (FAZ).