Efeu - Die Kulturrundschau

Ins Vergangene und ins Künftige

Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.

02.06.2018. In der NZZ denkt Iso Camartin über Musik und Zeit nach. Im Freitag

erinnert sich Bernd Cailloux an das Glück, 1968 im Düsseldorfer Creamcheese zu

tanzen. In der taz erzählt der Bauhistoriker Robert Conrad von seiner Leidenschaft für verwunschene alte Häuser. Im Intellectures-Interview denkt die Schriftstellerin Lucy Fricke über Frauen um die vierzig nach. Die NZZ bewundert die Körperbilder Maria Lassnigs. Die taz porträtiert den James Dean des Donbass, Serhij Zhadan.

9punkt - Die Debattenrundschau

vom

02.06.2018

finden Sie hier

Kunst

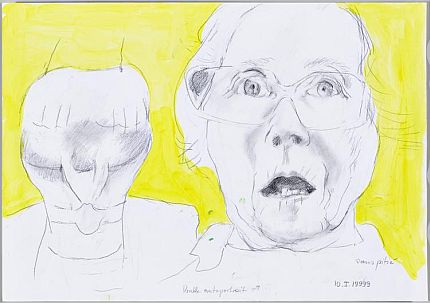

Maria Lassnig, "Double autoportrait sans pitié", 1999, Bleistift, Acryl. Bild: © Maria Lassnig Stiftung

Die Körperbilder Maria Lassnigs sind einmalig, lernt Maria Becker in einer dem grafischen Werk der Künstlerin gewidmeten Ausstellung im Kunstmuseum Basel: "Die 1919 in Kärnten geborene Künstlerin war eine Pionierin der Body-Awareness - lange bevor man den Modebegriff erfunden hatte. Sie, die an der Wiener Akademie auf Konsens mit der NS-Ideologie getrimmt worden war, entwickelte nach dem Krieg einen Willen zur Autonomie, der keine Kompromisse duldete. Schonungslos suchte sie zu fassen, was sie im Innersten war, nämlich ein Selbst im Spiegel der eigenen Empfindung. Der heutige Begriff der Körperachtsamkeit, eher Wellness als Introspektion, hat mit Lassnigs radikaler Intention kaum etwas gemeinsam."

Weitere Artikel: Paul Katzenberg unterhält sich für die SZ in Moskau mit der russischen Wissenschaftlerin Olga Schirnina, die historischen Personen wie Lenin oder Goebbels auf alten Schwarz-Weiß-Fotos Farbe verleiht. Die ungarische Schriftstellerin Noémi Kiss trifft sich für Zeit online mit Ilona Staller. Die Kuratorin Nina Pohl erklärt im Interview mit der taz, warum Louise Bourgeois' Installation "The Empty Room" so gut in den Schinkel Pavillon passt.

Literatur

"Die meisten neuen Bücher, die das Muttersein theoretisieren oder literarisieren, erzählen Identitätsgeschichten", schreibt Mara Delius in der Welt. Lucy Fricke wiederum ging es mit ihrem Roman "Töchter" darum, ein Buch zu "schreiben, in dem es um Frauen geht, mit denen ich befreundet bin, die nicht nur oder gar nicht Mütter sind, sondern viel mehr", erklärt sie im Intellectures-Interview. Es geht um die Wegmarke, wenn man 40 wird: "Mich haben deshalb all die Fragen, mit denen man sich in dem Alter beschäftigt, interessiert: Kinderkriegen oder nicht, Familienentwürfe, Karriere, Scheitern - all das, was man intensiv spürt in dieser Zeit. Dazu kam die Auseinandersetzung mit den Eltern, die zunehmend alt und krank werden und manchmal eben auch sterben."

Simone Brunner porträtiert in der taz den ukrainischen Schriftsteller Serhij Zhadan, der zu den populärsten Künstlern seiner Heimat zählt: "Zhadan ist Punk und Lyrik, Politik und Poesie. ... Als 'eine Art James Dean' des Donbass beschreibt ihn die Publizistin Marci Shore. 'Niemand vereint den coolen Typen und den heiligen Narren so gut wie Zhadan', schrieb zuletzt der US-Historiker Timothy Snyder. 'Er rappt Hymnen.' ... Es sind Geschichten von der bizarren Normalität des Krieges, die Zhadan erzählt. Erst im Banalen wird die Gewalt sichtbar."

Weitere Artikel: Für die taz spricht Katharina Granzin mit dem Schriftsteller Assaf Gavron unter anderem über seinen neuen Roman "Achtzehn Hiebe" und die Lage der Linken in Israel. Die Welt bringt einen Vorabdruck des Kapitels über Thailand aus William T. Vollmanns Reportageband "Arme Leute". Im literarischen Essay der FAZ befasst sich Alena Wagnerová mit dem Verhältnis zwischen Jaroslav Hašek, dem Autor des "Braven Soldaten Švejk", und der Dichterin Jarmila Mayerová. Für die FR plaudert Harry Nutt mit Uwe Wittstock über den Bart des Karl Marx.Im Dlf-Kultur-Feature setzt sich Thomas David mit dem Schriftsteller und Essayisten Teju Cole auseinander. Der BR bietet den ersten Teil einer Hörspielbearbeitung von Thomas Harlans Roman "Heldenfriedhof" an.

Besprochen werden die erstmalige Übersetzung von Anthony Powells zwölfbändigem Roman-Zyklus "Dance to the Music of Time" (NZZ), Michael Angeles Schirrmacher-Biografie (taz), Andrej Platonows "Tschewengur" (SZ), Maxim Kantors "Rotes Licht" (FR), Christa E. Seibickes Neuübersetzung von Sinclair Lewis' "Main Street" (taz), James Hawes' "Die kürzeste Geschichte Deutschlands" (Welt) und Eginald Schlattners "Wasserzeichen" (FAZ).

Simone Brunner porträtiert in der taz den ukrainischen Schriftsteller Serhij Zhadan, der zu den populärsten Künstlern seiner Heimat zählt: "Zhadan ist Punk und Lyrik, Politik und Poesie. ... Als 'eine Art James Dean' des Donbass beschreibt ihn die Publizistin Marci Shore. 'Niemand vereint den coolen Typen und den heiligen Narren so gut wie Zhadan', schrieb zuletzt der US-Historiker Timothy Snyder. 'Er rappt Hymnen.' ... Es sind Geschichten von der bizarren Normalität des Krieges, die Zhadan erzählt. Erst im Banalen wird die Gewalt sichtbar."

Weitere Artikel: Für die taz spricht Katharina Granzin mit dem Schriftsteller Assaf Gavron unter anderem über seinen neuen Roman "Achtzehn Hiebe" und die Lage der Linken in Israel. Die Welt bringt einen Vorabdruck des Kapitels über Thailand aus William T. Vollmanns Reportageband "Arme Leute". Im literarischen Essay der FAZ befasst sich Alena Wagnerová mit dem Verhältnis zwischen Jaroslav Hašek, dem Autor des "Braven Soldaten Švejk", und der Dichterin Jarmila Mayerová. Für die FR plaudert Harry Nutt mit Uwe Wittstock über den Bart des Karl Marx.Im Dlf-Kultur-Feature setzt sich Thomas David mit dem Schriftsteller und Essayisten Teju Cole auseinander. Der BR bietet den ersten Teil einer Hörspielbearbeitung von Thomas Harlans Roman "Heldenfriedhof" an.

Besprochen werden die erstmalige Übersetzung von Anthony Powells zwölfbändigem Roman-Zyklus "Dance to the Music of Time" (NZZ), Michael Angeles Schirrmacher-Biografie (taz), Andrej Platonows "Tschewengur" (SZ), Maxim Kantors "Rotes Licht" (FR), Christa E. Seibickes Neuübersetzung von Sinclair Lewis' "Main Street" (taz), James Hawes' "Die kürzeste Geschichte Deutschlands" (Welt) und Eginald Schlattners "Wasserzeichen" (FAZ).

Architektur

Robert Conrad, Südflügel der HVA-Zentrale an der Frankfurter Allee, Sauna mit Tauchbecken im Kellergeschoss. Aufnahmedatum: 03.11.2017. © Robert Conrad. → Zentrale des Auslandsgeheimdienstes des MfS der DDR, Deutschland. Bild: 8585, geladen am: 19.12.2017. Vimudeap

Sehen, was noch übrig ist - so etwa könnte man die Motivation des Bauhistoriker Robert Conrad zusammenfassen, der schon als Jugendlicher in seiner Heimatstadt Greifswald begonnen hat, alte Häuser zu fotografieren, wie der Mitbegründer des Virtuellen Museums der toten Orte im Interview mit der taz erzählt: "Ich bin mit siebzehn aus dem Elternhaus aus- und mit meinem Freundeskreis in solche leerstehenden Wohnungen eingezogen. Unsere Möbel waren ja auch aus diesen Häusern. Unsere Vorbewohner hatten viel zurückgelassen! Bei uns allen standen Gründerzeitvertikos und schöne alte Schränke. Und wir haben es uns dazwischen gemütlich gemacht, mit Blumenkästen und Altarkerzen. Ein wichtiges Buch für uns war 'Die andere Seite' von Alfred Kubin. Da geht es um einen manischen, reichen Spinner, der verfallende Gebäude auf der ganzen Welt abbauen lässt, praktisch jeden Stein nummeriert und dann irgendwo in einer Einöde eine Stadt aus lauter verwunschenen Häusern errichtet. ... Wegen der Abrisse mussten wir oft umziehen, und ich schleppte dann eine wachsende Sammlung von Antiquitäten mit, auch alte Dokumente."

Besprochen wird die Ausstellung "African Mobilities" im Architekturmuseum der TU München.

Bühne

Margarete Affenzeller macht sich im Standard Gedanken über das Verschwinden des Schauspielers, der immer häufiger durch Puppen ersetzt wird. Judith von Sternburg schreibt in der FR über das Festival "Barock am Main", wo Rainer Dachselts Komödie nach Gryphius "Horribilis von Huckevoll" aufgeführt wurde. Reinhard J. Brembeck besucht für die SZ in London den Opernkomponisten George Benjamin.

Besprochen werden Bertrand Lescas und Nasi Voutsas' Stück "Palmyra" im English Theatre Berlin (nachtkritik), Othmar Schoecks Oper "Das Schloss Dürande" am Theater Bern (auch das umgeschriebene Libretto kann die Oper nicht retten, meint Christian Wildhagen in der NZZ), die Uraufführung von Lothar Kittsteins "Schlafende Hunde" am Theater Bonn (FAZ), die Uraufführung von Konstantin Küsperts "Der Westen" am Theater Bamberg (SZ) sowie Dürrenmatts "Besuch der alten Dame" und Ayad Akhtars "The Who & the What" am Wiener Burgtheater (FAZ).

Besprochen werden Bertrand Lescas und Nasi Voutsas' Stück "Palmyra" im English Theatre Berlin (nachtkritik), Othmar Schoecks Oper "Das Schloss Dürande" am Theater Bern (auch das umgeschriebene Libretto kann die Oper nicht retten, meint Christian Wildhagen in der NZZ), die Uraufführung von Lothar Kittsteins "Schlafende Hunde" am Theater Bonn (FAZ), die Uraufführung von Konstantin Küsperts "Der Westen" am Theater Bamberg (SZ) sowie Dürrenmatts "Besuch der alten Dame" und Ayad Akhtars "The Who & the What" am Wiener Burgtheater (FAZ).

Film

Im Filmdienst beschäftigt sich Katharina Zeckau mit Bibliophilie im Film. Claus Löser wirft im Filmdienst einen Blick zurück auf das Umbruchsjahr 1968 und fragt sich, was von der filmischen Modernisierung dieses Aufbruchs geblieben ist.

Besprochen werden Heinz Brinkmanns "Usedom - Der freie Blick aufs Meer" (Freitag), der Dokumentarfilm "The Poetess" über die saudi-arabische Dichterin Hissa Hilal (Tagesspiegel), der Western "Feinde" mit Christian Bale (FR) und die Serie "Patrick Melrose" mit Benedict Cumberbatch (FR).

Besprochen werden Heinz Brinkmanns "Usedom - Der freie Blick aufs Meer" (Freitag), der Dokumentarfilm "The Poetess" über die saudi-arabische Dichterin Hissa Hilal (Tagesspiegel), der Western "Feinde" mit Christian Bale (FR) und die Serie "Patrick Melrose" mit Benedict Cumberbatch (FR).

Musik

Musikarchäologisch betätigte sich Michaela Melián Anfang Mai mit ihrer Installation "Music from a frontier town", in der die FSK-Musikerin die Überbleibsel der Plattensammlung des Münchner Amerikahauses zum Ausgangspunkt nimmt. Mit dieser Sammlung sollte einst die deutsche Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg kulturell umerzogen werden. Gefunden hat sie, erklärt sie im online nachgereichten Spex-Interview, "viel Jazz, von african americans gemachte Musik aus den vierziger, fünfziger und sechziger Jahren - aus einer Zeit also, in der die Rassenproblematik in den USA nicht einmal im Entferntesten angegangen war. Der 'March of Selma' stand noch bevor, und in München konnte man solche Platten leihen, oder eine mitgeschnittene Lesung von James Baldwin oder ganze Plädoyers, in denen es um die Rechte von Afroamerikanern ging. Innerhalb der USA herrschte also eine andere Politik, als die, wie man sich nach außen gab."

Musikarchäologisch betätigte sich Michaela Melián Anfang Mai mit ihrer Installation "Music from a frontier town", in der die FSK-Musikerin die Überbleibsel der Plattensammlung des Münchner Amerikahauses zum Ausgangspunkt nimmt. Mit dieser Sammlung sollte einst die deutsche Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg kulturell umerzogen werden. Gefunden hat sie, erklärt sie im online nachgereichten Spex-Interview, "viel Jazz, von african americans gemachte Musik aus den vierziger, fünfziger und sechziger Jahren - aus einer Zeit also, in der die Rassenproblematik in den USA nicht einmal im Entferntesten angegangen war. Der 'March of Selma' stand noch bevor, und in München konnte man solche Platten leihen, oder eine mitgeschnittene Lesung von James Baldwin oder ganze Plädoyers, in denen es um die Rechte von Afroamerikanern ging. Innerhalb der USA herrschte also eine andere Politik, als die, wie man sich nach außen gab."Schriftsteller Bernd Cailloux erinnert sich im Freitag an das Glück, 1968 in Düsseldorf erlebt und dort nach Herzenslust in den neuen Tanzlokalen getanzt zu haben: "Das Outfit änderte sich, die Röcke kurz, die Männermähnen lang, die Stimmung super. Allabendlich wurde diese Lichtblase namens Creamcheese überrannt. ... Wen es hierher zog, verließ den Alltag, war, pathetisch gesagt, auferstanden aus grauer Städte Mauern und frei von erzwungener Bescheidenheit - beim Betreten: Gänsehautfeeling. Hier hingen keine Pferdehalfter an der Wand, lockten keine Südseepappkulissen wie in gewöhnlichen Tanzlokalen, hier flirrte die Luft multimedial, eine Blaupause selbst für die heutigen Technoclubs."

In der NZZ denkt Iso Camartin über Musik und Zeit nach: Denn in der Musik, als linear-sequenzielle Kunst ohnehin eine, die immer schon erst im Moment zu sich kommt, geht zeitlich oft alles durcheinander. "Ja, Musik macht uns die vergehende Zeit erst gegenwärtig und nachfühlbar. So wie die Literatur uns auf 'die Suche nach der verlorenen Zeit' schicken kann, so öffnet Musik den Gegenwartsrahmen ins Vergangene und ins Künftige. Wenn ein Komponist einen Vorgänger motivisch aufgreift und zitiert, macht er einen Zeitsprung in die Vergangenheit. Wenn er uns Unerhörtes zumutet, versetzt er uns in die Zukunft. Zuhörend bewegen wir uns unweigerlich im Horizont der Zeit."

Weitere Artikel: Kanye West hat mit "Ye" überraschend ein neues Album veröffentlicht - angeblich das erste von insgesamt fünf, die bis zum Hochsommer veröffentlicht werden sollen. Sehr ausführlich schreibt Kai Müller im Tagesspiegel über den Wahn- und Irrsinn, der längst zum Markenzeichen des Rappers geworden ist. Für Pitchfork war Alex Frank in Wyoming auf der Listening-Party des neuen Albums. Jürgen Kesting besucht für die FAZ die neuen Mahler- und Mendelssohn-Museen in Hamburg (weitere Informationen hier und hier). Für die SZ plaudert Torsten Groß mit Who-Sänger Roger Daltrey über alte Zeiten. Zum Tod von Seeed-Sänger Demba Nabé schreiben Nadine Lange (Tagesspiegel), Karsten Frehe (taz), Jan Freitag (ZeitOnline) und Markus Schneider (Berliner Zeitung).

Besprochen werden der Berliner Auftritt von The Sea and the Cake (taz), Max Richters achtstündiges "Sleep"-Konzert in New York (NMZ), Oneohtrix Point Nevers neues Album "Age of" (Pitchfork, mehr hier), Thom Yorkes Berliner Konzert (Berliner Zeitung), ein Konzert der Wiener Philharmoniker mit Anna Netrebko (Standard), das neue Album von Andreas Gabalier (Standard) und das Album "Sink" von Sudan Archives (taz). Daraus ein Video:

Kommentieren