Efeu - Die Kulturrundschau

Eine Aufnahme der Welt

Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.

28.05.2021. Die Theaterkritiker amüsieren sich prächtig mit Rene Polleschs "Goodyear", in dem sich Sophie Rois und vier andere Theatergrößen als Rennfahrerwitwen ein amüsantes Szene-Pingpong liefern (aber es geht natürlich auch um Schein und Sein). Die FAZ empfiehlt eine Werkschau des ägyptischen Regisseurs Atteyat Al Abnoudy im Berliner Arsenal. Die NZZ würdigt die elitäre Ästhetik der Wiener Werkstätten. Die FAZ spaziert durch Anne Imhofs Verwandlung des Palais de Tokyo. Die Literaturkritiker trauern um den amerikanischen Kinderbuchautor Eric Carle, Schöpfer der unvergesslichen "Raupe Nimmersatt".

9punkt - Die Debattenrundschau

vom

28.05.2021

finden Sie hier

Bühne

"Die queere Antwort auf das Macker-Vehikel eines Rennwagens, als motorisierte Penis-Verlängerung sozusagen die Heteronormativität auf Rädern, glänzt an diesem Abend mit maximalem Glamfaktor", freut sich auch Peter Laudenbach in der SZ über den Pollesch-Abend. Auch Tagesspiegel-Kritikerin Christine Wahl erlebte einen "extrem leichtfüßigen Abend". "Sicherlich ist 'Goodyear' unterhaltsam, komisch, nebenbei voll kluger Gedanken, Anti-Gender-Zuschreibungen und voll zynischer Kommentare auf die Schauspielbranche", meint eine nicht ganz so überzeugte nachtkritikerin Katrin Ullmann: "Der Abend bleibt aber so eng am Rennfahrer- und Schauspieler*innen-Thema, dass kaum Kontext aufgemacht wird, nicht mal zum Re-Starten, Gasgeben und Wieder-Öffnen der Theater." "Irgendwie geht es zwar um die Formel 1, Motorenlärm und 'obenliegende Nockenwellen', aber vor allem um das Problem von Sein und Schein", schreibt Irene Bazinger in der FAZ.

Weiteres: Gerald Felber sorgt sich in der FAZ um den Erhalt des Sorbischen National-Ensembles, das in der Gunst der sächsischen Kulturpolitik offenbar nicht ganz weit oben steht. Besprochen werden außerdem Lucia Bihlers Inszenierung von Thomas Bernhards "Die Jagdgesellschaft" am Wiener Akademietheater (taz), Kay Vosges' Inszenierung von Bernhards "Die Theatermacher" am Burgtheater (Standard, nachtkritik) und Calixto Bieitos' Inszenierung der "Carmen" an der Wiener Oper (Standard).

Film

Zack Snyder lässt mit seiner Netflix-Sause "Army of the Dead" die Zombies auf Las Vegas los. Nach ersten Verrissen (und bösen Youtube-Filmgesprächen) häufen sich nun auch Stimmen, die dem Apokalypsenspektakel doch etwas abgewinnen können. Der "unsubtilste Regisseur der Welt", wie Lukas Foerster Synder im Perlentaucher würdigt, inszeniert in seinem Film "Todessehnsucht und Geldgeilheit als Triebkräfte hinter den Bildern", womit ihm der "originellste Zombiefilm der letzten paar Jahre" gelingt: "'Army of the Dead' ist im Kern klassisches, maximalistisches, fröhlich vulgäres Spektakelkino - das sich gelegentlich auf interessante Weise selbst sabotiert", da Snyder mit Linsen aus den 70ern filmt, die nur einen kleinen Bereich des Geschehens vor der Kamera ins Scharfgestochene herausschneiden: "Nicht mehr Schärfe und damit zugreifende Sichtbarkeit, sondern Unschärfe und damit weiche, ungreifbare Opazität ist der Normalmodus des Bildes."

Mit gesellschaftspolitischen Interventionen im Sinne des Zombiefilm-Pioniers und -Auteurs George A. Romero ist bei diesem "atemlosen, mitunter albern-parodistischen Totentanz" nicht zu rechnen, warnt Daniel Kothenschulte in der FR. "Aber seien wir ehrlich: ein Kopf ist nun wirklich nicht das, was bei diesem Film besonders nötig ist, weder beim Machen noch beim Zuschauen." Nichtsdestotrotz philosophiert Tobias Sedlmaier in der NZZ: Der Zombie "hat sich ins nachmoderne Spielobjekt verwandelt, wurde entkernt und ist beliebig verwertbar. Längst sind die Zombies von der fleischgewordenen Kritik am Warenfetisch selbst zum Fetisch geworden."

Weiteres: Auch wenn MGM nun von Amazon gekauft wurde (unser Resümee) wird James Bond dem Kino zumindest fürs Erste erhalten bleiben, melden Daniel Kothenschulte (FR) und Tobias Kniebe (SZ). Mit Blick auf den Streamingkanal von Disney, in dem die teuer aufgekauften Bestände von Fox noch immer kaum gelaufen sind, meldet Bert Rebhandl im Standard Zweifel an, dass der MGM-Katalog in absehbarer Zeit in Gänze bei Amazon zum Streamen bereit stehen wird. Judith Liere (ZeitOnline) und Peter Praschl (Welt) freuen sich über die "Friends"-Reunion. Besprochen wird außerdem Jessica Sarah Rinlands auf Mubi gezeigter "Black Pond" (Perlentaucher).

Literatur

Die Feuilletons trauern um den amerikanischen Kinderbuchautor Eric Carle, der mit der "Raupe Nimmersatt" einen Klassiker geschaffen hat. Carle ist damit etwas gelungen, was kaum jemandem gelingt, schreibt Manuel Brug in der Welt: "ein Buch zu schreiben, das Generationen überdauert, das mit der Zeit und den Moden geht, das immer frisch bleibt, jedes Mal berührt und begeistert." Wer das Buch liest, "begreift, wie denkbar größte Einfachheit (die flächigen, wie Kartoffeldruck wirkenden, dabei äußert raffiniert aus Seidenpapier-Collagen gefertigten Illustrationen sparen alles Überflüssige aus) von einer sehr universellen Erfahrung zu künden und weit über ihren Gegenstand hinauszuweisen vermag."

Man muss das Buch gar nicht so "konsum- und auch kapitalismuskritisch" lesen, wie es in manchen Milieus getan wurde, meint Dirk Knipphals in der taz: "Die Wirkung der Handlung beruht gerade auch darauf, dass das kindliche Wollen nicht wegverniedlicht wird. Doch ist es eben eingebunden in eine Entwicklungsgeschichte - und in ihr geht es keineswegs nur um eine individuelle Verwandlung, sondern um eine Aufnahme der Welt." Tilman Spreckelsen (FAZ) und Johannes Schneider (ZeitOnline) erzählen Carles Lebensgeschichte, die davon geprägt war, dass seine Eltern in den Zwanzigern aus den USA nach Stuttgart zogen, wo Carle den Zweiten Weltkrieg auf Seiten der Deutschen erlebte und um ein Haar gegen seine früheren Landsleute in den Krieg hätte ziehen müssen.

Weitere Artikel: Judith von Sternburg (FR) sowie Lothar Müller und Felix Stephan (SZ) berichten von der Leipziger Verleihung des Preises für Europäische Verständigung an Johny Pitts. Ulrich Rüdenauer schreibt in der FR über Leben und Werk Robert Walsers. Elmar Krekeler widmet sich in der Welt von A bis Z den Brunetti-Krimis von Donna Leon.

Besprochen werden unter anderem Leïla Slimanis "Das Land der Anderen" (Freitag), Kristina Gehrmanns Comic "Bloody Mary" über Mary Tudor (taz), Grete Weils wiederveröffentlichter Roman "Tramhalte Beethovenstraat" (SZ) und Rodrigo Garcías Buch über seinen Vater, den Nobelpreisträger Gabriel García Márquez (FAZ).

Man muss das Buch gar nicht so "konsum- und auch kapitalismuskritisch" lesen, wie es in manchen Milieus getan wurde, meint Dirk Knipphals in der taz: "Die Wirkung der Handlung beruht gerade auch darauf, dass das kindliche Wollen nicht wegverniedlicht wird. Doch ist es eben eingebunden in eine Entwicklungsgeschichte - und in ihr geht es keineswegs nur um eine individuelle Verwandlung, sondern um eine Aufnahme der Welt." Tilman Spreckelsen (FAZ) und Johannes Schneider (ZeitOnline) erzählen Carles Lebensgeschichte, die davon geprägt war, dass seine Eltern in den Zwanzigern aus den USA nach Stuttgart zogen, wo Carle den Zweiten Weltkrieg auf Seiten der Deutschen erlebte und um ein Haar gegen seine früheren Landsleute in den Krieg hätte ziehen müssen.

Weitere Artikel: Judith von Sternburg (FR) sowie Lothar Müller und Felix Stephan (SZ) berichten von der Leipziger Verleihung des Preises für Europäische Verständigung an Johny Pitts. Ulrich Rüdenauer schreibt in der FR über Leben und Werk Robert Walsers. Elmar Krekeler widmet sich in der Welt von A bis Z den Brunetti-Krimis von Donna Leon.

Besprochen werden unter anderem Leïla Slimanis "Das Land der Anderen" (Freitag), Kristina Gehrmanns Comic "Bloody Mary" über Mary Tudor (taz), Grete Weils wiederveröffentlichter Roman "Tramhalte Beethovenstraat" (SZ) und Rodrigo Garcías Buch über seinen Vater, den Nobelpreisträger Gabriel García Márquez (FAZ).

Kunst

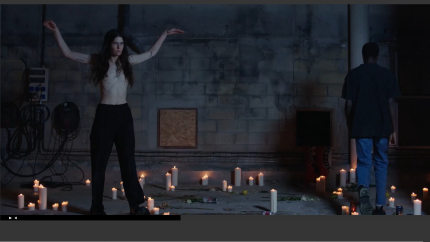

FAZ-Kritikerin Bettina Wohlfarth steht staunend vor der Verwandlung des riesigen Pariser Palais de Tokyo durch Anne Imhof: "Gleich am Anfang öffnet sie die Eingangshalle hin zur weiten Flucht eines ersten, sich bogenförmig dehnenden Saales, legt dabei den dünnen Säulen wie zum Schutz schwarze Schaumstoffmatten um. Denn man betritt auch eine Kampfarena, in der die Weltenschöpferin Imhof mit Raum und Licht ringt, um sie ihrem Werk zunutze zu machen."

Weiteres: Stefan Brändle stellt im Standard Laurence des Cars vor, die erste Direktorin des Louvre. In der FAZ ergeht sich Stefan Rebenich in Gustav Klimts hinreißendem "Bauerngarten", der gerade versteigert wurde. Im Standard berichtet Katharina Rustler von der Vienna Biennale for Change 2021 im Mak und anderen Wiener Kulturinstitutionen. Besprochen wird die Ausstellung "Spätgotik. Aufbruch in die Neuzeit" in der Berliner Gemäldegalerie (online nachgereicht von der Zeit)

Musik

Amira Ben Saoud (Standard) und Carolina Schwarz (taz) staunen über die Blitzkarriere, die die Hamburger Musikerin Zoe Wees via soziale Medien im letzten Jahr hingelegt hat. Früher hätte sie "trotz der famosen Stimme vielleicht keinen Major-Label-Pattenvertrag bekommen, vermutlich weil sie den Schönheitsidealen der Industrie nicht entsprochen hätte", mutmaßt Saoud. Doch der Erfolg via TikTok, führt auch zu erheblichem Druck: Junge Künstlerinnen könnten sich zwar "viel stärker als früher entscheiden, wie sie sich präsentieren wollen", doch müssten sie sich dann eben auch selbst vermarkten. "Zoe Wees ist dafür ein gutes Beispiel: Sie hat ihr persönlich Erlebtes zur Basis ihrer Künstlerpersona gemacht, füllt die Rolle der junge Frau, der Schicksalsschläge widerfahren sind, die gerade aus einer Außenseiterposition zum Star wird, perfekt und sehr bewusst aus." Wir hören rein:

Weitere Artikel: Für die taz porträtiert Ulrich Gutmair Ozan Ata Canani, der als Kind von Gastarbeitern nach Deutschland kam, zu singen begann und nun, nach 40 Jahren, sein erstes Album veröffentlicht. Lukas Wittland plaudert im Tagesspiegel mit der Rap-Crew K.I.Z. Katja Schwemmers spricht in der Berliner Zeitung mit Sebastian Krumbiegel über dreißig Jahre Die Prinzen.

Besprochen werden der Konzertzyklus, mit dem sich das Tonhalle-Orchester Zürich unter Paavo Järvi von der Tonhalle Maag verabschiedet (NZZ), Dawn Richards Album "Second Line" (FR) und die wiederaufgelegten Alben von My Bloody Valentine (Standard).

Weitere Artikel: Für die taz porträtiert Ulrich Gutmair Ozan Ata Canani, der als Kind von Gastarbeitern nach Deutschland kam, zu singen begann und nun, nach 40 Jahren, sein erstes Album veröffentlicht. Lukas Wittland plaudert im Tagesspiegel mit der Rap-Crew K.I.Z. Katja Schwemmers spricht in der Berliner Zeitung mit Sebastian Krumbiegel über dreißig Jahre Die Prinzen.

Besprochen werden der Konzertzyklus, mit dem sich das Tonhalle-Orchester Zürich unter Paavo Järvi von der Tonhalle Maag verabschiedet (NZZ), Dawn Richards Album "Second Line" (FR) und die wiederaufgelegten Alben von My Bloody Valentine (Standard).

1 Kommentar