Efeu - Die Kulturrundschau

Denken, Schwitzen, Wahnsinn

Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.

Kunst

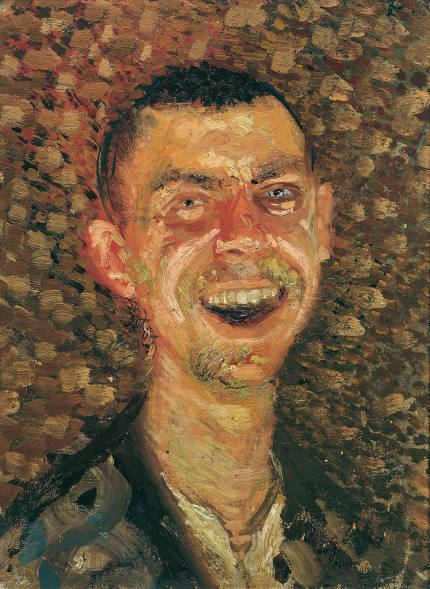

Nur sechs Jahre lang malte der Wiener Künstler Richard Gerstl bis er sich 1908 im Alter von 25 Jahren das Leben nahm. Und doch muss sein Werk in seiner Radikalität den Vergleich mit van Gogh oder Munch nicht scheuen, erfährt Stefan Trinks in der FAZ nach einem Besuch in der Gerstl-Ausstellung im Wiener Leopoldmuseum. Gerstl malte, wie Kafka und Trakl schrieben, meint er, etwa beim Anblick von "Selbstbildnis, lachend" von 1908, "das in seinem grotesken Irrsinn zwischen den schwarzgalligsten Goya-Porträts und Bacon changiert. Zwischen dem gellend aufwiehernden Haupt und dem nervös fleckigen Hintergrund existiert nahezu keine Grenze mehr, einige der breit in den Grund gedrückten Pinselhiebe gehen direkt ins Gesicht über. Allerdings hat Gerstl hier durch Spachteln die Gesichtshaut wesentlich stärker aufgerissen, die Konturen regelrecht zertrümmert und die Bartstoppeln in Grellgelb nur auf einer Seite herausstehen lassen, weshalb die Ausstellungsmacher mit van Goghs ähnlich zergliedertem Selbstbildnis von 1887 aus der Züricher Sammlung Bührle den denkbar stärksten Vergleich daneben stellen. Das unangenehme Auflachen von Gerstls verzerrt geöffnetem Mund ist ein einziger Hilferuf, die Augen wirken blutunterlaufen, weil bereits mit Hautfarbe zugelaufen."

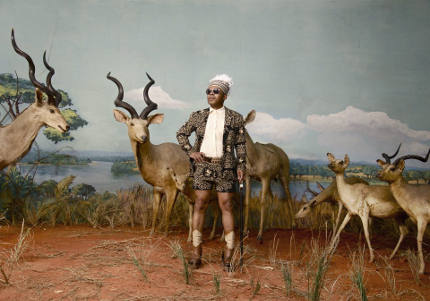

Afrikanische Kunst jenseits rassistischer Stereotype lernt Zoe Samudzi (Hyperallergic) in der Ausstellung "Africa State of Mind" im Museum of the African Diaspora in San Francisco kennen, wo fünfzehn afrikanische Künstlern aus elf Ländern derzeit ihre Arbeiten zeigen: "Indem wir uns weigern, Afrikaner als bedeutende Macher von Zivilisationen zu sehen (für viele europäische Entdecker schien es realistischer, dass Außerirdische die Pyramiden von Gizeh in Ägypten oder die Architektur der Ruinenstadt Groß-Zimbabwe an Stelle der indigenen Afrikanern gebaut haben), schließen wir die Möglichkeit aus, dass sie sinnvolle Interpretationen ihrer eigenen Realität bieten können. Im MoAD zeigen die Künstler Raphaël Barontini und Neil Beloufa diese übersehenen Interpretationen von Vergangenheit und Zukunft an. Barontinis gigantischer Wandteppich repräsentiert das verwobene Gefüge von Geschichte, Ästhetik und Ideen, das die 'Afrikaner' umfasst, von römischen Skulpturen über ruandische Tutsi bis hin zu den Verschiedenheiten der indigenen Kosmologien."

Besprochen wird die Dürer-Ausstellung in der Wiener Albertina (Tagesspiegel) und eine Bauhaus-Performance von Nico and the Navigators im Berliner Kolbe-Museum (Tagesspiegel).

Musik

Weiteres: In der taz schreibt Jan Paersch über Art Blakey, der am 11. Oktober 100 Jahre alt geworden wäre. Dlf Kultur bringt eine "Lange Nacht" von Bert Noglik über den südafrikanischen Jazzmeister Abdullah Ibrahim. Wolfgang Sandner schreibt in der FAZ einen Nachruf auf den Komponisten Giya Kancheli. Besprochen werden ein von Adam Fischer dirigiertes Konzert der Berliner Philharmoniker (Tagesspiegel) und das neue Album von Seeed (SZ, FAZ).

Film

Der Filmdienst verkündet den Startschuss von Matthias Dells Kracauer-Stipendiaten-Blog, das programmatisch mit "Schnipsel" überschrieben ist. Darin soll es um den so problematischen wie nützlichen Begriff "Filmerbe" gehen. Schwierig ist er, "weil er eine Konzentration aufs 'Nationalkinematografische' ungefragt souffliert. ... Andererseits macht es das Wort vom 'Filmerbe' überhaupt erst möglich, das, was Debatte sein könnte, zu rubrizieren, ihm einen Label zu geben. Nimmt man das, was etwa Pressedatenbanken an Texten archivieren, als Ausdruck einer öffentlichen Debatte, dann lässt sich sagen: Für diese Form einer breiten, nicht-fachlich informierten Form von Öffentlichkeit ist das Wort 'Filmerbe' relativ jung."

Weiteres: Für epdFilm porträtiert Anke Sterneborg den Schauspieler Tobias Moretti, mit dem außerdem der Filmdienst gesprochen hat. Hanns-Georg Rodek plaudert in der Welt mit Will Smith über seine Doppelrolle in Ang Lees "Gemini Man" (mehr dazu hier, im Filmbulletin bespricht Lukas Foerster den Film). Urs Bühler berichtet in der NZZ von Javier Bardems Besuch beim Zurich Film Festival. Mit einer Sonderseite würdigt die SZ außerdem Monty Python, die heute vor 50 Jahren mit ihrem "Flying Circus" auf Sendung gegangen sind: Deren "Wille zur Grenzüberschreitung" machte sie "zu einem Wendepunkt in der Fernsehgeschichte", schreibt Alexander Menden.

Besprochen werden Adele Tullis Gender-Dokumentarfilm "Normal" (Sissy, critic.de), Christian Schwochows gleichnamige Verfilmung von Siegfried Lenz' "Deutschstunde" (Freitag, mehr dazu bereits hier) und Guy Nattivs Nazi-Aussteiger-Drama "Skin" (Tagesspiegel).

Literatur

Weitere Artikel: Theodor Fontanes "Effi Briest" schlägt Gustave Flauberts "Madame Bovary", wenn es um Eheromane des 19. Jahrhunderts geht, meint Zeit-Kritiker Jens Nordalm. Im Literaturfeature für Dlf Kultur porträtiert Michael Hillebrecht die amerikanische Schriftstellerin Rachel Kushner. In der Literarischen Welt blickt Wieland Freund zurück auf vierzig Jahre "Die Unendliche Geschichte" von Michael Ende. Für die Literarische Welt spricht Mara Delius mit dem amerikanischen Schriftsteller Ocean Vuong, mit dem sich zuvor ZeitOnline unterhalten hatte (unser Resümee). Andreas Platthaus malt sich in der FAZ szenisch aus, wie wohl gerade die Diskussionen hinter den verschlossenen Türen der Schwedischen Akademie laufen, die in diesem Jahr nicht nur zwei Nobelpreisträger aus dem Hut zaubern muss, sondern dies nach Möglichkeit auch geschlechterparitätisch - womit aller Wahrscheinlich nach alles auf Margaret Atwood hinauslaufen wird.

Besprochen werden unter anderem Jackie Thomaes "Brüder" (taz, FAZ), Gary Dishers Krimi "Hitze" (CrimeMag), Gusel Jachinas "Wolgakinder" (taz), Norbert Scheuers "Winterbienen" (Standard), Wilm W. Elwenspoeks Neuübersetzung von Ross Thomas' Thriller "Der Fall in Singapur" (CrimeMag), Claire Beyers "Revanche" (NZZ), Abubakar Adam Ibrahims "Wo wir stolpern und wo wir fallen" (Dlf Kultur), William Melvin Kelleys wiederveröffentlichter Roman "Ein anderer Takt" (FR), Kevin Hardcastle Boxerroman "Im Käfig" (Tagesspiegel), eine Ausstellung über Handschriften im Literaturmuseum in Marbach (SZ), eine Neuausgabe von Restif de la Bretonnes "Die Nächte von Paris" (Literarische Welt) und Raphaela Edelbauers "Das flüssige Land" (FAZ).

Mehr auf unserem literarischen Meta-Blog Lit21 und ab 14 Uhr in unserer aktuellen Bücherschau.

Bühne

Zuletzt wurde Otto Nicolais Lustspieloper "Die lustigen Weiber von Windsor" in den Achtzigern in Ost- und Westberlin aufgeführt, zum Tag der Deutschen Einheit feierte David Böschs Inszenierung ihre Uraufführung in der Berliner Staatsoper, Daniel Barenboim dirigierte, Anna Prohaska gab die Anna, René Pape den Falstaff. Und doch sind die Kritiker nur mäßig begeistert: Barenboim erscheint "übervorsichtig" (und "ungewohnt freundlich"), meint Peter Uehling in der Berliner Zeitung, der aber vor allem mit Böschs ambitionsloser Reihenhaus-Spießer-Inszenierung nicht glücklich wird: "Szenisch läuft hier nichts rund, wichtig sind stoßweise inszenierte Einfälle, die kein Gesamtbild ergeben. Wenn Bösch am Ende einen detaillierten Riesenmond samt Kratern und Meeren aufgehen lässt, rotes Licht sowie geflügelte Elfen aufbietet und mit dem bis dahin herrschenden szenischen Ambiente plötzlich vollkommen bricht, wirkt das nicht fantastisch, sondern hilflos: Als wäre der Ansatz mit der Spießeridylle doch nicht tragfähig - dann machen wir eben schnell was ganz anderes."

Frederik Hansen vermisst im Tagesspiegel bei Bösch eine "Haltung" zum Stück: "Das fängt schon beim Titel an. Kann man 2019 wirklich noch an der verfälschenden Übersetzung festhalten? 'Merry wives of Windsor' sind bei Shakespeare die Strippenzieherinnen, also Ehefrauen. Und nicht die 'lieben Weibchen', von denen auch im Sprechtext immer wieder die Rede ist. Gewaltbereite Gatten, Verhöhnung des Ausländers Monsieur Cajus, Komasaufen mit Sir John - diese Komödie ist unkommentiert eigentlich nicht mehr zumutbar." Und in der FAZ seufzt Gerald Felber: "Manchmal ist man amüsiert, erheitert nie". "Alles glaubt man schon gehört zu haben, nur noch nie so und noch nie so elegant und leicht", findet indes taz-Kritiker Niklaus Hablützel. In der NMZ ist auch Peter P. Pachl mit der Inszenierung zufrieden.

Besprochen wird Karin Henkels Inszenierung von Ödön von Horváths "Geschichten aus dem Wiener Wald" am Schauspielhaus Bochum (nachtkritik, FAZ), Dušan David Pařízeks Inszenierung von Heinrich von Kleists "Die Hermannschlacht" am Schauspielhaus Leipzig (nachtkritik) und und Tobias Wellemeyers Inszenierung des "Urfaust" am Nationaltheater Weimar (nachtkritik).