31.08.2018 Die letzten Zeitungen reichen Kritiken zum neuen Sarrazin nach: Die FAZ zerlegt den Band gleich zwei mal, indem sie unter anderem den Kriminologen Thomas Feltes die Statistiken korrigieren lässt. Lieber den "Klartext" des Psychologen Ahmad Mansour lesen, der Strukturen in Migrantenfamilien aus der Innensicht beleuchtet, meint sie. Die SZ träumt vom Orient mit dem wieder entdeckten autobiografischen Bericht von Essad Bey. Die NZZ staunt, wie derb und maßlos Thomas Hürlimann in seinem neuen Schelmenroman "Heimkehr" plötzlich daherkommt.

30.08.2018 Die FAZ empfiehlt wärmstens Paul-Henri Campbells Lyrikband "Nach den Narkosen". Die Aufzeichnungen des georgischen Schriftstellers Lewan Berdsenischwili aus dem Gulag der achtziger Jahre liest sie mit großer Sympathie als "philosophische Komödie". Keiner kann Horror so subtil wie Stephen King, versichert die SZ nach Lektüre von "Der Outsider". Wie man zum Essen verführt, lässt sich die NZZ vom Experimentalpsychologen Charles Spence erklären.

29.08.2018 Jennifer Egans Roman "Manhattan Beach" über eine junge Taucherin in der Navy lässt die SZ gut unterhalten, aber leicht ratlos zurück. Die FAZ rühmt Michael Kleebergs Divan "Der Idiot des 21. Jahrhunderts" als Wunderbuch. Die FR feiert Isaku Yanaiharas Tagebuch-Aufzeichnungen über seine Zeit als Giacomettis Modell als kleine Sensation. Die NZZ bewundert Mela Hartwigs unnachgiebige Haltung gegen den NS-Fanatismus.

28.08.2018 An Peter Weiss, Thomas Mann und Boccaccio fühlt sich die FAZ erinnert, wenn Steffen Mensching in seinem Mammutroman "Schermanns Augen" die Geschichte des Krakauer Grafologen Rafael Schermann erzählt, der trotz hellseherischer Fähigkeiten im Gulag landete. Fragen nach Schuld, Liebe und Hass sieht die FR in Raja Alems Roman "Sarab" verhandelt, der vom Terror 1979 in Mekka erzählt. Als Liebeserklärung an die Menschen in Zeiten einer drohenden Diktatur preist die NZZ Maria Cecilia Barbettas Roman "Nachtleuchten".

27.08.2018 Die SZ begegnet Bach, Marlon Brando und anderen melancholischen Machos in Wolf Wondratscheks Kaffehausplauderei "Selbstbild mit russischem Klavier". Die FAZ bespricht Kinderbücher: Reinstes Elternglück überkommt sie mit Oliver Jeffers Bilderbuch-Anleitung zum Leben auf der Erde "Hier sind wir". Alexandra Maxeiner kann Zaubern und Entzaubern, versichert sie nach Lektüre von "Karlas ziemlich fabelhaftem Glücksplan".

25.08.2018 Als großes Werk rühmt die Welt Michael Lentz' Roman "Schattenfroh" über einen Vater, Haustyrannen und sadistischen Oberbürokraten. Und David Graeber fragt sie: Was ist schlimm an "Bullshit Jobs"? Die taz erklärt den von Thomas Piketty herausgegebene Report über die weltweite Ungleichheit zur Pflichtektüre für Neoliberale. Hingerissen folgt sie Ally Kleins eigenwilligem "Carter" durch Berlin. Eisige Kälte weht der FAZ aus Helene Hegemanns "Bungalow" entgegen, die FR fragt sich allerdings, wohin die ganze Krassheit führt. Die NZZ liegt glücklich am Boden, nachdem Masande Ntshangas Roman "Positiv" sie ansprungen hat wie ein Raubtier.

24.08.2018 Die FAZ reist mit den eleganten Essays von Valentin Groebner auf der Suche nach Authentizität und Traditionen durch's "Retroland". Die NZZ verdankt einem neuen Handbuch einen veränderten Blick auf die Schweizer Reformation. Verändert schaut sie auch auf Didier Eribon nach der Lektüre von dessen Methodik. Und die Zeit lernt von Max Czollek, die radikale Vielfalt der migrantischen Gesellschaft anzuerkennen.

23.08.2018 Die FAZ stellt sich mit Davit Gabunia ans Fenster und beobachtet gebannt die georgische Gesellschaft im Umbruch. Vom Saufen und Huren in 94 unzensierten Gedichten von Charles Bukowski kann sie ebenfalls nicht genug bekommen. Die Zeit blickt mit Verena Roßbachers funkelnden Glasperlen in Schweizer Abgründe und mit Umberto Eco auf die irritierenden Phänomene Gegenwart. Und die SZ liest Michael Kleebergs Diwan als Generationenroman über Exil und Heimat.

22.08.2018 Die SZ lässt sich von Masande Ntshanga auf eine urkomische Reise ins Kapstadt der Nullerjahre zwischen Künstlerpartys, Post-Apartheid und Nietzsche mitnehmen. Die FAZ staunt über die präzisen Pflegeheim- und Literaturbetriebsschilderungen in Hilmar Klutes Romandebüt "Was dann nachher so schön fliegt". Mit Carlo Rovellis "Ordnung der Zeit" kann sie sich auch für theoretische Physik begeistern. Die FR lernt Stürzen und Neuanfangen mit Tempodrom-Gründerin Irene Moessinger. Und die NZZ amüsiert sich mit Denis Johnsons Losern.

21.08.2018 Die FR begibt sich mit dem Anthropologen Gilles Reckinger nach Kalabrien, um die Ausbeutung afrikanischer Migranten auf Italiens Plantagen zu erkunden. Als Poeten der Finsternis rühmt die FAZ den koreanischen Erzähler Lim Chul Woo. FAZ und NZZ loben auch sehr Inger-Maria Mahlkes Teneriffa-Roman "Archipel". Die SZ freut sich über die Wiederentdeckung von Schleiermachers "Ästhetik". Die taz staunt, wie Michael Ruetz seine eigenen Bilder von 1968 dekonstruiert.

20.08.2018 Die SZ begibt sich mit Norbert Millers "Marblemania" auf faszinierende Kavaliers- und Kunstkaufreisen quer durch Europa. Die taz staunt, wie Hannes Bajohr alten Texten neue lyrische Ausdrucksmöglichkeiten ablauscht - und ganz nebenbei das "Betriebsgeheimnis" der Brüder Grimm lüftet. Die FAZ bespricht neue Hörbücher und empfiehlt nachdrücklich Leon de Winters Geheimdienstthriller "Geronimo".

18.08.2018 Die FAZ lernt die Schönheit des Scheiterns kennen mit Fredrik Sjöberg, Lotte Laserstein und Olof Agren. Die SZ streift mit Curt Moreck vergnügt durch das Berliner "Sündenbabel" der Dreißiger und entdeckt Fotos von Godard'scher Qualität. Nicht der Islam, sondern die Eliten gefährden die Demokratie, lernt die FR von dem Soziologen Michael Hartmann. Die taz fordert mit Max Czollek: "Desintegriert euch!" Und die Welt bewundert Drastik und Originalität in Helene Hegemanns "Bungalow".

17.08.2018 Die FAZ reist fasziniert mit den Skizzenbüchern der Grande Dame der Nouvelle École de Paris, Francoise Gilot, durch Venedig, Indien und den Senegal. Die SZ liest Weltliteratur mit María Cecilia Barbettas Roman über die Zeit des Anbruchs der Militärdiktatur in Argentinien. Für ein "Meisterwerk" hält sie auch George Eliots Roman "Silas Marner". Die FR staunt, wie Sebastian Schoepp Erfahrungen aus dem Pflegesystem mit den verborgenen Traumata der Kriegsgeneration verbindet.

16.08.2018 Als spannenden Hollywood-Thriller und kluges Plädoyer für Diplomatie liest die Zeit Ronan Farrows Buch über den Wandel der amerikanischen Außenpolitik. Außerdem hat sie selten so "jugendlich schlank" über letzte Dinge gelesen wie in Adolf Muschgs Fukushima-Roman. Auch Reiner Kunzes neue Gedichte sind längst "kein Greisengemurmel", findet die FR. Die NZZ erfährt bei Yavuz Baydar, dass nicht nur Erdogan zum Niedergang der türkischen Demokratie beigetragen hat. Und die SZ träumt von Liebesglück mit Michael Kumpfmüllers Roman "Tage mit Ora".

15.08.2018 Man muss nicht so optimistisch sein wie Aladin El-Mafaalani was Integrationsfortschritte angeht, aber seinen humorvollen und entspannten Umgang mit dem Thema kann die FAZ nur empfehlen. Die NZZ rühmt Christoph Heins "Verwirrnis" als faszinierenden Bildungsroman über Patriarchalität und Züchtigung, Doppelleben und anderen Leiden. Die taz liest magischen Realismus aus Mumbai: Rahman Abbas' "Die Stadt, das Meer, die Liebe". Die FR empfiehlt Maria Cecilia Barbettas Roman "Nachtleuchten", eine argentinische Geschichte 1974/75 von unten.

14.08.2018 Guten, puren Stoff bekommt die FAZ von Verena Roßbacher serviert und jubelt vor Glück: "Ich war Diener im Hause Hobbs" ist Sprachvaudeville, Kunstbetriebssatire und Whodunit in einem. Die NZZ begegnet in Taqi Akhlaqis Erzählungen aus Kabul Taliban, Attentätern und Papageien, die Nietzsche rezitieren. Die FR lässt sich von Martina Hefters Lyrikband "Es könnte auch schön werden" ins Pflegeheim locken. Die SZ liest Reiner Kunzes neue Gedichte voller Melancholie und Zuversicht.

13.08.2018 Macht "West Wing" menschenfreundlich und "House of Cards" zynisch? Und was passiert bei "Borgen"? Die SZ liest bei Niko Switek nach, wie "Politik in Fernsehsieren" unser Weltbild beeinflusst. In Zülfü Livanelis Jesiden- Roman "Unruhe" einen Hang zur Selbstorientalisierung. Die FAZ informiert sich über Chinas neue Seidenstraße.

11.08.2018 Von Diebinnen und Prostituierten. Die NZZ liest den Roman "Der Ausbruch" der einst von Simone de Beauvoir protegierten Autorin Albertine Sarrazin als Offenbarung. Überhaupt spürt man in der Luft den beginnenden Bücherherbst: Michael Ondaatjes "Kriegslicht" ist einer der Romane der Saison, Maxime Billers "Sechs Koffer" auch.

10.08.2018 Kühn, klug und beklemmend findet die NZZ Maxim Billers neuen Roman über Familiengeheimnisse zwischen Antisemitismus und Totalitarismus. Die SZ streift mit dem Autoren-Duo Heerma van Voss durch die finstersten Ecken von New Orleans und wird "Zeuge des Spiels". Die FAZ klopft mit Axel Honneth die verschiedenen nationalkulturellen Eigenheiten der "Anerkennung" ab. Und die FR lernt Urban Gardening mit Christine Zureichs luftig-leichtem Debüt "Garten, Baby!"

09.08.2018 Die SZ singt ein Loblied auf Steffen Menschings biografischen Roman über den Graphologen Rafael Schermann, der in die Zukunft blicken konnte, seine Zeit im Straflager aber wohl nicht vorhersah. Die FAZ begibt sich mit Karan Mahajan in die "Gesellschaft kleiner Bomben". Die NZZ späht mit dem Fotografen Olivier Degorce in die Kühlschränke anderer Leute. Die Zeit feiert die Sprachkraft des Dichters Reiner Kunze.

08.08.2018 Die NZZ liest Kinderbücher, die klassische Lebensmodelle auf den Kopf stellen, darunter Nele Brönners "Das Tigerei" über ein Vogeljunges, das sich für einen Tiger hält. Die FAZ lernt von Benedikt Goebels Stadtgeschichte der Berliner Mitte, was kulturelles Erbe bedeutet. Die SZ verfolgt mit Spannung Heinrich Bölls Notizen über seinen Pragaufenthalt im August 1968.

07.08.2018 Mal pathetisch, mal melancholisch, aber immer intensiv findet die FR Maxim Billers Roman "Sechs Koffer", der von einem großen Verrat erzählt. Eine Hymne singt die SZ auf Vittorio Lampugnanis "Atlas zum Städtebau", der die grandiosesten Straßen und Plätze Europas vermisst. Die FAZ erfährt in Martin Schulze Wessels Buch zum Prager Frühling, dass die tschechischen Reformer 1968 deutlich kühnere Visionen hatten als die Berliner Studenten. Die taz lernt aus der "Deutschen Ideologie", dass Marx nichts mit materialistischer Weltanschauung am Hut hatte.

06.08.2018 Die SZ emfpiehlt Manuela Lenzens unaufgeregt-informiert Band "Künstliche Intelligenz", der mehr Fragen als starke Thesen aufwirft. In David Lynchs Autobiografie "Traumwelten" sucht sie nach den tieferen Sinnschichten seiner Filme. Die taz lernt von Emma Steel, wie arrogant, aber uncool die westdeutsche Ska-Szene war. Die FAZ liest Pageturner von Jane Harper und Dan Chaon.

04.08.2018 Die FR lernt von David Christians "Big History" die ewigen Kräfte der Universalgeschichte kennen. Die SZ begibt sich mit Paolo Rumiz auf eine Reise durch Norditalien entlang des Pos. Die FAZ lässt sich von Christopher de Bellaigue die ambivalente Geschichte der islamischen Aufklärung erzählen. Die taz, vergnügt sich mit Cixin Lius chinesischer Science-Fiction-Trilogie "Trisolaris".

03.08.2018 Die FAZ lernt von Bernhard Kegel, wie die Dinosaurier die Populärkultur eroberten. Die SZ liest mit Lina Muzurs Anthologie "Sagte sie" das Buch zur #MeToo-Ära: Ersetzt alle empörten Leitartikel, findet sie. Außerdem empfiehlt sie Kinderbücher. Die FR setzt mit Julia von Lucadou zum Hochhaussprung in eine eiskalte Zukunftswelt an. Die NZZ bewundert mit Hennric Jokeits Schwarz-Weiß-Fotos "Kronjuwelen der alten Lichtmalerei".

02.08.2018 Das ist wirklich Liebe zum Buch: Die SZ wird angesichts einer Box mit Jakob Tuggeners "Books and Films" von einer so heftigen Gier ergriffen, dass sie klaglos 700 Euro auf den Tisch legt. Die Zeit empfiehlt Maryam Madjidis Debütroman "Du springst, ich falle". Die FAZ bewundert Theodor Wolffs brillanten Stil selbst noch in seinem Vater-Tagebuch. Die FR begreift mit Vittorio Magnago Lampugnani die Stadt als "bauliche Hülle der Polis".

01.08.2018 Mit Faszination liest die FAZ die Erinnerungen der endlich wiederentdeckten Gabriele Tergit an die Weimarer Zeit und die frühe Bundesrepublik. Die FR lernt aus Ayobami Adebayos Roman "Bleib bei mir" Manches über die achtziger Jahre in Nigeria. Die SZ bespricht drei Graphic Novels nach literarischen Vorlagen.

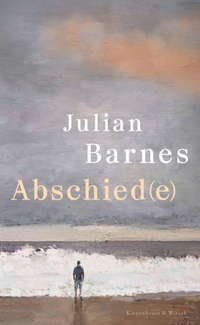

Julian Barnes: Abschied(e)

Julian Barnes: Abschied(e)